가상전력구매약정(Virtual PPA)에 대한 회계처리 고려사항(한국회계기준원)

홍대건 삼일회계법인 공인회계사

I. 배경

가상전력구매약정(Virtual Power Purchase Agreement, 이하 ‘Virtual PPA’)은 기업이 기후위기에 대응하고자 탄소 배출을 낮추려는 다양한 방법 중 하나다. 기업이 발전소가 생산하는 전력을 직접 구매하여 사용하지 않지만, 발전소의 전력 판매와 관련된 시장위험을 부담하고 재생에너지인증서(Renewable Energy Certificate, 이하 ‘REC’)를 발급받는 거래다. Virtual PPA를 체결하는 과정에서 많은 전력 공급자는 별도의 법인을 설립하고 있다. 이로 인해 전력 구매자가 해당 법인에 대한 지배력 또는 유의적인 영향력을 보유하는지, 전력 구매자가 체결한 Virtual PPA에 리스가 포함되는지 등 다양한 회계이슈가 발생할 수 있다. 그러나 Virtual PPA의 거래구조 상 전력 구매자가 직접 전력을 공급받지 않으므로 앞서 언급한 회계처리의 대상이 되는 요건을 충족하지 않는 경우가 대부분일 것이다. 따라서 이번 호에서는 Virtual PPA에 K-IFRS 1109호를 적용하는 경우 회계처리 고려사항을 알아본다.

II. 주계약의 식별 및 주계약에 대한 K-IFRS 1109호 적용범위 해당여부

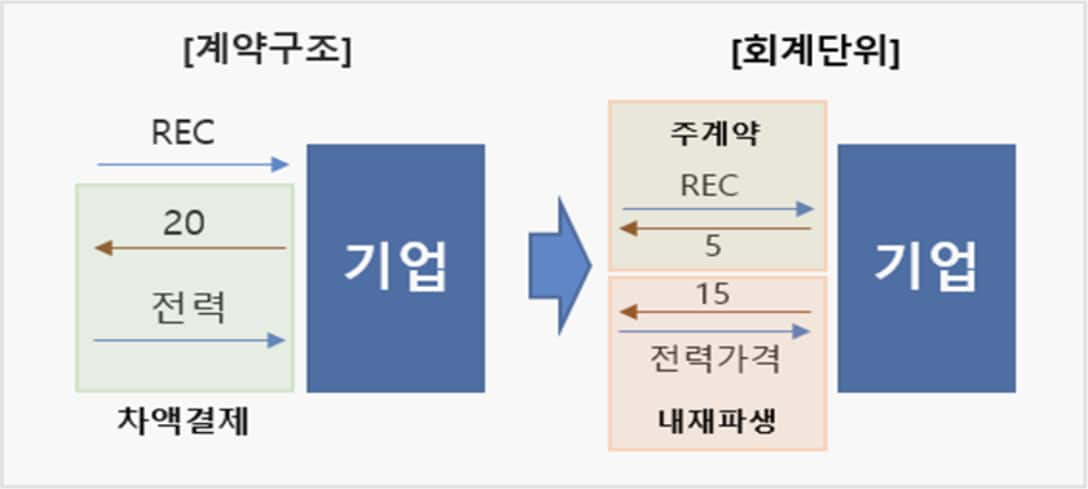

Virtual PPA에서는 일반적으로 전력 구매자가 실제로는 전력이 아닌 REC만을 구매하여, 그 대가로 가상의 전력 구매량에 대한 현물가격과 약정가격의 차이를 정산한다. 따라서 K-IFRS 1109호를 적용하는 과정에서 주계약을 주의 깊게 결정하고, 내재파생상품의 분리여부를 검토해야 할 것이다.

Virtual PPA의 주계약은 비금융항목인 REC에 대한 구매계약이 될 것이다. 만약 기초자산인 REC가 현금으로 쉽게 전환될 수 있거나, 해당 계약이 차액결제가 가능한 경우라면 K-IFRS 1109호의 적용범위에 포함될 수 있다. 그러나 주계약인 REC 구매계약이 ‘자가 사용(Own use)’ 예외에 해당한다면 금융 상품 적용범위에서 제외될 수 있다. 일반적으로 전력 구매자가 Virtual PPA를 체결하는 목적은 재생에너지 사용 인증을 위한 것으로 대부분의 REC 구매계약은 ‘자가사용’ 예외에 해당할 것이며, K-IFRS 1109호의 적용범위에 포함되는 경우는 제한적일 것으로 판단된다. 만약 REC 구매가 단기시세차익 또는 차액결제 목적인 경우, 주계약인 REC 구매계약이 ‘자가 사용’ 예외에 해당하지 않고, REC가 차액결제가 가능한 비금융항목에 해당한다면 Virtual PPA 전체를 파생상품 등의 금융상품으로 회계처리하는 것이 적절할 것이다.

III. 주계약이 K-IFRS 1109호의 적용범위에 해당하지 않는 경우 고려사항

주계약인 REC 구매계약이 기업의 재생에너지 사용인증을 위한 목적으로 체결되어 ‘자가 사용’ 예외에 해당하는 경우, 주계약에 분리가 필요한 내재파생상품이 식별되는지를 판단하기 위해 REC 구매의 가격 결정 산식에 대한 이해가 필요하다.

REC 구매계약이 K-IFRS 1109호의 적용범위에 포함되지 않는 비금융항목의 매매계약에 해당되더라도, REC 구매의 계약상 현금흐름을 조정하는 가격결정조건이 포함될 수 있다. 또한, 주계약과 내재파생상품이 ‘밀접하게 관련’되었는지를 평가할 때, 내재된 REC 구매가격 조정 특성이 REC의 원가 또는 공정가치와 관련되어 있는지 여부를 판단해야 한다.

Virtual PPA의 경우, 기업이 실제 구매하는 대상은 REC이지만 일반적으로 REC의 구매가격은 기업이 구매하지 않는 전력의 가격을 반영하여 결정된다. 이처럼 REC의 구매 가격 결정 조건이 구매대상인 REC의 공정가치와 관련되지 않는 경우, 주계약과 내재파생상품의 경제적 특성과 위험이 밀접하게 관련되어 있지 않아 분리되는 내재파생상품이 식별되는 결과가 발생하게 될 것이다. 따라서 이 내재파생상품은 전력 구매가격과 전력 선물가격 간의 차이를 반영하여 공정가치로 최초 인식 및 후속 측정되어야 한다.

IV. Virtual PPA 사례 분석

다음에서 사례를 통해 내재파생상품이 포함된 Virtual PPA 계약을 분석해보고자 한다.

- 기업이 체결한 가상전력구매약정(Virtual PPA)에 따르면, 10년간 풍력발전소 산출물인 REC 및 전력의 30%를 MWh당 20에 취득하기로 하며, 산출물 중 전력은 실물로 인도되지 않고, REC만을 인도하기로 한다.

- 전력은 실물 인도 되지 않음에 따라 실제로는 생산되는 전력의 Mwh 단위 마다 전력 현물가격과 약정가격(20/Mwh) 간의 차액을 순액으로 결제한다. 전력의 가중평균선물가격은 MWh당 15이며, 실물로 인도되는 REC에 대한 가중평균선물가격은 개당 5에 해당한다.

- 기업은 REC를 탄소배출량을 상쇄할 목적으로 사용할 계획이다.

- 1차연도에 첫 생산된 전력 1Mwh에 대하여 1개의 REC를 수령하였고, REC 수령시점의 전력 현물가격은 19, REC 현물가격은 8이다.

언급한 사례의 기업이 체결한 Virtual PPA 약정과 관련하여 연결 및 리스 회계처리와 관련된 사항은 없는 것을 전제로 K-IFRS 1109호를 적용할 때, 고려사항은 다음과 같다.

해당 계약은 내재파생상품을 포함한 REC 구매계약으로, 다음과 같이 분석된다.

- REC 실물을 개당 5의 가격으로 구매하기로 하는 주계약

- 전력을 Mwh당 15에 구매하는 조건이 차액결제되는 분리대상 내재 전력스왑

REC가 현금으로 전환이 용이함을 가정하는 경우, 기업은 반드시 REC 계약이 ‘자가 사용’ 기준을 충족하는지 검토해야 한다. 사례에서 기업은 REC를 구매하여 탄소 배출량을 상쇄할 것을 계획하고 있으므로 ‘자가 사용’ 목적에 해당함에 따라, 일반적인 구매 계약(미이행 계약)에 해당할 것이다. 또한, 약정사항에 대한 공시 필요 여부에 대한 검토가 필요하나, 금융상품으로의 회계처리 기준은 적용되지 않는다.

내재파생상품인 전력스왑은 경제적 특성과 위험이 REC를 구매하는 주계약에 밀접하게 관련되어 있지 않음에 따라 주계약에서 분리하여 당기손익-공정가치 측정 금융상품으로 회계처리하는 것이 적절할 것이다.

분리되는 전력스왑은 10년 동안 실제 생산된 전력을 Mwh당 15의 가격에 구매하는 계약이 현금으로 차액결제되는 조건으로 식별되며, 이때 Mwh당 15의 가격은 일반적으로 10년 동안의 일반전력 선물가격을 가중평균하여 산정될 것이다. 내재된 선도계약이나 스왑과 같은 비옵션 내재파생상품은 최초 인식시점의 공정가치가 영(0)이 되도록 주계약에서 분리하여야 한다. 따라서 내재파생상품의 계약체결시점의 가치가 영(0)이 되도록 하기 위하여 Mwh당 15의 고정가격으로 가상의 전력구매에 배분될 가격이 도출되어야 할 것이다. 또한, 후속적으로는 평가시점의 전력 선물가격 등을 반영하여 내재파생상품의 가치가 변동되어 당기손익으로 인식되게 된다.

한편, 전력과 REC의 총 대가인 Mwh당 20 중 Mwh당 15를 차액결제되는 10년 만기 전력스왑에 배분한 결과, 주계약인 10년 만기 REC 구매계약은 개당 5로 구매하는 조건의 미이행계약으로 식별될 것이다.

Ⅴ 1차연도 결제시점 회계처리

기업은 풍력발전소에 Mwh당 20을 지급하게 되는데, 이는 각각 REC에 대한 대가 5, 전력에 대한 대가 15로 구분되며, 사례의 Virtual PPA 정산조건에 따라 명목상 스왑계약의 일부로 전력의 현물가격인 19를 수령하는 것으로 볼 수 있다. 결국 풍력발전소에 대하여 Mwh당 1의 순지급이 발생하며, 이는 REC 구매계약에 따른 대가 5의 지급과 전력스왑에 따른 고정 계약가격 지급액 15와 전력 현물가격 수취액 19의 차액인 4를 수령하는 것을 의미한다.

앞서 분석한 내용을 기반으로 1차연도 결제분에 대한 내재파생상품의 평가 및 REC를 수령하는 시점의 분개 예시는 다음과 같다.

| 차변 | 대변 | ||

| 내재파생상품 | 4 | 평가이익 | 4(*) |

| REC | 5(**) | 현금 | 1 |

| 내재파생상품 | 4(*) | ||

(*) 전력의 현물가격과 스왑에서 고정가격과의 차액(19-15=4)

(**) 구매가격으로 간주되는 금액

시간의 경과에 따라 내재파생상품인 스왑계약의 가치는 전력의 현물가격 변동을 반영하는 평가 결과에 의해 유의적으로 변동될 수 있으나, 주계약인 REC 구매계약은 여전히 개당 5의 가격이 배분될 것이다.

또한, 상기 사례는 이해의 편의를 위해 1차연도에 결제되는 전력 1Mwh 및 REC 1개 단위에 해당하는 내재파생상품 평가 및 결제 회계처리만 포함하고 있으나, 분리되는 내재파생상품인 전력스왑은 Virtual PPA 계약만기인 10년 동안의 예상 전력생산량과 전력 선물가격에 기초하여 매 보고기간 말의 미결제 전력스왑 전체에 대하여 이루어져야 함에 유의해야 한다.

한편, 주계약인 REC 구매계약이 ‘자가 사용’ 예외에 따라 K-IFRS 1109호 적용범위에서 제외되는 경우, K-IFRS 1109호 문단 4.3.5에 따라 Virtual PPA 계약을 당기손익-공정가치 측정 항목으로 최초인식시점에 지정하는 선택이 가능하다. 다만 이러한 선택을 하는 경우, 상기 사례에서 주계약으로 분리됨에 따라 고려하지 않은 REC의 가치변동이 당기손익-공정가치 측정 항목의 평가에 반영되어 손익 변동성이 커질 수 있음에 유의할 필요가 있다.