중국 경제 하강의 변곡점이 될 것인가?

중국 부동산 리스크 점검

삼일PwC경영연구원

중국 부동산 리스크를 촉발했던 헝다(恒大, Evergrande)가 2023년 8월 미국 법원에 파산 보호를 신청했습니다. 최근에는 헝다와 함께 업계 1위를 다투던 비구이위안(碧桂園, Country Garden)까지 채무 상환 위기에 직면하며, 부동산 관련 리스크가 중국 경제 전반에 먹구름을 드리우고 있습니다. 시장에서는 금번 사태가 중국판 잃어버린 20년, 혹은 제2의 리먼 브러더스(Lehman Brothers) 사태가 될 수도 있다는 우려부터, 찻잔 속 태풍에 그칠 것이라는 의견까지 다양한 해석을 내놓고 있습니다.

이에 본 보고서에서는 중국 부동산 관련 이슈와 함께 경제 전반적 현황을 살펴보고, 해당 사안이 한국 경제에 미칠 수 있는 영향을 점검해 보고자 합니다.

1. 중국의 부동산 시장 동향

- 중국 부동산 시장은 경제 성장세 둔화, 부동산 규제 강화 및 소비자심리 악화 등으로 2021년 하반기 이후 부진한 흐름 지속

- 부동산 시장 둔화와 함께 관련 기업의 부실 위험 증가

- 중국 부동산 기업의 평균 부채비율은 2010년 293% → 2020년 417%까지 지속 상승했으며, 순부채 규모는 65.2조 위안으로 중국 GDP의 64.2%에 달함

- 2021년 헝다를 시작으로 Kaisa, Shimao 등 중국 대형 부동산 기업들의 부도가 이어지고 있으며, 최근에는 비구이위안(Country Garden)까지 디폴트 위험에 노출

[그림1] 중국의 주요 부동산 지표

![[그림1] 중국의 주요 부동산 지표](/kr/ko/insights/insight-flash/china-real-estate-risk_1.png)

※ 자료: 중국 국가통계국

2. 중국 부동산 시장 부진의 파급 효과

2-1. 경제 전반:

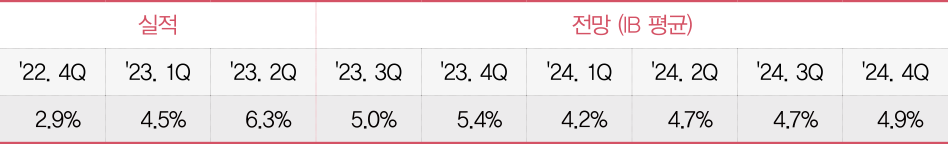

- 중국 GDP에서 부동산이 차지하는 비중은 24%. 부동산 시장 침체에 따라 주요 글로벌 IB들은 연초 대비 중국 GDP 성장률을 잇따라 하향 조정했으며, 올해 GDP 성장률이 기존 대비 최대 1%p까지 낮아질 것으로 전망

[표1] 중국 경제 성장률 추이

※ 자료: Bloomeberg (2023년 7월 기준), 삼일PwC경영연구원

2-2. 경제 주체별 영향도:

- 소비자: 중국 가계자산에서 부동산이 차지하는 비중은 60% 수준이며, 전체 고용 내 비중은 15% -> 자산감소에 따른 소비위축 & 실업률 증가 전망

- 기업 - 전후방 산업: 부동산 침체 시 제조 및 광업, 금융까지 전방위적으로 영향. 특히 비금속 제조, 광업, 금속 제조 부문이 큰 영향을 받는 것으로 보여짐

[그림2] 부동산 충격에 따른 전후방 산업 영향도 (2020년 기준)

![[그림2] 부동산 충격에 따른 전후방 산업 영향도 (2020년 기준)](/kr/ko/insights/insight-flash/china-real-estate-risk_3.png)

※ 자료: 중국 국가통계국, 한국은행

- 기업- 부동산: 중장기적으로 부채 부담이 높고 경쟁력이 낮은 부동산 기업의 부도 지속되며, 시장 개편 및 일부 부동산 기업의 국유화가 진행될 것으로 전망

- 기업- 금융기관: 중국의 주요 은행은 자본적정성 및 자산건전성이 대체로 양호하며, 보수적인 대출 규제(LTV 70%) 등을 고려할 경우 부동산 시장 침체가 은행권 전반의 시스템 리스크를 야기할 가능성은 높지 않음. 다만, 지방은행을 중심으로 한 금융 리스크 전이에 유의해야 함

[그림3] 중국 은행권 부실채권비율 및 충당금

![[그림3] 중국 은행권 부실채권비율 및 충당금](/kr/ko/insights/insight-flash/china-real-estate-risk_4.png)

※ 자료: 중국 은행보험감독관리위원회, 한국은행

- 정부: 중국 재정수입에서 부동산 관련 수입은 36%(2021년 기준). 향후 중국 부동산 침체에 따른 세수 감소로, 정부부채 비중이 가파르게 상승할 것으로 판단

3. 향후 전망

- 부동산 시장의 급격한 회복을 기대하기는 어려우며, 당분간은 구조조정 기간을 거칠 것으로 전망. 다만, 중국 정부의 산업 및 금융 장악력 고려시 금번 부동산시장 침체가 중국 경제 전반의 시스템 리스크로 번질 확률은 낮다고 판단

- 중국 부동산 시장 부진이 지속될 경우, GDP 성장률 둔화, 소비 위축 등이 발생할 가능성이 높으며, 중국 경제와 연관도가 높은 우리나라의 경우 해당 리스크 관리에 유의할 필요가 있음

4. 한국 경제로의 영향 점검

4-1. 경제 전반

- 중국의 경제성장률 둔화에 따라 한국 수출 부문의 타격이 예상. 이로 인해 연초 예상했던 ‘상저하고’의 경제 회복세를 기대하기 어려울 수 있으며, 하반기 경제성장률 하향 조정 가능성 높음

- 2018년 이후 중국 영향도가 지속 감소하고 있지만, 2022년 기준 대중국 수출은 전체의 27%를 차지하며, 1위 수출 상대국의 위상 유지

- 2022년 12월 리오프닝에 따라 중국향 수출 증가 기대했으나, 중국 부동산 침체 및 경기부진에 따라 회복이 저조

(2021년 ~ 2022년 월평균: 160억 달러 → 2023년 1월 ~ 7월 평균: 100억 달러로 기존 대비 38% 감소)

4-2. 산업 및 기업별

- 업종별로는 중국 수출 비중이 높은 디스플레이, 반도체, 화학, 기계, 비철금속이 중국 경기 부진에 따라 영향을 크게 받을 것으로 판단. 특히 반도체는 한국 수출 전체에서 차지하는 비중이 19%에 달하는 상황에서, 중국 노출도가 40%에 육박하고 있어, 해당 부문 부진에 따라 국내 GDP 성장률이 저하될 것으로 전망

[표2] 업종별 수출 기여도 및 중국향 수출 비중 (2022년 기준)

![[표2] 업종별 수출 기여도 및 중국향 수출 비중 (2022년 기준)](/kr/ko/insights/insight-flash/china-real-estate-risk_5.png)

※ 자료: 한국산업연구원

- 한편 중국의 정치·사회적 리스크로 인해 몇 년 전부터 ‘Exit-China’를 통해 생산지 다각화를 추진하고 있는 기업들은 금번 중국의 부동산발 경제 리스크로 인해 중국 내 생산기지를 멕시코 및 동남아로 이전하거나, 리쇼어링 움직임을 가속화할 것으로 판단

4-3. 종합 평가

- 지난 2021년 9월 헝다 사태 이후 중국 부동산 리스크가 지속되고 있지만, 비관론자들이 제기하는 바와 같은 ‘중국발 리먼 브러더스 사태’로 번질 가능성은 낮다고 판단

- 그러나 최근 중국 경제주체들의 심리 약화 및 경제에 정치논리가 개입되는 정도가 강화되어 경제 인센티브가 줄어들고 있는 상황. 여기에 인구 감소 등 추세적 악영향 요소까지 겹치며, 금번 부동산에서 촉발된 리스크가 중국형 경제성장 모델 종언의 변곡점으로 작용할지 관찰 필요