{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

認定特定非営利活動法人フードバンク信州は「食を通したセーフティネット構築」、「食を通した循環型地域システムの構築」を目標に、長野県内にて食品ロスの削減や資源の有効活用、生活困窮者支援のネットワークづくりに取り組んでいます。

PwC Japan有限責任監査法人の有志メンバーはプロボノ活動として、2022年よりフードバンク信州の支援を行っています。その中で各種公開資料や一般事例に基づく調査およびヒアリングを行い、業務プロセスとITシステム環境の課題を洗い出し、フローを可視化。短期的なものから中長期的なものまで、現状の活動をよりよくするための助言も行いました。

2023年11月にも長野を訪問し、フードバンク信州副理事の美谷島越子さんにフードバンク立ち上げからこれまでの取り組み、プロボノ活動を受けての感想や今後の展望と課題について、お話を伺いました。

(以下、PwC Japan有限責任監査法人のメンバーを「PwC」、フードバンク信州・美谷島さんを「美谷島」とします)

PwC:

どういった経緯でフードバンクの活動を始められたのでしょうか。

美谷島:

もともと長野県の社会福祉協議会に所属していたのですが、どのような方が何に困っているのか、個別の状況については把握できていませんでした。

その後、パーソナルサポートセンター(現:生活就労支援センター)の業務に従事していた際に、どのような方が日々の生活にいかに困っているのか、行政の支援では救いきれない方が存在することや、長野県にフードバンクがないということを知り、フードバンク信州を立ち上げるに至りました。

PwC:

フードバンク信州では、どのような活動をされているのでしょうか。

美谷島:

食料を必要としている方に食料を提供する支援をしています。具体的には、長野県内の企業や個人から食料を寄付していただき、その食料を県内の困窮者支援団体や子ども食堂などにお配りしたり、直接ご家庭にお送りしたりしています。

コロナ禍においては、緊急対策として、子どもがいる世帯を中心とした支援を行いました。その際、必要なものや困っていることなど、具体的なニーズを把握することができました。これにより、ニーズに応じたサポートを行える可能性があること、食料以外のサポートにもまだまだ余地があることを感じました。

フードバンク信州副理事 美谷島さん(右から3番目)、公益財団法人長野県みらい基金理事長 高橋さん(左から3番目)

PwC:

既にフードバンク信州としての活動を数年間継続されていますが、2023年度から新たに資金分配団体としての活動も開始されました。

美谷島:

実行団体として3年間、休眠預金口座からの助成金を活用する取り組みを行い、その中でシステム導入や企業との連携も進められましたが、やり残したこともある状況で、助成金による活動期間を終えました。

フードバンク信州としての活動では、主に食料による支援を行っていますが、食料による支援だけでは十分なサポートが行えない状況も見えてきました。

ですので、次のステップとして中間支援団体、または資金分配団体になり、長野県内で子ども食堂や困窮者支援のサポートを行っている他のNPO法人や、社会福祉協議会との連携を行い、ネットワーク化を図ることにしました。これにより、食料による支援活動以外にも支援の幅を広げられるようになりました。

PwC:

食料以外では、具体的にどういった支援が求められているのでしょうか。

美谷島:

例えば長野県内には、公共交通機関が発達していない地域もあり、車への依存度が高くなる傾向があります。そのため、自動車の普通免許がないと就職などにも支障をきたす場合があります。就業したいにも関わらず、さまざまな理由で運転免許の取得が難しい方に対して金銭的な支援を行うなど、今困窮されている方のニーズも適切に把握しながら、食だけに依らない支援を行うことも必要とされています。

PwC:

他のNPO法人との連携は一般的な流れなのでしょうか。

美谷島:

通常は連携せず、地域や支援対象によって住み分けを行うことが多いと思います。今回のケースでは、大きな目的を共有する者同士として、競合ではなく協力者同士として連携しています。

具体的には、社会福祉協議会や各地域のNPO団体と連携することで、食料以外の支援活動を行えるようになりました。このネットワークの枠組みを利用して、当期の活動が終わっても継続してさまざまな支援を行っていきたいと考えています。

PwC:

連携することでより幅広く、さまざまな支援が行えるように活動の幅を広げているということですね。

美谷島:

はい。さらに企業との連携も強化していくことで、より支援の幅を広げられないかとも考えています。

今期の実績をもとに、企業に対してメリットを訴求することができれば、企業からの協力も得られやすくなると考えています。企業からの協力を得られれば、来年度以降も継続して、より細やかな支援、例えば日用品や文房具など、食料以外のものも提供できるようになるのでは、と考えています。

PwC:

NPO法人としての活動を維持するためには、継続的に資金を得ることがとても重要だと思いますが、何か工夫されていることはありますか。

美谷島:

NPO法人なので収益を上げることを主目的にすることは難しいのですが、活動を維持するためには収益源を継続して確保することがとても重要だと考えています。そのために、無理なく継続的に活動資金を得るアイデアを検討中です。

同時に、食料を寄付していただける企業側に対するメリットの訴求も重要と考えています。例えば食料の運送に使用するダンボールに企業の広告チラシを入れることにより、企業側が広告宣伝の目的での食品提供という形で社内での説得をしやすくするといったことが考えられます。社会貢献の一貫という形で、運送費を通常より安く取り扱ってくれる大手配送業者もあり、活動資金の中でも大きなポーションを占める運送費の削減の観点でとても助かっています。

PwC:

一般事業会社に例えると、収益を上げる方向と、コストを下げる方向の両面での取り組みを進められているということですね。

美谷島:

はい、2002年からPwC Japan監査法人のプロボノによるサポートをいただいて会話を続ける中で、その重要性に対してより強く意識するようになりました。

PwC:

実際に支援を受けられた方たちからの声にはどのようなものがあるのでしょうか。

美谷島:

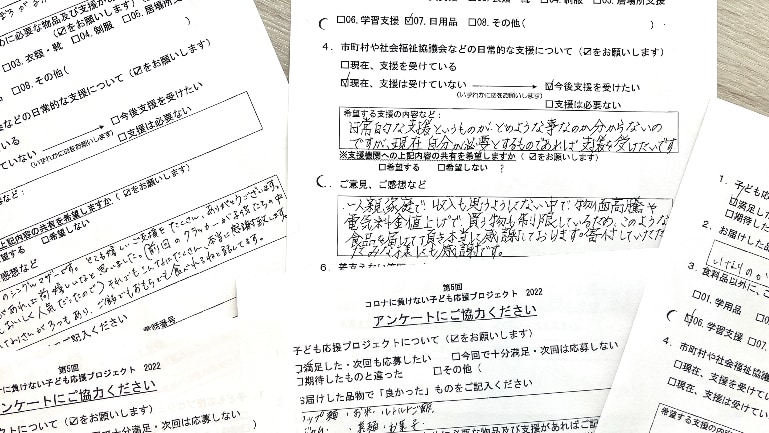

アンケートという形などで、どういった支援がありがたかった、もっとこういった支援があるとありがたいといった声を取りまとめています。手書きで記載いただくことがほとんどで、感謝の思いをダイレクトに感じ取ることができます。

こうした情報は行政で把握できるデータには表れないリアルな声なので、とても貴重なものだと思います。こうした生の声をうまく掬い取り、活かすことができれば、企業からも細かなニーズをベースにした支援をいただけるかもしれません。

PwC:

一般の事業会社がマーケティングのため、ニーズを把握するために取るアンケートとしても機能する、ということですね。こうした声をしっかりと企業側に伝えることができれば、無駄なくダイレクトな支援を行え、企業側も宣伝効果という形でリターンを得られる可能性が考えられますね。

美谷島:

SDGsの重要性が叫ばれている昨今、企業も社会貢献に積極的になっている傾向があります。私たちが受け取った生の声を、寄付という形で支援いただいている企業の皆様にもつなげて、さらなるアクションに活かしていきたいと思っています。

PwC:

経営基盤を盤石なものにしつつ、さらなる発展として、その他の支援形態として検討されていることはありますか。

美谷島:

コミュニティフリッジ※1のような支援形態も検討しています。

ただ、長野県内は車移動が主で、移動に時間がかかることなどの特性から、いわゆる都市型のコミュニティフリッジではない新しい形態を検討しなければなりません。実際に利用者がどれくらいいるのかが未知数ということもあり、運営・維持方法や費用対効果は慎重に検討しなければいけないと思っています。

PwC:

以前お話を伺った際に、長野県に限らず地方都市では周囲からの見られ方を気にされる方が多く、支援する際にも工夫をされていると伺いました。コミュニティフリッジの新しい形態を考えるにあたって、配慮していることはありますか。

美谷島:

そうなんです。食料の支援を得ていることを他の人に知られたくない人が多いんですよね。

だから支援を得ていることが分からないようにしながらいつでも取りに行ける形がよいのか、ただ食を提供するだけではなく相談する場や居場所づくりとして機能させるような形がよいのかなど、困窮している方にとってどの形態が最も役立つのかを日々考えています。

例えば「就労相談をしたい」という方も数多くいらっしゃるのですが、実はその多くの方たちが行政に支援体制があることや、その支援の受け方を知らないのです。

そのため「食の支援」を入り口としつつ、次のステップとして「場の提供」を通じた相談支援を行い、困窮している方の自立支援につなげられないか、と考えているところです。

※1:「地域(コミュニティ)」と「冷蔵庫(フリッジ)」を組み合わせた造語で、「地域で使う冷蔵庫」という意味。飲食店などから寄せられた食材が集められ、必要な人が自由に持ち帰ることができる。

PwC:

資金分配団体として県内で志を共にする団体と連携することで、食以外の支援による可能性も広がってきているのですね。

美谷島:

はい。さらにコミュニティフリッジの延長として、他所の事例ではありますが、「みんなの畑」という取り組みがあります。共用できる畑を借り、農家の方などに技術を教えてもらいながら作物を育て、そこでできた作物は参加した人が自由に収穫できるという仕組みですが、耕作できる土地が潤沢にある地方ならではの取り組みとして機能するのではないかと考えています。

農作業を通じて技術を習得することができれば、就労支援の1つとなる可能性もありますし、作業を通じて形成されるコミュニティによって居場所支援の一貫にもなると思います。

地方では高齢化による農業の担い手不足によって耕作放棄地が増え、農地の維持が難しくなってきている状況もありますが、こうした課題の解決の一助にもなる可能性があります。

PwC:

作物を育てることで直接的に食の支援にもなりますし、技術の習得やコミュニティ形成を通じた自立支援や、農業が抱える課題の解決にもつながりそうです。多くの地方都市で同様の課題がある中、モデルケースになる取り組みとなればさらに発展が期待できそうですね。

PwC:

私たち有志メンバーは2022年にフードバンク信州の調査やヒアリングを行い、業務プロセスとITシステム環境の課題を洗い出し、フローを可視化しました。短期的なものから中長期的なものまで、現状の活動をよりよくするための助言を行うためにディスカッションを重ねるなかで多くの気付きを得るなど、貴重な時間を過ごさせていただきました。ご支援を通じて感じられたことなど、何かございましたら教えていただけますか。

美谷島:

ありがとうございます。いつも気にかけていただいて、寄り添ってもらっているような感覚があり、とても心強く思っています。また、自分たちだけでは気づけなかった目線で助言していただけている点がありがたく思っています。特に事業会社の例を基にしたビジネス的な感覚での助言など、NPOとして気づきにくい目線でのコメントは大変貴重だと感じています。

PwC:

そう言っていただけると大変ありがたいです。私たちとしても、パーパスとして掲げている「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」を実現するために、普段の業務とは異なる新たな視点を得ることができ、大変ありがたく思っています。

今後の発展についても非常に有意義な展望をお伺いすることができました。さらに私たちにできることがないかを模索していきたいと思います。

{{item.text}}

{{item.text}}