{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

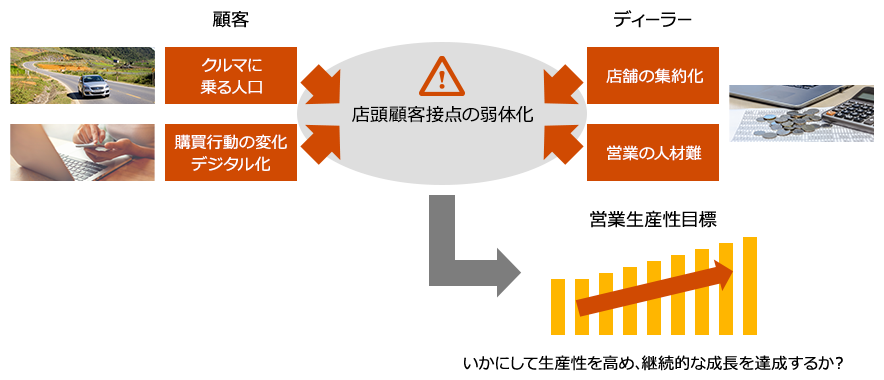

クルマ保有者数が減少傾向にある中、これまでの唯一のクルマの販売接点であるディーラーは減少傾向にあり、販売員の人材難(採用、育成)も深刻化しています。加えて、消費者の購買行動はミレニアル世代を中心に変化しており、消費者はデジタルデバイスを活用した高い利便性と楽しい体験を求めるようになってきています。それは、ディーラーでの購買機会のさらなる減少を意味し、店頭の顧客接点は弱体化の一途をたどっています。

このような状況下でビジネスを維持し、成長を続けるためには、販売員一人当たりの生産性を劇的に向上させる必要があります。

この問題を解決するには、顧客が店舗を訪れることなく、販売員がいなくても、いつでも・どこでもクルマの購入体験ができる、を実現する必要があります。

そしてその体験を販売に結びつけるには、現在のクルマ購入体験における不満の解消も同時に実現することが求められます。消費者にとって不満の主たるものは、時間的・心理的な制約です。

実車確認のため、店舗の営業時間内に来店することは容易ではありません。また来店できたとしても、短い試乗時間の中で体感できることは限られています。同時に、慣れない店舗へ足を運ぶことへの気後れや、販売員から受けるプレッシャーを敬遠するといった心理的制約も、検討段階においては決して小さいものではありません。

これらの不満要素を排除しつつ、いつでも・どこでも、さらに心理的にも気兼ねのない購入体験を顧客に提供するバーチャルセールス化を実現することが、自動車業界の抱える構造的な問題に対する解の一つとなるでしょう。

営業マンも店舗もない中で、いつでも・どこでもクルマを売るためには、次の点を考慮する必要があります。

1.UI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)

ユーザーインターフェースが使いづらいと、顧客はすぐに離れていきます。使いやすいユーザーインターフェースに仕上げるためには、ユーザーの利用シーンを細かくイメージし、試作することでユーザーエクスペリエンスの向上を図り、ユーザーに検証してもらってフィードバックを得る、というサイクルを繰り返さなくてはなりません。そのためにもサイクルを高速で回していく必要があります。

2.顧客視点の対話エンジン

顧客からの質問に適切に回答できるAIが必要です。AIが学習すべき対話パターンは大量に存在するため、効率の良い学習環境が求められます。

過渡期はAIと人間のハイブリッドな応対も必要です。また、顧客データを分析することで、より顧客に寄り添った対話が可能となり、感動体験を与えることも可能となります。

3.いつでも・どこでも乗ることのできるクルマの手配

顧客が試乗したいと思ったとき、顧客の近くにクルマがある――。これを実現するためには、ディーラーの試乗車だけでなく、シェアカーやレンタカーのサービスプロバイダと連携し、手配するクルマの選択肢を増やす必要があるでしょう。

本ソリューションでは、スマホ上のチャットアプリを消費者のユーザーインターフェースとして、自動車の情報収集や比較、試乗予約、試乗時の操作説明・接客、さらには試乗後の提案までをワンストップで実現します。

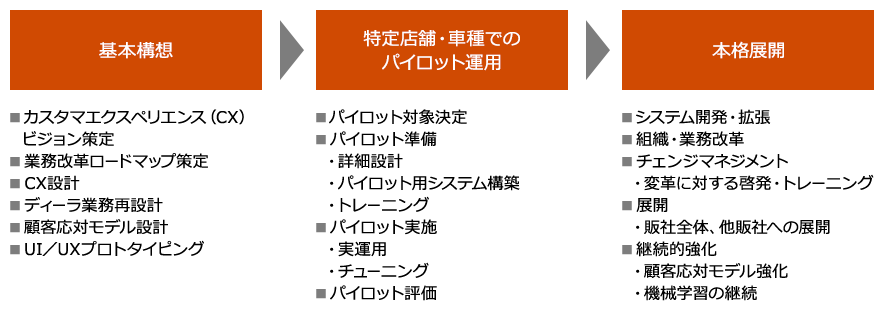

基本構想段階で、あるべき姿の方向性検討やプロトタイピングを実施し、その後、特定の店舗・車種などに絞り込んだパイロット運用を経て、本格展開へと進めることが望ましいアプローチです。

{{item.text}}

{{item.text}}