{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

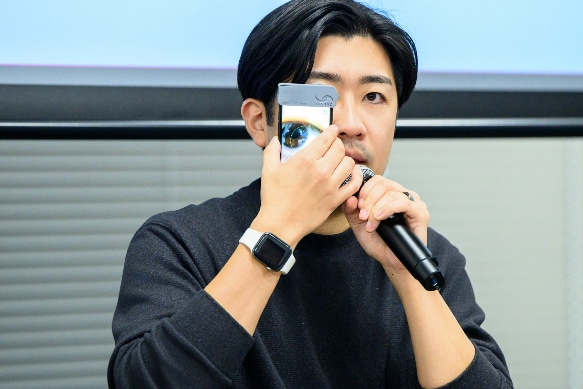

医師や看護師などの医療従事者、最新の知見や技術を持つ研究者、医療政策に携わるプロフェッショナルなどを招き、その方のPassionに迫るとともに、目指すべき将来像を探る「医彩」。第22回は、眼科専門医として豊富な臨床経験を持ちながら、スマートフォンを活用した眼科診断医療機器の開発に挑む起業家としても活躍する、OUI Inc.代表取締役、清水映輔氏をお迎えします。「世界の失明を半分に減らす」という大きな目標を掲げ、先進国から途上国まで、グローバルな視野で医療課題の解決に取り組む清水氏。医師と起業家、二つの顔を持つ清水氏に、その情熱の源泉と、テクノロジーで切り拓く眼科医療の未来像について伺いました。

OUI Inc. 最高経営責任者

眼科専門医・医学博士

慶應義塾大学医学部眼科学教室 特任講師

清水 映輔氏

PwCコンサルティング合同会社

ディレクター

ヘルスケア・医薬ライフサイエンス事業部

堤 達朗

PwCコンサルティング合同会社

シニアアソシエイト

ヘルスケア・医薬ライフサイエンス事業部

大石 朱

※所属法人名や肩書き、各自の在籍状況については掲載当時の情報です。

(左から)堤 達朗、清水 映輔氏、大石 朱

堤:清水先生は眼科医として診療活動を行う中、2016年にOUI Inc.(以下、OUI)を起業し、スマートフォンで眼科診断が可能な医療機器「Smart Eye Camera(以下、SEC)」を開発されました。最初にその経緯を教えてください。

清水:眼科医にとって患者さんが失明することは、内科や外科の医師にとって患者さんがお亡くなりになることと近い重大さを持っています。私は眼科医になりたての研修医の時期に、このことに気づきました。そしてOUIを設立し、「眼から人々の健康を守る」をビジョンに掲げ、「世界の失明を50%減らす」をミッションにしたのです。

SECの開発に至った直接のきっかけは、2017年に参加した、ベトナムでの無料白内障手術ボランティアの活動でした。現地は首都ハノイから車で4時間以上かかる山村地域でした。病院には眼科診療機器がなかったため、私たち医師が機器を持ち込み、手術や診療に必要な環境を整備しました。その際、眼底検査※1に要する機器として、ペンライトを持参するように指示されました。しかし、1時間も使用すると電池が切れ、診察ができなくなってしまいました。

※1 眼底検査……瞳孔の奥にある眼底を眼底カメラで撮影し、眼底の血管、網膜、視神経等を調べる検査

すると現地の医療支援スタッフは、ペンライトの代わりにスマートフォンのライトを眼底検査に使用し始めたのです。しかし、通常のスマートフォンの光は目の診療に適していません。そこで、スマートフォンの光源およびカメラに細工をすることで、眼科医が診療に活用できる機器を作れないかと考えSECの開発に着手したのです。

堤:OUIでは眼科の基本的な三種の神器とも言える「スリットランプモデル・直像鏡モデル・眼底モデル※2」を非常に短期間で開発されていますね。私が清水先生に初めてお会いしたのは、スリットランプ型SECの開発直後でした。その時に印象的だったのは、清水先生が「(デバイス開発だけに留まらず)まだまだやるべきことはある」とおっしゃっていたことです。

※2

・スリットランプモデル……スマートフォンで全ての前眼部疾患の診断が可能

・直像鏡モデル……スマートフォンで瞳孔を開いた状態での眼底疾患の観察が可能

・眼底モデル……スマートフォンで瞳孔が開いた状態での眼底疾患の撮影が可能

一般的に光学機器のように高度な専門知識を要する医療機器では、モノづくりの専門家がその経験や知識を活かして開発するというケースはよく見聞きします。しかし、清水先生のように、現役の眼科医が自ら新たなモノづくりを実践し、さらに事業として展開されているというのはとてもユニークなケースだと思います。先生を突き動かしている情熱の源は何ですか。

OUI Inc. 最高経営責任者 眼科専門医・医学博士 慶應義塾大学医学部眼科学教室 特任講師 清水 映輔氏

清水:根底にあるのは、会社のミッションにも掲げた「世界の失明を50%減らす」という想いです。世界の失明要因の50%は白内障です。白内障を診断できる医療環境を整えることができれば、世界の失明を50%減らせると考えています。一介の眼科医が掲げる目標としては壮大かもしれませんが、医療環境が整っていない地域での診療を経験し、現地の課題を解決するために何をすべきかを考えたうえで目指した目標です。自分としては若い時期から明確な目標を見つけられたのは良かったと思っています。

大石:崇高なミッションのもと、実臨床とモノづくり、そして経営を両立されている点がとても素晴らしいと感じました。こうした活動をされている中で、これまでにどのようなチャレンジがありましたか。

清水:そうですね。OUI設立の2016年当時は、「医師×スタートアップ」という組み合わせ自体が非常に珍しく、全国で10社もないような状況でした。現在でこそ、美容医療などの分野で医師の起業は珍しくありませんが、当時は、医師の起業は専門医としてのキャリアの断念と見なされ、周囲からの懸念や批判的な声も少なくありませんでした。ですから(医局に所属する若手医師である)専攻医の立場で「スタートアップを立ち上げたい」と表明すること自体が、大きなチャレンジでした。

そのような状況下で、所属していた慶應義塾大学の眼科医局が自分の挑戦を認めてくれたことには、非常に感謝しています。当時の医療界の一般的な価値観からすると異質な選択でしたが、多様な挑戦を認め、「結果を出せばよい」という懐の深い雰囲気があったことは、本当にありがたかったです。この経験があったからこそ、自分が会社を経営する中でも、さまざまな可能性に挑戦でき、多様性を認める組織文化を醸成するよう心がけています。

堤:実際にデバイスを開発するにあたり、何かハードルや不安を感じることはありましたか。

清水:今から思えば経験に基づかない楽観的な自信だったのですが、スタートアップを始めた当初は、経営からデバイス開発まで全て自分で何とかできると考えていました。とはいえ、そうした「根拠のない自信」は、新しいことに挑戦するうえで重要な要素なのかもしれません。

現に、私は経営の専門教育を受けておらず、経営学修士(MBA)も取得していません。また、ハードウェアの開発に必要な機械工学の専門知識もありません。しかし当初は、3Dプリンタの使い方を無料ソフトウェアで習得することで、製品開発が可能だろうと考えていました。実際にはそう簡単ではありませんでしたが(笑)。

しかし、四苦八苦している中で幸運なことに、さまざまな縁がありました。現在当社のハードウェア開発全般を統括している人材は、テックショップ※3で出会った専門家です。機器の開発製造は、社外の専門家の方々の協力を仰ぐことになりました。20代後半という比較的若い時期に、試作品の製作などの実践的な経験ができたことは、非常に貴重な学びになったと考えています。

※3 テックショップ......工作機械を備えた会員制の工房施設

大石:企業経営との両立はいかがですか。多くのスタートアップが苦労するのは、資金調達です。医師として医療現場に立ちながら資金集めをするのは、相当のご苦労があると拝察します。

清水:私たちは幸運なことにさまざまな助成金を活用できたため、初期の資金面での苦労は比較的少なかったと感じています。ただし、組織の成長に伴って運営コストも増加しますから、継続的な成長が必要不可欠です。この財務面の課題については、現在のパートナーであるCOOの中山慎太郎とともに戦略を練りながら取り組んでいます。

助成金に関して補足しますと、研究開発から地方での実証事業まで、さまざまな支援プログラムも活用してきました。ただし、申請書類の作成や地方への出張など、時間と労力を要する作業も多く、時には「この助成金への応募は本当に効率的だったのだろうか」と振り返ることもありました。とはいえ、新たな気づきや発見につながることも多かったため、全体としてはプラスの経験だったと捉えています。

堤:次に海外での診療活動について教えてください。OUIは海外展開を単なる「支援」ではなく、「事業の一環」として推進していますね。国内と海外の事業を同時に推進するにあたり、心がけていることはありますか。例えば社員の方々のモチベーション維持のために、どのような工夫をされているのでしょうか。

清水:OUIで働くメンバーの特徴は、その多くが自発的に参画を希望してきたということです。具体的な例をお話しすると、現在チームで活躍しているインド人医師は、2024年の3月に「OUIで働きたい!」と突然メールで応募してくれました。

大石:それはすごい情熱を持った人材ですね。

清水:彼に限らず、やりたいことや高いモチベーションを有しているメンバーがほとんどです。特にビジネス部門は国際色豊かで、スタッフ全体で10カ国以上の言語に対応可能なのですが、海外志向も強いですね。

だからこそ、リモートワークを基本とする弊社の運営体制の中でも、各自が自律的に目標を管理して働けているのだと思います。メンバー各々のやりたいことと、会社の方針とを合致させながら運営していくことが重要だと感じます。

大石:多様な人材が集まっているからこそ、グローバルな展開も進めやすいのですね。では海外展開について、もう少し深掘りをさせてください。スマートフォンに装着するだけで眼科診断を可能にするSECは、低コストで携帯性に優れている点が特徴の一つであると思います。SECの海外展開によって、医療リソースが十分ではない国や地域など、海外の眼科医療はどのように変わるとお考えですか。これまでの医療支援活動を通じて見えてきた課題と、その解決の可能性についてもお聞かせください。

PwCコンサルティング合同会社 ディレクター ヘルスケア・医薬ライフサイエンス事業部堤 達朗

清水:SECによる眼科医療の変革は始まったばかりですが、すでにさまざまな可能性が見えてきています。特に注目すべき点は、先進国と途上国で異なるニーズに対応できることと、それらをビジネスモデルに直結させられる可能性があることです。

具体的に説明します。先進国では新しい臨床試験の形を実現できる可能性があります。例えば、抗がん剤の臨床試験の際には、目に副作用が出ることがあるため、これまでは治験コーディネーターが患者さんを眼科にお連れし、必要な検査を受けてもらう必要がありました。しかし、スマートフォンに装着するだけのSECがあれば、眼科に行かなくとも患者さんの自宅で検査が可能です。これは、「分散型臨床試験(Decentralized Clinical Trial)」と呼ばれる新しい治験の形として活用でき、特に海外では大きな可能性があると考えています。

一方、途上国では、医療リソースへのアクセス自体を改善できる可能性があります。例えば、ケニアのある地域には眼科医が2人しかおらず、その2人が地域全体の眼科医療を担っています。このような地域でSECを活用すれば、保健師やクリニカルオフィサーが一次スクリーニングを行い、眼科医が遠隔で診断するという医療提供体制が構築できるのです。

途上国における眼科医療の重要性を示す具体例として、白内障の診療があります。経済発展が目覚ましいベトナムでも、失明原因の第一位は白内障です。しかし、白内障は早期に手術をすれば治る病気です。実際、失明寸前だった患者さんが手術後に視力1.0まで回復することも珍しくありません。

またこうした事例は、単に眼科の観点で患者さんの視力が戻るだけでなく、介護の観点でも好影響があります。患者さんが視力回復により自立した生活を送れるようになれば、介護負担が軽減され、これまで介護のために仕事を制限せざるを得なかった人も働けるようになります。

大石:SECを活用することで、先進国では新しい臨床試験の形を、途上国では医療リソースへのアクセス改善が実現できるのですね。

清水:そのとおりです。さらに、SECの活用による医療システム全体の効率化も期待できます。既存の枠組みの中で治療件数を増やすには、医師の数を短期間で増やさなければなりませんが、それは現実的ではありません。しかし、病院のシステムを効率化できれば、より多くの患者さんを治療できます。それによって収益が増加すれば、病院は新たな設備投資が行えます。結果として、患者さんにより質の高い医療を提供できるという好循環が生まれると考えています。

堤:最後に今後の展望を聞かせてください。お話を伺い、清水先生の目指す未来は、私が想像していたものよりも多岐にわたり、長期的な視点で眼科医療の“その先”を見据えていらっしゃると感じました。こうしたアイデアはSEC開発の過程で見えてきたものなのでしょうか。それとも、当初からお考えだったのでしょうか。

清水:今回お話ししたアイデアは、OUIのメンバーが現場に密着してきたからこそ生まれたものです。私たちは実際に現場へ足を運び、困っている方々と直接お話ししながら、本当に解決すべき課題を見つけてきました。こうした取り組みを積み重ねながら、より良い医療の形を探し続けています。

堤:現場での経験から多くの気づきがあったのですね。では清水先生が目指すビジネスのゴールは何でしょうか。

清水:先述のとおりOUIのミッションは「世界の失明を半分にする」ですが、より具体的なゴールは、スマートフォン1台で眼科診療のほとんどを可能にするシステムの実現です。

現在、OUIでは複数の医療機器を開発中です。具体的には、スマートフォンで使える細隙灯顕微鏡や眼底カメラ、そしてAI(人工知能)を活用した診断支援システムなどです。これらの機器は全てコンパクトで、一般的なサイズのリュックで持ち運びできます。ですから、例えば途上国の僻地や紛争地域でも、インターネット環境さえあればその場でミニ眼科を開設できます。災害医療が重要性を増す現在、ニーズは多いと確信しています。さらに宇宙での使用も視野に入れています。現在の機器は約150グラムですが、これを50グラム程度まで軽量化できれば、宇宙への輸送も現実的です。

大石:すばらしいですね。世界の失明を半分にすることを見据えた上で製品の機能拡張など、デバイス開発についてはどのような戦略をお考えですか。

清水:現在、いくつかの開発戦略を検討しています。1つはグローバル展開を見据えた対応です。現在のSECはiOSにのみ対応していますが、世界市場ではAndroid OSが主流であるため、Androidバージョンの開発が必須だと考えています。

もう1つは、SEC専用のスマートフォン開発です。多くの医師は、個人のスマートフォンを診療に使用することに対して抵抗感を覚えます。患者さんの眼を撮影した画像は個人情報ですよね。それを個人のスマートフォンで管理することには、個人情報の取り扱いという観点からも懸念があります。そのため、現場では診療専用端末に対するニーズも少なくありません。

医療用スマートフォンは、一般的なスマートフォンほど高性能である必要はありません。診療用アプリの正常な動作、動画撮影、診療用ライトの点灯、そしてインターネット接続、程度の機能で十分です。そのため、開発自体のハードルはそれほど高くないと考えています。

PwCコンサルティング合同会社 シニアアソシエイト ヘルスケア・医薬ライフサイエンス事業部 大石 朱

OUI Inc. 最高経営責任者 眼科専門医・医学博士 慶應義塾大学医学部眼科学教室 特任講師 清水 映輔氏

堤:ありがとうございます。SECやOUIの事業は、目の疾病予防、早期発見という、私たちが見落としがちな社会課題の解決に真正面から取り組んでおられると感じます。また、それが世界レベルで展開されていることに心を打たれます。PwCも社会課題の解決をパーパス(存在意義)として活動していますが、清水先生がPwCコンサルティングのような会社に期待することは何でしょうか。

清水:私たちは眼科領域に特化した課題解決力とソリューションを持っています。しかし、それは言わば「縦串」で、他の産業が抱える課題やニーズといった情報は不足しています。つまり「横串」となる経験や知識は限られているのです。

今後のヘルスケア領域で重要なのは、いかに「横展開」ができるかです。例えば、治療用デバイスは医療業界に限定されがちですが、他の産業への展開の可能性も秘めています。ただし、スタートアップが1社だけで横展開することは難しい。そうした部分で、コンサルティングファームから情報や知見を頂けるとありがたいです。

堤:私たちは医療を含む幅広い業界を支援しており、各分野における専門的な知見を有すると自負しています。眼科領域で開発された技術の他産業での活用可能性や、新たな課題解決に向けた展開について、今後も議論を深めさせていただきたいと考えています。

清水:眼科は医療の中でも比較的マイナーな分野かもしれませんが、発想を変えれば、外部への広がりの可能性は十分にあると考えています。多くの人に認知してもらうことで眼科診療の幅が広がり、それは眼科全体のマーケットの拡大にもつながるでしょう。そうした可能性を一緒に探っていけたらと思います。

堤:本日は貴重なお話をありがとうございました。

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}