{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

内閣府は2023年8月、「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」(以下「SCRA」)の第2版※1を公開しました。第1版が公開された2020年3月から約3年が経過しましたが、その間のスマートシティの取り組みとしては、デジタル田園都市国家構想の推進と地域での実装、関連する各種法規制やガイドラインの整備、中核を担うデータ連携技術に関する調査・研究の進展などが挙げられ、第2版はこれらを踏まえた内容となっています。

本稿では、SCRA第2版の中で取り上げられている都市OSの内容を中心に、どのような点が拡充されたかについて解説します。

都市OSについては、SCRA第1版で掲げられた「①相互利用」「②データ流通」「③拡張容易」という都市OSの3つの特徴を維持する一方で、昨今多くの地域でスマートシティの計画や実装が進み、その実績や事例が増えたことで、大きく2点が更新されています。

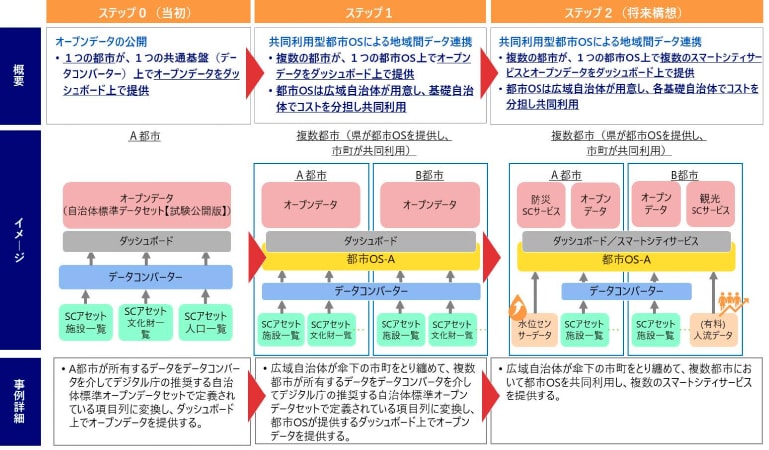

実装パターンについては、「地域内分野間データ連携(パーソナルデータを含まない)」「地域内分野間データ連携(パーソナルデータを含む)」「地域間分野間データ連携」の3つのパターンが提示され、それぞれのユースケースが例示されています。また図表1のとおり、「③拡張容易」という特徴をより意識した「地域間分野間データ連携」のパターンでの成長ステップが示されています。これは、これまで自治体関係者を中心に「何から始めたらよいのか」「どこをゴールにすえるべきなのか」という悩みが多かったため、政府として目指す「地域間分野間データ連携」に向けたステップを例示することで、自治体関係者が実装を推進するための方向性を明らかにする目的があるのではないかと考えます。

図表1:地域の実情に合わせた、都市OSの実装パターンの例示

出典:SCRA第2版 ホワイトペーパー P148 図7.1-11

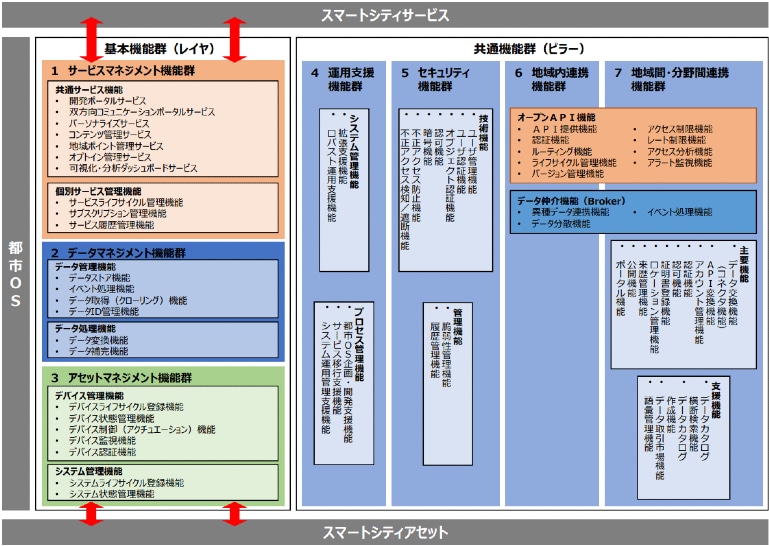

都市OSの機能についても再整理が行われ、基本機能群と共通機能群など7つの機能群から構成されています(図表2)。SCRA第1版の機能は原則維持されつつ、一部機能はより具体化されています。また、2023年3月に実施された改訂ポイントに関する説明会では、高齢者向け生活支援サービスをユースケースとして、具体的にどの機能が実装されるかといったことも例示されています。

多くの機能の中で、各地域が実装したいサービスに対してどの機能が必要かという点については、今後も地域での実装事例が増えてくる中でより整理が進むと思われます。

図表2:図表:都市OS機能要件(全機能)

出典:SCRA第2版 ホワイトペーパー 付-1 図

SCRAが改訂され、これまで地域が感じていた課題を取り込んだことで、よりこれを活用した実装を検討する自治体が増えてくると考えます。一方リファレンスだけでなく、これを使いこなす人や、読み解く人が必要となることは言うまでもありません。スマートシティは多様な参加者を前提とした取り組みであり、これら全ての人が参照できるよう、簡易的なガイドの提供や、より焦点を絞った詳細な資料などの提供が今後も求められます。

総人口と労働力の減少、高齢化の進行が予測される昨今の日本において、「スマートシティ」の取り組みが注目されています。PwCはSociety5.0時代の社会課題の解決に向け、クライアントである行政とその先に暮らす住民の価値創出を、ワンストップで支援します。

鉄道旅客輸送の需要減少によって十分に収益を確保できない状況が見えている中、鉄道事業者には、これまで多角化を進めてきた事業をより深化させ、利用者の価値観やライフスタイルに合わせた事業に取り組むことが求められています。

コロナ禍などを機に価値観の変化が進み、人や物、スキルなどが柔軟に「移動」できる社会が求められています。そうした「移動」のニーズに積極的に関わる企業経営が、将来的な経営リスクを回避し、持続的な成長のドライバーとなる可能性について説明します。

PwCコンサルティングと Google は、世界中の多くの方に新たな視点や、スマートモビリティが将来のスマートシティにおいて果たす役割やアイデアを提供するため、共同でレポートを発行しました。