{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

グローバルな時代、物流は世界中をシームレスにつなぐ社会インフラだ。一方で、いわゆる「2024年問題」や慢性的な人手不足、グローバルビジネスゆえの地政学リスクなど、多くの課題を抱えるという現実もある。この前提に立てば、物流業界が持続可能性を維持しながら事業やサービスを提供するサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)を重視するのは必然と言えよう。

「真の“SX”に挑む企業たち ~Striving for a sustainable future~」特設サイトでは、真のSXの実現に挑む企業と、それらの企業を支援するPwC Japanグループとの対話を通して、SXを実現する上でのチャレンジや、その乗り越え方、SXに向けた取り組みのあるべき姿を探る。今回は、PwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)が、物流大手のNXグループを束ねるNIPPON EXPRESSホールディングスとの対話を行った。

(左から)森本 絵美、岸田 博子 氏

※本稿は日経ビジネス電子版に2024年6月に掲載された記事を転載したものです。

※法人名、役職などは掲載当時のものです。

NIPPON EXPRESSホールディングスは、日本通運が2022年にホールディングス制へと移行したことで設立された持株会社だ。

世界50カ国・地域、連結300社超、19社の主要事業会社で構成されるNXグループ全体でサステナビリティ経営を強化するため、同社はホールディングス制移行のタイミングでサステナビリティ推進部を設立した。初代部長としてグループのSXをけん引する岸田博子氏は、背景と経緯についてこう語る。

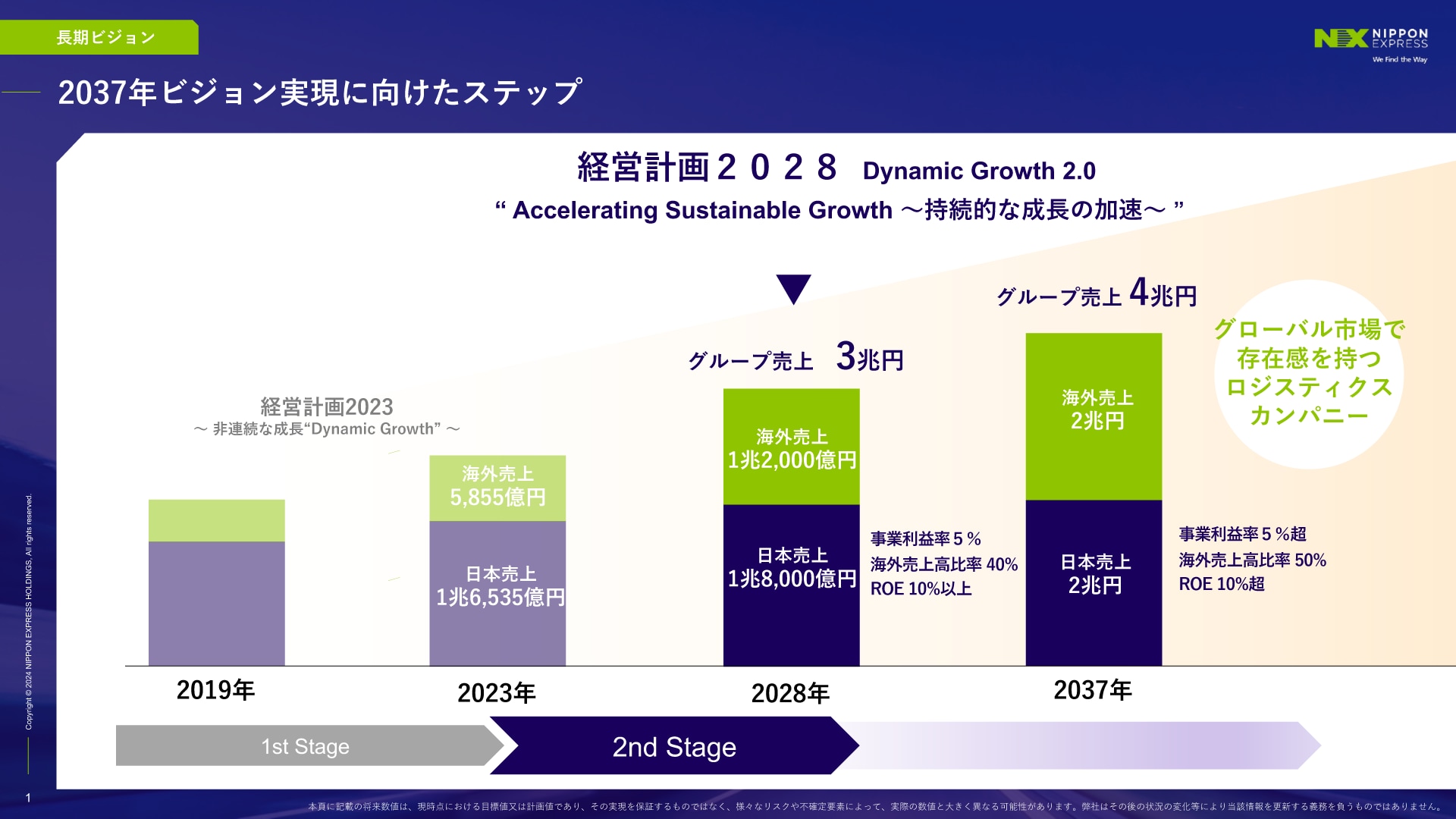

「当社グループは2037年に創立100周年を迎えます。ここに向けて、19年に策定した『2037年ビジョン』では、『グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー』に成長することを掲げました。ビジョンを実現するために必要となったのが、従来のESG経営をサステナビリティ経営へと発展させ、事業活動の土台としてサステナビリティ戦略を据えることでした。このミッションを果たすために生まれたのがサステナビリティ推進部です」(岸田氏)

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

執行役員 サステナビリティ推進担当 兼 サステナビリティ推進部長

岸田 博子 氏

つまり、目指すべき姿としてグローバルカンパニーへの成長を目指す「2037年ビジョン」があり、サステナビリティ経営への方針転換はその前提に立ったものだったことが分かる。

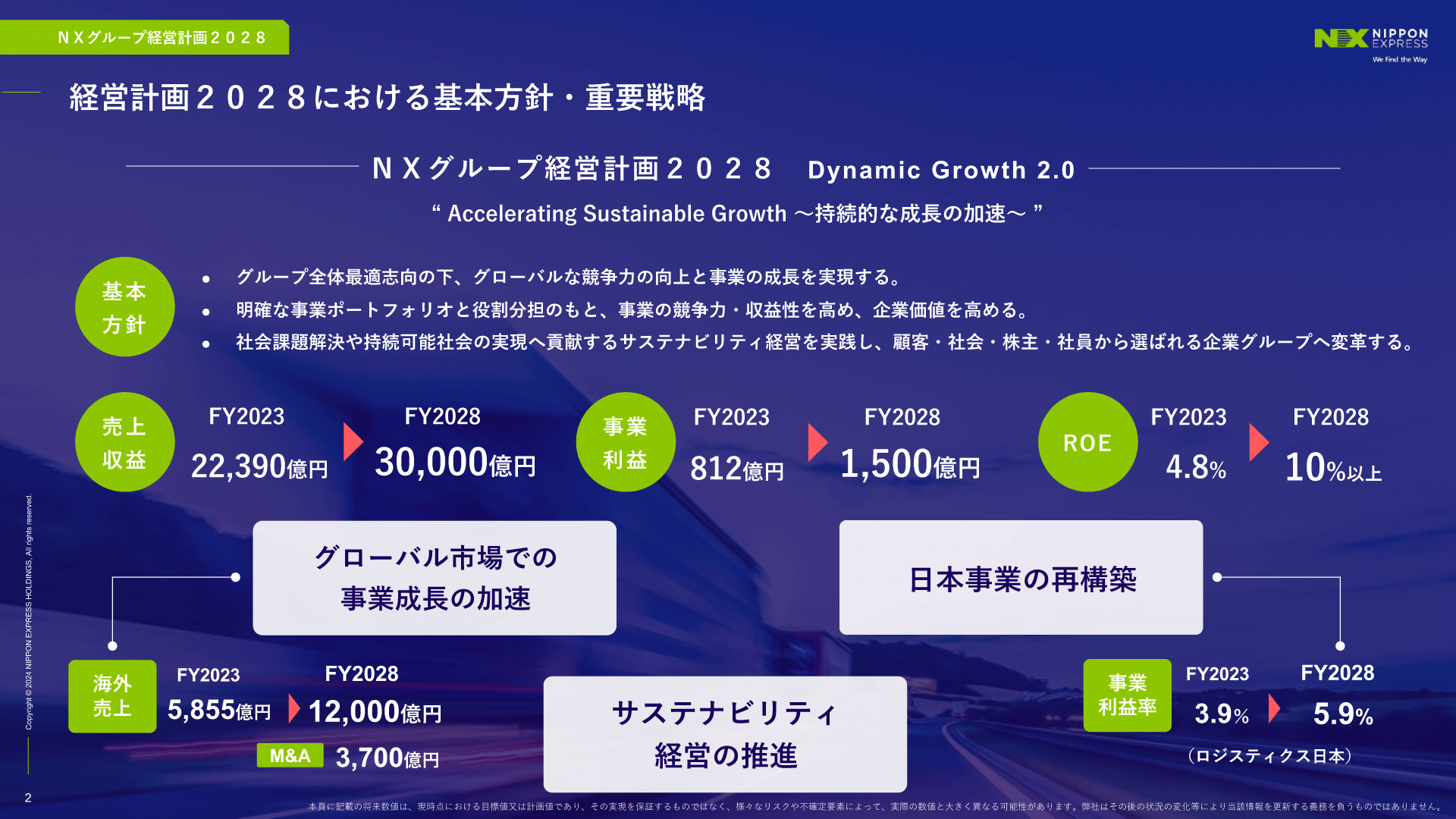

NXグループは24年度から5年間の「経営計画2028」をスタートさせているが、ここでも重要戦略として、「グローバル市場での事業成長の加速」「日本事業の再構築」「サステナビリティ経営の推進」の3つを掲げている。

出典:「NXグループ経営計画2028」

2024年度にスタートした「経営計画2028」に掲げられている重要戦略は、「グローバル市場での事業成長の加速」「日本事業の再構築」「サステナビリティ経営の推進」の3つ。グローバルを含めた事業成長とサステナビリティが密接にリンクしていることが分かる。

NXグループ担当として支援に当たっているPwCコンサルティングの森本絵美氏は、ESG経営からサステナビリティ経営への転換についてこう語る。

「『2037年ビジョン』が策定された当時の前経営計画では、ESG経営の確立が主眼に置かれていました。ESG投資という言葉があることからも分かるように、ESG経営には主に投資家や株主、金融機関の要請に応え企業価値を向上するという側面があります。これに対してサステナビリティ経営は、地域社会やサプライヤー、従業員といったより幅広いステークホルダーの要請に応え、企業価値だけでなく社会価値も両立させながら両価値の創出を図るものと認識しています。

NXグループの企業理念を拝見すると、『物流を通して社会に貢献し、豊かな未来を創る』という一節があります。『2037年ビジョン』と、そのビジョンを実現するためのサステナビリティ経営への転換は、NXグループが社会の発展をインフラとして支え、さらにこれをグローバルに拡大させていくという強い思いの上にあります。支援を行う上で、この点は常に意識するようにしています」(森本)

PwCコンサルティング合同会社

シニアマネージャー

森本 絵美

森本氏のコメントにあるNXグループの前経営計画は19年度から23年度までの5年間のもので、24年度からは新たに「2037年ビジョン」のバックキャストで策定された「経営計画2028」がスタートしている。

出典:「NXグループ経営計画2028」

2024年度からスタートした「経営計画2028」は、持続的な成長を加速する5年間に位置付けられている。海外売上高比率が40%に目標設定されていることからも、グローバルカンパニーへの成長を掲げる「2037年ビジョン」達成に向けた本気度がうかがえる。

サステナビリティ推進部設立は「経営計画2028」がスタートする2年前だが、その2年間を岸田氏は、「最初の1年間が従来の重要課題(マテリアリティ)の見直し期間、次の1年間がマテリアリティを基にした具体的な取り組みについての関係部門やグループ会社との協議期間でした」と振り返る。

もともと営業畑でキャリアを積んだ岸田氏にとって、サステナビリティ推進部の初代部長就任は意外な話であり、当初は困惑からのスタートだったという。

「営業時代もお客様にサービスを提供する上で、ESG経営の考え方には沿っていましたが、サステナビリティに関する専門的な知識はありませんでした。ましてや、ESG経営をサステナビリティ経営に大きく転換する、しかも自分がそのチャレンジを専任で担当することになるとは想像もしておらず、何から始めればいいのか、どこを目指せばいいのか、途方に暮れていたというのが正直なところでした」(岸田氏)

そんな岸田氏を支えたのが、岸田氏のサステナビリティ推進部長就任とほぼ同時期にNXグループの担当となった森本氏だ。

「支援に当たっては、奇をてらわずに王道のアプローチで支援させていただきました。NXグループは社会インフラとして世界の成長を支えるという価値を持った企業なので、新たな価値をゼロからつくるのではなく、もともとお持ちだった優れた価値を生かしながらアップデートする形のほうがふさわしいと思ったからです。

実際にご支援して思ったのは、NXグループには真面目で謙虚な社風があるということです。私たちが素晴らしい価値だと思うことも、当たり前のこととお考えの謙虚な方が多いので、私たちが背中を押すことでその価値に対するグループ内の共通理解を深め、見える化していくことを心がけました」(森本)

このアップデートという考え方は、サステナビリティ推進部の方針にも合致した。岸田氏のコメントにもあったように、同部の最初の1年間は、サステナビリティ経営に資するマテリアリティの見直しがミッションだったからだ。

「NXグループでは、サステナビリティ推進部設立の前年、21年に一度マテリアリティを策定していますが、これはあくまで日本通運としてのものです。ホールディングス制への移行を受け、グループ・グローバルで取り組めるものに整備し直す必要がありました」(岸田氏)

「マテリアリティの見直しにあたっては、NXグループと当社で最低でも週に1度のミーティングの場を設けました。その際、PwCコンサルティング側が企業価値や課題を細分化したロジックツリーを作成し、現状の把握や他社のベンチマーク、取り組みの優先順位といった点について壁打ちをしながら議論を深めていきました」(森本)

こうした見直しを経たマテリアリティは、23年に以下のような事業に関する3項目と事業基盤に関する2項目、合わせて5項目に整理された。

(NIPPON EXPRESSホールディングス 提供)

再編成されたマテリアリティは、事業に関するものが「サステナブル・ソリューションの開発・強化」「グローバル・サプライチェーンの強靭化」「気候変動への対応強化」の3つ、事業基盤に関するものが「イノベーションを生む人財力の向上」「人権の尊重と責任ある企業活動の実現」の2つ。合計5つとなった。

「見直し前のマテリアリティはDX推進を含む6項目でしたが、今後はDXをマテリアリティを推進するエンジンとして位置付けたため、各マテリアリティに組み込む形として5項目に整理しました」(岸田氏)

グループ・グローバルとして2037年ビジョンを掲げるNXグループにとって大きなポイントとなるのが、「グローバル・サプライチェーンの強靭化」だ。

「グローバル・サプライチェーンの強靭化は、社内のコンプライアンス・リスク統括部やDX推進部との協業で進めています。力点を置いているのは、感染症やサイバーテロといったリスク発生時でもお客様のサプライチェーンを途切れさせないことと、DXを活用した倉庫の自動化や無人運転などを通じた生産性の向上です。サステナビリティ推進部だけでは手が届かないところもあるので、分科会という形でお互いにガバナンスを掛け合いながら、グループ・グローバルのサステナビリティ経営に資する知見を結集しています」(岸田氏)

また、経営基盤に関する「イノベーションを生む人財力の向上」「人権の尊重と責任ある企業活動の実現」の2項目についても、サステナビリティ経営に資する内容となっている。

「人財力の向上では、人財戦略統括部やその下部組織のダイバーシティ推進室との協業で、エンゲージメント調査、ウェルビーイングの充実、さん付けの推進による社内コミュニケーションの円滑化などを図っています。人権尊重については、社会の要請が急速に強まるとともにビジネス上の重要性が増したテーマであり、マテリアリティとして必要な課題でした。自社で取り組むのはもちろん、物流企業として社内のみならずサプライチェーン全体の人権もスコープとして取り組んでいます」(岸田氏)

22年のサステナビリティ推進部立ち上げ、23年のマテリアリティ見直し、24年度からの「経営計画2028」スタートというステップを経た、NXグループのSXの現在地とは――。岸田氏は、「まだ始まったばかり」と話す。

「会社としてサステナビリティをあらゆる事業の土台に置くという考え方は浸透しつつありますが、進捗としてはまだスタートラインに立ったところ。サステナビリティ=CO2削減、といった狭いイメージが社内に根強く残っているのも事実です。今後は『社会インフラを支える当社の事業を発展させることがサステナビリティにつながる』という点を、グループに向けて強く発信していくつもりです。

グローバルに関しては、これまで743拠点を展開していますが、今後はM&AやPMIも含めさらに拡大し、創立100周年に向けて海外市場での競争力を高める必要があります。グローバルな知見が豊富なPwCコンサルティングには、この点でサポートを期待しています。

また、サステナビリティは挑戦するだけでなく、実際に成果を上げて目標を達成してこそ意味があります。PwCコンサルティングにも協力いただきながら、グループ各社の挑戦を支援していきたいと思います」(岸田氏)

「サステナビリティは新しい取り組みなので、グループ全体で腑に落ちるには少し時間がかかります。ただ、先ほども触れたように、NXグループには真面目で謙虚な方が多いので、私たちの提案を真摯に受け止めていただいていますし、疑問点があれば質問を投げかけてもいただけます。

長期的なビジョンも頭に入れながら、各自が自分事として足元の業務で小さな成功体験を重ね、グループ内で共有していけば、サステナビリティの文化が根付いていくのではないかと思います。

また、今後は、国内だけでなく、海外グループ会社に対する支援が必要になることも承知しているので、PwCコンサルティングのグローバルネットワークを最大限に生かしたご支援を提供していきたいと考えています」(森本)

最後に、これまでの取り組みを通じて得た、SXを推進するためのポイントを聞いた。

「サステナビリティという言葉は、社会を取り巻く環境が不透明になっていく中で、自社がどうありたいか、どうすれば選ばれ続けるかという問いに向き合い、持続可能な未来を考え直すキーワードだと思っています。

持続するとは、すなわち未来を信じ、変化を恐れず、次の世代へと橋渡しをすることです。個社の垣根を越えた業界での協創やステークホルダーとの関わりの中で目指す全体最適を大切にしながら、みんなで新しい未来をつくっていければと考えています」(岸田氏)

森本氏は、岸田氏のこの意見に賛同を示し、それを実現するポイントとして企業理念を挙げて対話を締めくくった。

「各企業にとって企業理念とは、基本的な方針を明文化し、事業を通して実現したい未来を示すものです。企業価値と社会価値をバランスよく両立させながら、どのような世界を描くのか、信念を持って語り合っていくことがSXに取り組む上でのあるべき姿だと考えています」(森本)

(左から)森本 絵美、岸田 博子 氏

森本 絵美

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}