{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

全国各地域で日々の暮らしを支える小売業。ECが定着しているとはいえ、ショッピングモールには多くの人が集まり、地域コミュニティとして大きな役割を果たしている。こうした小売事業を展開する商業ディベロッパーにとって、サステナビリティはどのように位置づけられているのだろうか?

「真の“SX”に挑む企業たち ~Striving for a sustainable future~」特設サイトでは、真のサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の実現に挑む企業と、それらの企業を支援するPwC Japanグループとの対話を通して、SXを実現する上でのチャレンジや、その乗り越え方、SXに向けた取り組みのあるべき姿を探る。今回は、PwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)が、国内外でショッピングモール事業を展開するイオンモール株式会社と対話を行った。

(左から)屋敷 信彦、大野 惠司 氏

※本稿は日経ビジネス電子版に2025年2月に掲載された記事を転載したものです。

※法人名、役職などは掲載当時のものです。

経営においてこれまでは売り上げや利益といった財務指標が重要視されてきたが、近年企業のサステナビリティへの取り組みなどをはじめとする非財務の情報も経営の成績表に加わってきた。さらに消費者の側も、地域課題の解決を目指すサービスや環境に配慮した製品を選ぶ傾向があり、そうした声にいかに応えていくか、サステナビリティ経営をどのように実現するかが企業の持続的成長のカギを握っていると言えよう。

サステナビリティ経営戦略として非財務指標を活用しているのが、イオンモールだ。2024年5月に代表取締役社長に就任した大野惠司氏は、非財務指標を重視する意図についてこのように説明する。

「当社は、お客さま一人ひとりのライフステージに合わせて、暮らしの未来をデザインするとともに、地域や社会の課題解決を通して持続可能な地域の未来づくりに貢献する企業でありたいと考えています。24年9月現在、当社が運営する施設は国内だけでも164店舗を数えます。これは、それだけ地域との接点が多いということに他なりません。モールビジネスを展開する以上、利益を上げる必要はありますが、同時に地域の一員としてお客さまに愛されることこそサステナビリティ経営につながるという考えから、非財務指標に着目しました」(大野氏)

イオンモール株式会社

代表取締役社長

大野 惠司 氏

同社は、2030年に向け「イオンモールは、地域共創業へ。」との長期ビジョンを策定している。この「地域共創業」こそ、大野氏が語った思いを端的に表すものだ。

「私たちは単にモノを売るための施設を開発し、運営するだけの商業ディベロッパーではなく、地域に根差し、出店企業さまと一緒にビジネスをつくり上げるとともに、地域の方々にも喜んでいただき、地域社会と一緒に成長していくLife Design Developerという考えから『地域共創業』というキーワードを生み出しました」(大野氏)

しかし、非財務指標の活用と一口に言っても、これは容易なことではない。そもそも非財務の取り組みは、定量化のハードルが高い。また、地域の課題はモールごとに異なるため、どのような取り組みが財務的な効果と関連するのかも見えにくい。

「そこで、各モールが実施している課題解決や地域貢献の取り組みが財務面にどう関連するのか、そして将来的な事業の持続性にどう寄与するのかを可視化することで、当社の取り組みについてより説得力を持って説明ができると考えました」(大野氏)

非財務指標の策定と財務とのつながりの可視化という困難なプロジェクトに挑むに当たって、イオンモールがパートナーに選んだのがPwCコンサルティングだ。同社上席執行役員で、パートナーとしてもSXを通じた社会的インパクトの創出に取り組む屋敷信彦氏は、イオンモールの意向をどう受け止めたのだろうか。

「非財務の取り組みがどのように財務につながるかについては、多くの企業が関心をお持ちです。当社では5年以上前から研究開発を行っている非財務情報の将来財務への循環構造を検証するインパクト可視化サービス『Sustainability Value Visualizer(SVV)』を、今回の非財務指標の可視化プロジェクトでも提案しました」(屋敷)

PwCコンサルティング合同会社

上席執行役員 パートナー

屋敷 信彦

本プロジェクトで、イオンモール側は社長直轄の戦略ユニットである地域サステナビリティ推進室が主導役を担った。大野氏はその意図について、「全社統一の評価軸として非財務指標を策定したかったので、部署横断的に取り組めるよう直轄組織としました」と語る。

さらに、プロジェクトにはPwCコンサルティングに加えて、PwCサステナビリティ合同会社も参加。イオンモール側も本部や現場の声を聞くべく、週次ペースでディスカッションを重ねていった。

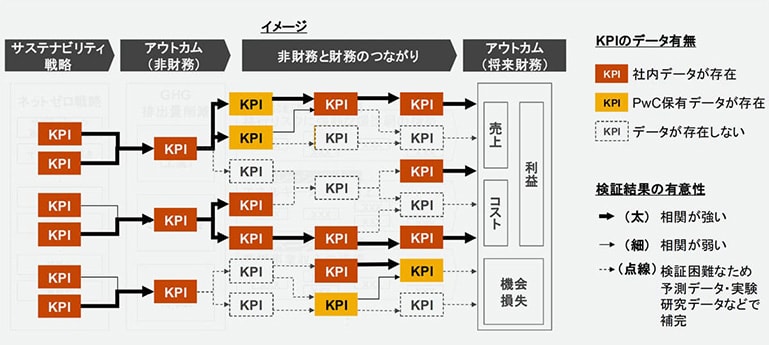

活用したのは前述の「SVV」によるインパクトパス分析だ。これによって非財務資本が未来の財務資本にどう結びつくのか、因果の連鎖を可視化し、KPIリストとして非財務指標が示される。地域課題は店舗ごとに異なるため、KPIは膨大な数に上ったというが、大野氏によると、どの非財務指標KPIを採用して取り組みに反映させるかについては各モールに選んでもらうことにしているという。

インパクトパスの仮説検証結果イメージ。サステナビリティ戦略に基づき、各KPIの相関関係を分析し、非財務から将来財務につながる活動になっているかどうかを検証できる。社内データでKPIが測定できない場合は、PwC Japanグループが10年以上にわたって蓄積したデータを活用する

「全体設計はPwCコンサルティングにご支援いただきましたが、地域の課題はそれぞれのモールが一番把握していますので、本部が一括で指示するのではなく、一定の自由度を持たせています。そうすることで施策に“魂”も入りますし、継続的な取り組みにもなると考えるからです」(大野氏)

屋敷氏によると、非財務の取り組みと財務的効果を可視化したこのプロジェクトを円滑に進めるにあたり、重要ないくつかのポイントがあったという。次ページで引き続き、そのポイントを探っていく。

イオンモールの非財務指標の策定と財務との結びつきを可視化するプロジェクトがスムーズに進んだ1つ目のポイントは、すでにイオンモール内でサステナビリティにつながるような全社的な意識の醸成が進んでいたことだ。

「20年には若手社員が参画するマテリアリティ策定プロジェクト、翌21年にはstudio LIFE DESIGNという変革推進プロジェクトを立ち上げ、これが2030年ビジョンにつながっていきました。22年からはハートフル・サステナブル企画と称して、各モールが地域ごとの課題を掘り起こし、解決に向けた取り組みを企画・実施。24年には地域共創の取り組みをボトムアップで体系的に整理し、マテリアリティの再特定を行っています。サステナビリティに抵抗感なく取り組めているのは、このような素地があったことも要因だと思います」(大野氏)

イオンモールでは20年のマテリアリティ策定以降、サステナビリティに資する取り組みを継続している。これにより全社的な意識の醸成が進み、非財務指標の策定や財務とのつながりの可視化プロジェクトへと続いている

屋敷氏も「プロジェクトを通して、イオンモールの様々なポジションの方と議論させていただきましたが、どなたと話しても『地域や社会を良くしていく』ことがイオンモールにとっての成長にもつながるのだという意識が共通しており、どうすればもっと良くなるかといった前向きな意見が多かったのが印象的でした」と証言する。

2つ目のポイントは、以前からの関係構築だ。

PwCコンサルティングはイオングループのグリーン戦略を支援してきたことで、グループの概要や方向性の理解を深めていた。

「イオングループの中でも、イオンモールはとくにサステナビリティへの取り組みが熱心だったので、今回のプロジェクトを通じ、サステナビリティへの取り組みと企業経営とのつながりをより明らかに説明ができるようになったと思います。

とくに、非財務のような、部署横断で全社的に取り組まれている内容に関する検討では、様々な部署の方と何度もディスカッションを重ねながらお互いの理解度を深めていくアプローチを取ります。これは、例えばサステナビリティに関係する部署のみがトップダウンで指標や戦略を策定しても、実効性のないものになってしまい、現場での活用が難しくなると考えるためです。目に見えにくい『非財務』だからこそ、なるべく多くの方の意見を取り入れながら腹落ち感を醸成していくことが重要です。

イオンモールとは数年間にわたり、そうした密なコミュニケーションを取らせていただいたことで、イオンモールの至る所で行われている取り組み、現場のメンバーの思い、経営層の意思などを理解しながらプロジェクトを進めることができました。こういったアプローチを取らせていただいたことも、関係性構築に寄与していると考えています」(屋敷)

非財務と財務の結びつきを可視化する今回のプロジェクトは、実際に各モールで取り組んでいるスタッフの背中を押す役割も果たしている。

「それぞれのモールにおいては、日々行うべき業務がありますし、短期的な売上目標にも目を配る必要がある中で、こうした非財務の取り組みは負担になりかねません。けれども、非財務指標として可視化されることで意義の理解にもつながりましたし、イオンモールが地域になくてはならない存在だというやりがいにもなっていると感じます。

前述の通り、モールの取り組みが地域ごとに違うため、今後はDXを活用して一元管理できる仕組みを作りたいと考えています。また、非財務の取り組みの業績が現時点で人事評価として数値化できていないので、社員のモチベーションを高めるためにも整備したいと思います」(大野氏)

「非財務の取り組みは、将来財務につながるものとして位置づけているので、ボランティア活動とは異なります。各自の行動がどの程度の財務業績につながったのかをマネジメントが評価できるよう、ご支援できればと思います」(屋敷)

大野氏と屋敷氏の言葉からも分かるように、非財務指標を策定したことがゴールではない。イオンモールのサステナビリティ経営の取り組みは、「地域共創業へ。」の長期ビジョンで目安とされた30年以降も続いていく。同社はこの可視化プロジェクトの先に何を見据えているのか。

「最終的には、財務か非財務かを意識しなくても、自然と非財務の活動に取り組めている状況を目指したい。そのためにも中長期的な目線で成長を描く経営戦略と、実際に実行に移していく現場の動きが一体になることが理想です。また、イオングループ全体へと視点を広げると、金融や保険、アミューズメントなど、様々な連携でもっと地域に貢献できると考えています。さらに、イオンモールは海外にも展開していますが、地域や社会の抱える課題は、環境問題や食料不足など、日本以上に身近で深刻です。国内での取り組みを海外へと広げていくにあたっては、PwCコンサルティングのグローバルな知見でのご支援を期待しています」(大野氏)

「成果として捉えにくい非財務の取り組みを可視化し、非財務と財務のつながりを1本のストーリーとして語れるようになると、社員の行動変容は自然と促されます。地域に密着したモール運営をサステナビリティ戦略に結びつけたイオンモールの事例は、SX推進の大きなヒントになるのではないでしょうか」(屋敷)

(左から)屋敷 信彦、大野 惠司 氏

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}