{{item.title}}

{{item.text}}

Download PDF - {{item.damSize}}

{{item.text}}

2024-07-30

マーケティングの世界的な権威であり、“マーケティングの父”とも称されるノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院教授のフィリップ・コトラー氏。黎明期から今日まで半世紀を超えるマーケティングの発展史を振り返りつつ、知の統合によってもたらされるマーケティングと企業経営の革新を展望する。

(本稿は、ダイヤモンド社が主催したオンラインセミナー「持続的な成長を実現する企業戦略」から、コトラー氏によるセッション「過去50年のマーケティングはいかに発展してきたか」の内容を抜粋したものである。なお、同セッションの司会進行は、PwCコンサルティング PwC Intelligence シニアエコノミストの伊藤篤氏が務めた)

私は50年以上にわたり、マーケティングの研究に携わっています。1967年に初版を出版した著書『マーケティング・マネジメント』は、いまや16版までになっています。改訂を重ねるごとに、その時点での変更点を加筆しています。マーケティングはたえず変化しているからです。

1960年に提唱されたのが、非常にシンプルなマーケティングの「4P」でした。製品(プロダクト)、価格(プライス)、流通(プレイス)、販促(プロモーション)の頭文字を取ったもので、企業がマーケティングをするうえで操作できる4つの要素を定義しました。この要素の組み合わせをマーケティングミックスといいます。

実際にはほかの要素もあるため、私は7つの要素を提唱しました。製品、価格は同じですが、販促はコミュニケーションに、流通はプレイスからディストリビューションに変更しました。ここで気づいてほしいのは、製品とサービスを分けたことです。この2つは別物だからです。新たな要素としてブランドとインセンティブ(割引やクーポンなど購買誘因要素)を加えました。

出所:フィリップ・コトラー氏(©Philip Kotler)

1960年代のマーケティングは、数字よりもアイデアが重要視されていました。そのため、最初の著書を出した時、私は売れるかどうかまったくわかりませんでした。私はMIT(マサチューセッツ工科大学)で、ポール・サミュエルソン教授(ノーベル経済学賞受賞者)に師事した経済学者ですので、『マーケティング・マネジメント』には、経済学的思考に加えて、社会科学や人類学、行動科学の要素を盛り込みました。組織論や定量分析についても述べています。

結果的にこの本は多くの方々から評価されましたが、自分ではその理由がわかっていませんでした。読者からは、「マーケティングはアートでもあり、科学でもあることがわかり、より肯定的に捉えられるようになった」「この本のおかげで、学生や友人そして世間に認められた」といったコメントが寄せられました。

私はいま、この本の第17版を執筆中です。時々、企業のCEOに昔の本へのサインを求められます。以前、初版本を持ってこられた方がいましたが、私は「サインはしますが、この本は参考にしないでください」と伝えました。1960年代と2024年のマーケティングはまったく違うからです。

では、先に進みましょう。

1969年にマーケティング分野で新しいムーブメントがありました。マーケティングを企業だけでなく、すべての組織や人々に広げようという動きです。教会もマーケティングの力で人々を集めたいですし、大学も優秀な学生を集めるためにブランディングとマーケティングが必要です。地方自治体も変革に対し市民の承諾を得る必要があります。

マーケティングはすべての組織で行われるものです。私と友人のシドニー・レビー(『Broadening the Concept of Marketing』の共著者)がそう唱えた当初、人々から反論を受けました。マーケティングは企業だけが行うもの、と言われたのです。しかし、いまやすべての組織、そして個人でさえもブランディングやマーケティングを行っています。

私たちがマーケティングを大局的に見るようになったのは、技術進歩の影響があります。紙媒体の広告は昔からありました。その後、ラジオやテレビが登場し、さらにはコンピュータとインターネットが発達しました。デジタル革命が到来し、インターネットやSNSがマーケティングツールとなりました。eコマースの登場によって、人々は店舗に行かなくても商品を購入できるようになりました。

テクノロジーの発達によって、消費者も企業も賢くなりました。近年の消費者はスマートフォンを持っており、これは高性能のコンピュータを持ち歩いているのと同じです。あらゆる情報源にアクセスして商品について尋ねたり、特徴や価格、競合製品を調べたりできます。

ある商品を購入しようと消費者が店を訪れた際、価格が500ドルだったとしましょう。消費者はこう言うでしょう。「同じ商品をもっと安く売っている店があるはずだ」と。そして同じ商品が450ドルで売られていることを、店員に示します。店員は価格を下げずに販売機会を逃すか、450ドルに値下げするか、決断を迫られます。値下げしなければ、ネガティブな情報を拡散されるかもしれません。消費者は大きな力を得たのです。

次は企業の側を見てみましょう。マーケターは従来よりも、消費者や競合他社、チャネルについて多くの情報を得られます。集めたデータをコンピュータに取り込み、重回帰分析やクラスター分析を使い、さらには機械学習を組み合わせて消費者の行動をより深く理解できます。

マーケティング作業を自動化するマーケティングオートメーションが進み、スピードが向上しました。観察したい主要な測定値をPC画面で見て、自分たちが目標に対してどの程度近づいているか確認したり、マーケティングミックスを変更した際に起こる変化を予測したりすることもできます。

『マーケティング・マネジメント』の第16版では、現代マーケティングの特徴を紹介しています。ここでは詳しく述べませんが、ポイントは次の7つです。

私は新しい本を書き上げました。2024年半ばに出版される予定です。その本の各章で以下の8つのツールを紹介しています。

いずれもマーケティングや営業部門の社員が知っておくべきツールです。一部だけ簡単に触れると、汎用型AIとは文章を書いたり、画像を作成したりと複数のタスクをこなすAIです。いわゆる生成AIとしてよく知られています。

たとえば、汎用型AIに対して「現在米国が直面している経済の4つの問題について、小論文を書いてください」と投げかけます。すると、あっという間に論文を仕上げます。あなた自身が内容を確認し、手直しする必要がありますが、叩き台としては十分です。

広告も作成してくれます。自分がつくった靴を売りたいとします。赤と青の2色のレザーが使われていて、靴底は赤です。その靴が「雲の上を動いている絵を描いて」と指示すれば、あとはAIが広告を作成してくれるのです。

こういった新しいツールを使いこなすには、新たなスキルセットを身につけなくてはなりません。そして、マーケティングミックスの新しいアイデアに精通することが求められます。

マーケティングには多くのセオリーがあります。アウェアネス(認知)、アクセシビリティ(利用・入手のしやすさ)、アクセプタビリティ(受け入れやすさ)、アフォーダビリティ(購入しやすい価格)の4つの視点で分析する「4A」、市場において独自のポジションを築くための「STP」(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)などです。

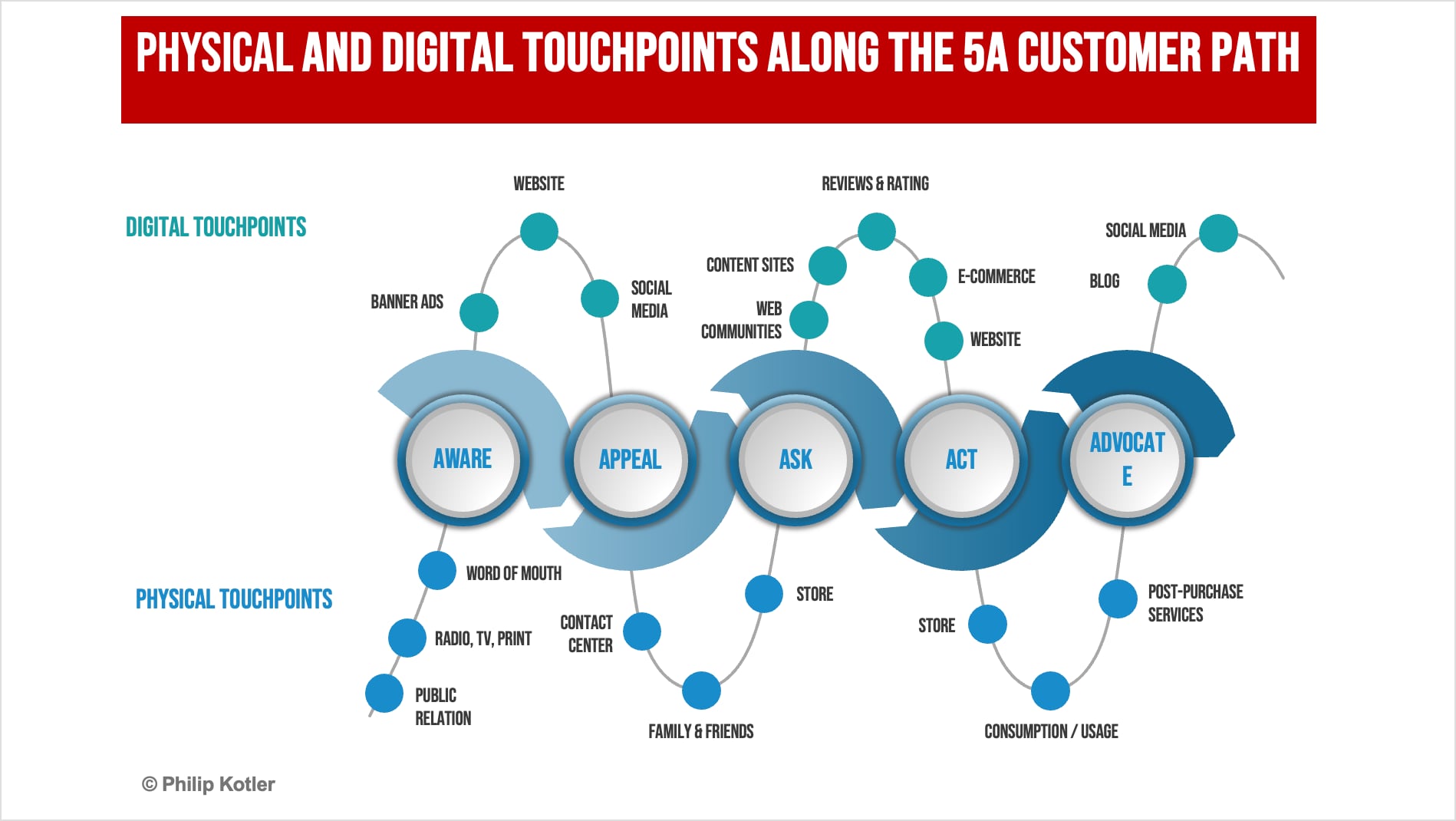

見込み客から、製品やサービスを繰り返し購入してくれるロイヤル顧客になるプロセスを表したものに「5A」があります。アウェア(認知)、アピール(訴求)、アスク(問いかけ)、アクト(行動)、アドボケート(支持)の5つのAです。まずは見込み客に認知させることが必要です。次に見込み客が製品に惹きつけられるようにアピールします。見込み客が何か質問をしてきたら適切に答えましょう。答えに納得すると見込み客は行動を起こし、一度製品を購入するでしょう。製品に満足すると顧客は購入を繰り返します。そしてロイヤル顧客となり、他者へも推奨してくれるようになります。

フィジカルとデジタルの顧客接点を組み合わせた5Aのプロセスを示したのが、下の図です。

出所:フィリップ・コトラー氏(©Philip Kotler)

5つのAは、それぞれが相互関係にあります。まずは新製品について発表するパブリックリレーションのアプローチから始めます。それを視聴した人がクチコミでほかの人に伝えてくれることを期待します。次にバナー広告を出します。さらにウェブサイトを作成し、製品情報を見られるようにします。そしてSNSを利用して、新製品を宣伝します。コンタクトセンターの存在も伝えます。そして、見込み客本人だけではなく、家族や友人、その人が利用している店舗にもアプローチします。ウェブコミュニティを始めてもいいでしょう。

このようにフィジカルとデジタル、両方のタッチポイントで見込み客をロイヤル顧客へと育てていきます。それが、企業がたどるジャーニーです。5つのAの周囲にあるタッチポイントは、ポジティブな真実の瞬間(Moment of Truth)か、顧客を失うマイナスの経験のいずれかです。

企業にとって必要なのは、3つの強力なマネジメントを担う人材です。顧客を熟知している「顧客マネジメント」人材、すべての製品やサービスを把握している「製品マネジメント」人材、そして世界中、あるいは事業展開している地域において「ブランドマネジメント」を担う人材です。

これらの人材を束ねるのがCMO(最高マーケティング責任者)です。CMOは次のことに長けている必要があります。成長への信念、データアナリティクス、パーソナライゼーションや最適化などです。

多くのCEOはマーケティングについて、深く学んでいません。それでも、CMOを選び、任命しなくてはならないので、その際は、ROMI(マーケティング投資収益率)を最大化できる人を選ぶことです。

最後に一言。5年後、あなたがいまと同じビジネスをしているようなら、あなたは廃業することになるでしょう。ビジネスも顧客も流通チャネルも変化するからです。

* * *

フィリップ・コトラー氏による講演終了後、司会進行を務めたPwCコンサルティングの伊藤篤氏との間で質疑応答が行われた。その内容の一部を紹介する。

伊藤:最初の著書『マーケティング・マネジメント』に、経済学や人類学、行動科学などの知見を盛り込まれたとのことでしたが、テクノロジーと同じように学問も常に進化しています。これからのマーケティングは、異なる分野の知の統合を進めていくべきだとお考えになりますか。

コトラー:ええ、そう思います。2023年に出版された私の著作『Entrepreneurial Marketing』(共著、未訳)では、オムニハウスモデル(Omnihouse Model)について述べています。オムニハウスとは、複数の要素を組み合わせた組織のことです。企業が競争力と適応力を発揮するには、マーケティングとファイナンス、創造性と生産性、起業家精神と専門性など異質な概念や知を融合させていかなければなりません。

伊藤:最後に、日本の経営者やビジネスパーソンに向けて、メッセージをお願いできますか。

コトラー:私は日本を何度も訪れています。一時期、米国は日本が世界中の市場を席巻するのではないかと心配していました。車や電気製品などあらゆる分野で優位に立っていましたからね。最近は、創造性がやや低迷しているようです。

私はいろいろな国を訪れて、マーケティングに関する新たな知見を得てきました。アジア諸国で講演する中で、中国や韓国、ベトナムなど各国から学んだことを近々、本にする予定です。

日本の方々も他国から学び、視野を広げ、目標を新たにし、競争力をつけてください。日本が再び、アジアのマーケティングのリーダーになることを期待しています。

フィリップ・コトラー

ノースウェスタン大学 ケロッグ経営大学院 教授

1931年生まれ。シカゴ大学で経済学修士号、マサチューセッツ工科大学(MIT)で経済学博士号を取得した後、ハーバード大学で数学、シカゴ大学で行動科学を研究。シカゴ大学でミルトン・フリードマン、MITではポール・サミュエルソンとロバート・ソローという、3人のノーベル経済学賞受賞者に師事した。『ハーバード・ビジネス・レビュー』『MITスローン・マネジメント・レビュー』などの学術誌に100を超える論文を寄稿し、『ジャーナル・オブ・マーケティング』誌の年間最優秀論文に贈られる「アルファ・カッパ・サイ財団賞」を3度受賞。世界中の企業でコンサルティング活動を行っている。著書に『資本主義に希望はある』(ダイヤモンド社)などがある。

伊藤 篤

PwCコンサルティング PwC Intelligence シニアエコノミスト

PwCコンサルティングのシンクタンク部門であるPwC Intelligenceにおける日本経済担当のエコノミスト。日本経済を中心に、世界経済を含むマクロ経済、財政金融政策を調査・分析している。

※当記事は、2024年6月14日にDIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュータイアップ広告として公開した記事を同社の許諾を得て転載しています。