{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

世界は「高齢社会の到来による職業キャリアの延伸」「第4次産業革命への対応」「多様な人材の活用」といった3つのメガトレンドに直面しています。この動向は、これまで企業が労働者のキャリア形成に責任を負い、組織主導で能力開発の機会を提供してきた状況に変化をもたらそうとしています。すなわち、労働者は自らのエンプロイヤビリティ(employability:雇用される能力、労働市場における実践的な就業能力)を高め、自身のキャリアゴールを設定した上で、その実現に向けて、能力・スキルを習得する、そして企業などはその支援を行う、という能力開発形態への変化です。

その中で、PwC Japanグループは、社会経済の変化スピードが高まり、不確実性が高まる時代において、企業が人材の育成をどのように図っていくべきか(支援すべきか)という問題意識を持ち、その方策を模索するための調査「1対N時代の到来に向けたわが国の人材育成の在り方」(2020年11月10日発表)を実施しました。

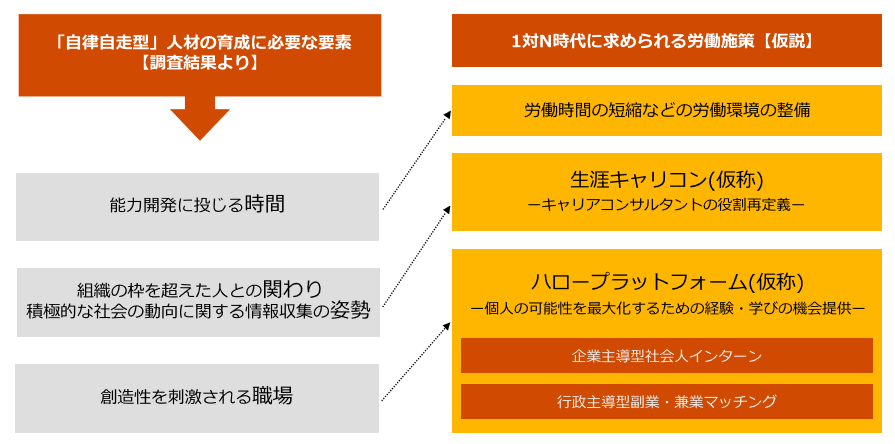

本調査では、不確実性の高い1対N時代に対応し得る「自律自走型」の人材について、その要因を抽出し、その他のタイプの人材(特に、「組織従事型」)との差異を明らかにしました。そして、「自律自走型」人材の育成には、以下の3つの要素が必要だということも分かりました。

① 能力開発に投じる十分な時間

② 創造性を刺激される職場

③ 組織の枠を超えた人と関わり、積極的に社会の動向に関する情報を収集する姿勢

これらの調査結果を踏まえて、このたび、労働者が「自律自走型」の人材としてエンプロイヤビリティを習得するための新たな仕組みについて政策提言を発表(2021年1月29日)しました。

不確実性の高い1対N時代の到来に向けて、労働者が自らキャリアの展望を持ち、ジョブ・クラフティングのある「自律自走型」人材へと変容するためには、そのゴール設定を支援することや、社会動向に係る情報をタイムリーに収集でき、かつ自身のキャリア実現に必要なスキルや能力を習得できる「場」を提供することが必要です。

そこで、PwC Japanグループは、具体的な施策として、労働者のキャリアゴール実現を企業に依存しない形で生涯にわたりサポートする「生涯キャリアコンサルタント(生涯キャリコン)」(仮称)、企業の枠を超えて創造性が刺激される「場」を提供する「ハロープラットフォーム」(仮称)を提案しました。

各施策(案)は、以下の報告書に詳細を掲載しています。ぜひご覧ください。

本稿では、「自律自走型」人材の育成につながる、組織の枠を超えた人と関わり、豊かな創造性を培うための場の形成について、PwC Japanグループが支援する官公庁事業を事例としてご紹介します。ここでご紹介する事業は、必ずしも今回提言したSociety 5.0社会に向けた「自律自走型」の人材育成を目的としたものではなく、調査・実証段階であるため今後の継続した取り組みが約束されたものではありませんが、今回の提言の実現には、これらの事業の発展やこれら事業によって得られた知見・ノウハウの活用が有効と考えます。

「1対N」時代における個人のキャリア形成への動きが広がる中、企業戦略としても、新規事業創造などの「イノベーション戦略の強化」や「地域課題の解決」に対応するための取り組みが始まっています。具体的には、従業員を自社が属するセクター(大企業)から、異なるセクター(スタートアップやNPO、地域企業など)への「越境」を体験させることで、従業員個人の内面の多様性を培うものです。

例えば、現在、PwC Japanグループでは経済産業省の「大企業人材等新規事業創造支援事業費補助金(2020年4月~2021年3月)」を活用し、大企業人材の「越境」を支援しています。同事業は、「イノベーション創出は多様性から成る」という観点から、大企業が人材を企業外に越境させ、「〇〇社の私」ではなく「私」個人として内省をする時間・場所を設けること、これを通じて描いた「私として実現したい価値(社会課題解決など)」を、企業を超えた共創活動(オープンイノベーション)を通じて実現していく環境の整備を目指しています。現在、大企業の経営企画担当役員や人材開発部門長らが集い、自社として既存事業の枠を超えた新規事業開発を行うために、どの程度の割合の社員を外に「開く」べきか、という点を議論するなど、越境を起点とした事業創造を推進する「コミュニティ」の形成を進めています。

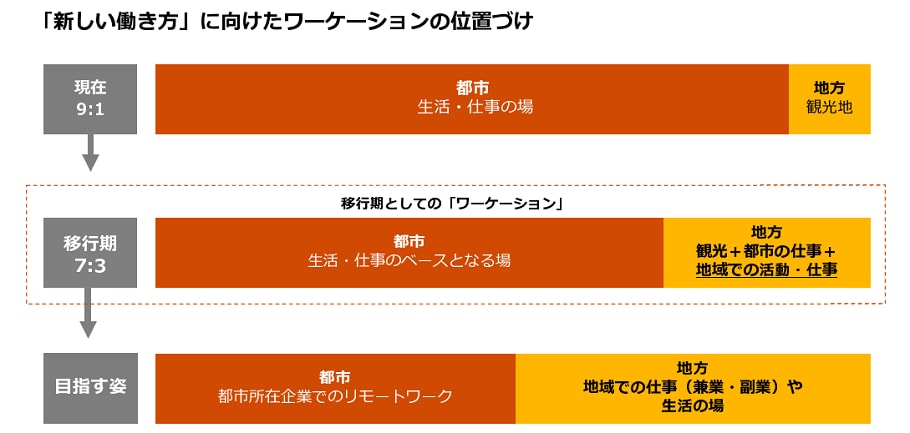

また、「地域課題の解決」に対応すべく、都市圏の大企業におけるリモートワークの加速といった環境変化を受けて、「地域」において1対N時代の働き方・暮らし方を実証する活動も推進しています。

PwC Japanグループが今治市から委託を受けて実施している「いまばりワーケーション推進事業(2020年9月~2021年2月)」では、「地域に暮らしながら、都市で働く」「都市で暮らしながら、地域の課題解決に資する副業で働く」といった働き方を見据え、その第一歩として、「ワーケーション(ワーク+バケーション)」を起点に、地域における仕事の体験などを提供し、都市と地域の共創(オープンイノベーション)を加速させる事業を推進しています。

同事業では、大企業で働く複数のメンバーが1週間程度「所属企業のリモートワーク」を行いながら、うち2~3日程度の時間を使い、地域課題解決に向けて地域事業者との共創を行う予定です。自らの強みを生かした「プロボノ型」での副業体験などを通じて地場の事業者と強いつながりを形成し、この中で都市・地方の「1対N」の働き方の可能性を参加者自身が検証することや、都市圏企業が地域に寄与するという、法人としての「1対N」の価値創造の入口となることを期待しています。

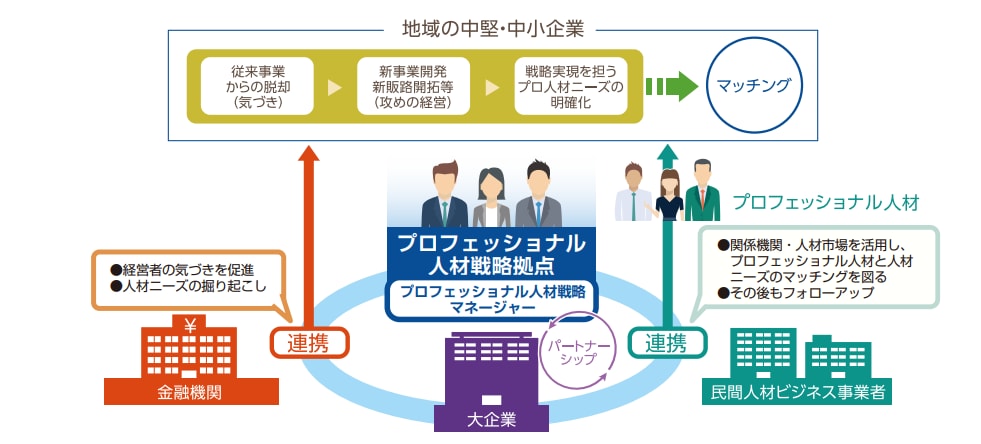

1対N時代に対応し得る人材の育成には、キャリア展望の明確化、その実現に資するスキル・能力開発を社内に限定せず、幅広く能力開発できる「場」が必要です。その事例の一つとして、内閣府の「プロフェッショナル人材事業」をご紹介します。

この事業は、地域企業に「攻めの経営」への転換を促すと同時に、それを実践するプロフェッショナル人材(プロ人材)のニーズを掘り起こし、人材ビジネス事業者などに取り次ぐことで、地域経済を活性化させ、「ひと」と「しごと」の好循環を、生み出すことを目的としています。

ここで言うプロ人材とは、新たな商品・サービスの開発、その販路開拓、生産性向上などの取り組みを通じて、経営者の右腕として、企業の成長戦略(=攻めの経営)を具現化していく人材を指します。東京都、沖縄県を除く全国45道府県の各地域に設置されたプロ拠点を軸に、所管地域において潜在成長力の高い中堅・中小企業の経営者と信頼関係を構築。経営課題の抽出から、プロ人材のニーズ掘り起しを行ったうえで、民間人材ビジネス事業者などと連携し、人材マッチングを行うものです。「ビジネスマッチング」とは異なり、ハイクラス層の人材マッチングに特化した事業となります。

「プロフェッショナル人材事業」概要

当該事業の取り組みの一つに、都市部大企業から地域企業へ人材交流を促す「大企業連携」があります。この取り組みは、各地域で高まるプロ人材ニーズに対応するため、出向・研修、副業・兼業などの多様な勤務形態に基づき、民間人材ビジネス事業者を介在させず、首都圏大企業と地域企業を、直接つなぎ、人材交流を促すものです。民間人材ビジネス事業者が介在しないため、紹介手数料がかからないなど、地域企業にとってメリットがある取り組みとなります。

多くの大企業で終身雇用の見直しが進む中、大企業人材の活躍する場が大きく変わることも考えられます。これまでの「セカンドキャリア支援」に加え、社外留職制度、社外兼業、副業・兼業制度といった「社外での活躍機会の提供」も増えてきました。また、首都圏に本社を置く大企業の中には、「生涯キャリコン」や「ハロープラットフォーム」に類似する独自の取り組みを行う動きも見られ、1対N時代を見越した新たな人材エコシステムが進むことが予想されます。

本稿でご紹介した事業に留まらず、PwCでは、本提言および政府方針に基づき、官公庁・アカデミアなどとの連携を通じて、1対N時代における「自律自走型」の人材の育成・確保に向けた幅広い取り組みに参画・支援することで、わが国の全ての労働者が、円滑に次代に移行する一助となることを目指します。

{{item.text}}

{{item.text}}