{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

在宅勤務(リモートワーク)をはじめとする新しい働き方やデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上で、課題となるのがITセキュリティです。この対策として、企業や組織の「ゼロトラスト・アーキテクチャ」の有効性を評価し、ビジネス/IT環境を踏まえたブループリント(概要設計)の策定を支援します。

DXや働き方改革によって、企業のIT環境は、さまざまなデバイスや場所からの利用を前提としたクラウドの積極的な活用が当然のこととなっています。またその利用者も、社内のIT部門およびビジネス部門にとどまらず、社外の協業先を含む多様な人物が入り交じる構図が発生しています。

このような状況において、企業ネットワークの境界は曖昧になり、境界の存在意義自体が不明確になっています。従来のように、企業内部のITシステムと外部のインターネットとの間を明確な境界で分離し、内側を重点的に守る、という境界型のセキュリティモデルの有効性は限界を迎えつつあります。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延や急速なデジタル化によって、新たなビジネスの可能性の模索や柔軟な働き方が求められるようになる中、ITインフラには「インフラたる安定性や安全性」を維持しつつ、より高度な認証・認可の機能、ならびにビジネスに対応するアジリティが要求されています。そのようなITインフラへの要求に応える考え方の一つが「ゼロトラスト・アーキテクチャ」です。

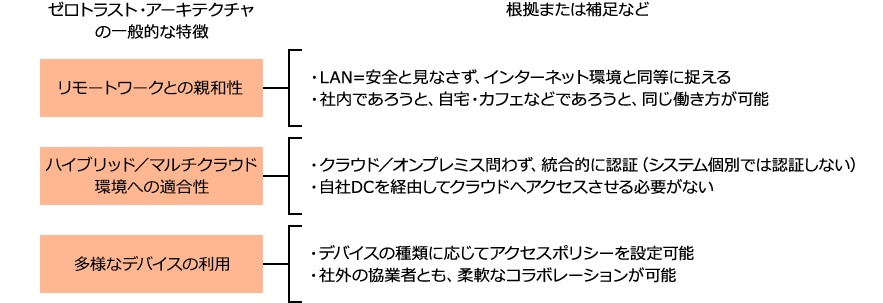

ゼロトラスト・アーキテクチャは、その名から想起されるとおり、手放しで信頼せずに「毎回検証する」というセキュリティの考え方に基づくアーキテクチャです。端末の接続ネットワークが社内LANであろうとインターネットであろうと、手放しで信頼することはしません。裏を返せば、社内LANに接続していないユーザーやデバイス(社外の関係者やリモートワーカー)であっても、同様の安全性を担保することが可能になります。これは、接続元ネットワークを問わず、一元的なプラットフォームにおいてユーザーやデバイスおよびコンテキストに基づき認証・認可を行うことで実現されます。

ゼロトラスト・アーキテクチャは概念であり、特定の機能を持つソリューションや製品を指すものではなく、「入れて終わり」といった類のものでもありません。ゼロトラスト・アーキテクチャの実現を目的にするのではなく、まずは自社におけるITのユースケースや働き方などに関する未来像を描く必要があります。その上で、自社の現有資産やビジネス環境などを考慮しつつ、自社のユースケースや働き方の将来像を実現するためのソリューション・製品を選定することが重要です。

また、ゼロトラスト・アーキテクチャは、単なる製品やツールの導入ではなく、従業員のワークスタイルならびにシステムのユースケースのデザインと密接に関連することからも、IT部門だけでなく、多くの関係者を巻き込みながら推進することが不可欠です。

PwCは、ゼロトラスト・アーキテクチャの導入を検討する企業に対して、当該企業のIT環境がゼロトラスト化した場合のイメージを可視化するとともに、それがそもそも企業の課題を解決し得る打ち手であるかどうかの評価・判断を支援します。また、ゼロトラスト化を推進する場合に、その達成に向けたポイントと主要なタスクを明確にします。

技術やモノ、ルールや制約などを起点とした従来のビジネスの発想ではなく、「人間」を起点としてビジネスの在り方を考えるPwC独自のアプローチ「BxT(Business eXperience Technology)」を用いたワークショップを実施します。

PwCのコンサルタントが導入検討企業の方々とともに、ゼロトラスト・アーキテクチャありきではなく、ユーザーである社員を主役とした新しいビジネスや働き方の可能性について協議・検討します。

ゼロトラスト・アーキテクチャに基づく新しい働き方を実現するにあたって障壁となる、もしくは考慮しておくべきIT環境に関するポイントならびに追加すべき機能などを洗い出します。

Step2までにあぶり出された改善事項を踏まえ、新たなITインフラのブループリント(概要設計)を資料化します。また、実現に向けた主要なアクションを一覧化し、おおよそのコストについて報告を行います。

※タスクやコスト(新規投資費用/削減可能な維持費)の詳細分析・報告はオプションとなります。(標準では簡易分析による報告を含みます。)

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}