{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

Day1の2週間後に開催されたDay2のワークショップは2部構成で実施しました。前半は関川村の未来を担う子どもたちにもDXへの関心を高めてもらうため、小中学生を対象にした「未来のしごと」ワークショップが行われました。

「未来のしごと」ワークショップとは、10年後の未来に必要とされる仕事やスキルについて考え、新しい未来の仕事のアイデアを発想する、デザイン思考をベースとしたワークショップです。関川村の子どもたちには、今ある村の仕事が10年後にどのように変わっているか、意見を出し合いながら未来の村の仕事のアイデアを考えてもらいました。

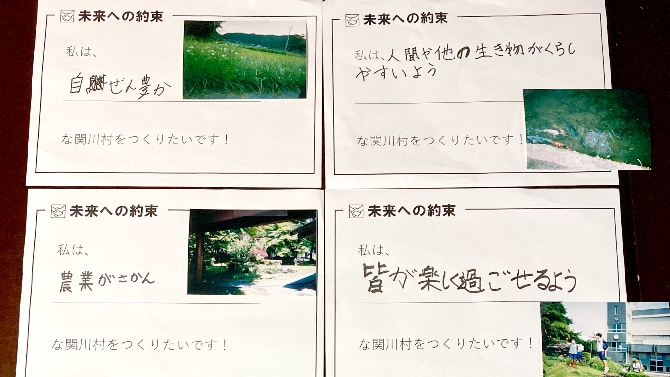

小学5年生から中学2年生の参加者9名は3チームに分かれ、各チームをサポートするPwCメンバーと一緒にグループワークを実施しました。事前に撮影してもらった「関川村の好きなところや人」についてグループ内で発表しながら、そこに映る関川村の姿に関わる仕事や人について話し合いました。1チームにつき1つ、考えてみたい仕事を絞ったうえで、その「仕事」の困りごとについて深堀りし、その困りごとを解決するテクノロジーをかけ合わせて、新しい「関川村のしごと」のアイデアを考えました。

各チームとも最初は戸惑いながらも、徐々に打ち解けていき、各自の意見を積極的に交換していました。

例えば、「農業従事者」を選んだチームは、身近な農家の方をイメージしながら、「少子高齢化により働き手が減っている」「事業を継ぐ人がいない」といった社会課題について話し合いました。そして、AIを活用することで関川村の景色や環境を再現し、PRにつなげる「新関川村呼び込みマイスター」という未来のしごとのアイデアを提案しました。

「こういった仕事で関川村はもっと良い村になるのではないか」という自由で新鮮な子どもたちの発表に、聞いていた大人からは「たくさんの刺激が得られた」といった感想が聞かれました。

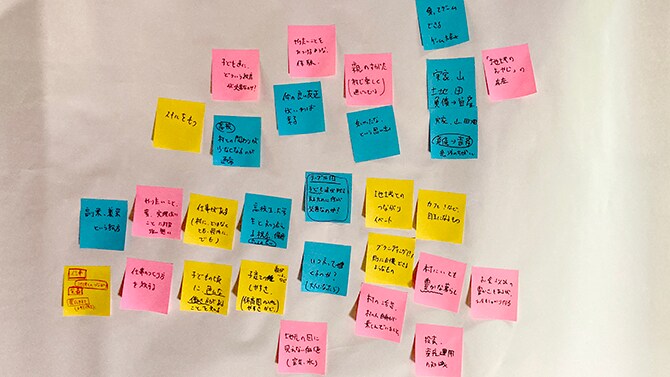

後半は村役場の若手職員たちがDay1の宿題となっていた「気付き」のメモをもとに、アイデアを深堀りし、整理しました。そしてワークショップでは問題の本質を捉えることを体感し、ゴールを設定したうえでどんなアクションを自ら起こせるのかを考えてもらいました。

いつも「これは必要なのか」と感じている面倒なことや、「結局〇〇だからダメなんだ」とあきらめていること、「これをやれたら面白いかも」といったことを「気付き」として付箋に書いて共有し、そこから検討テーマを決定し、課題を深堀りしました。また、実行の障壁となることを書き出して課題解決のためのデジタル活用の余地を探りました。前半の自由で新鮮な子どもたちの発表は、大人のアクションアイデアにも影響を与えていたようでした。

自由に想像した後は「気付き」を「実行」へ移すフェーズです。Day2の最後は目指すべき姿と起こしたいアクションをメンバーに共有してもらい、現時点で設定したゴールに向かうための「はじめの一歩」としてできそうなことを、最終日(Day3)までの1カ月間にやってもらうことが宿題となりました。

It’s time. 取り組むのは、いま。PwCは持続可能な社会の実現を目指し、率先して変化を起こします。

PwCは、スキル、知識、人材といった資産を活用し、人も企業も発展できるコミュニティづくりを支援します。

PwCが実施したグローバル調査から、社会人はテクノロジーが将来的に仕事にもたらす影響をポジティブに感じていることが分かりました。全ての人々がチャンスを得られるよう、アップスキリングが必要とされています。

PwC JapanグループはPurposeのもと、自治体の方々と協力してそれぞれの地域が抱える課題にアプローチしています。