{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

View this page in : English

CASE(Connected:つながる、Autonomous:自動運転、Shared & Services:シェア・サービス化、Electric:電動化)に代表されるテクノロジーの進展を背景に、自動車業界は100年に一度の大変革期を迎えています。そのような中、自動車ローンやリースを提供する金融機関などの関連事業者も生き残りをかけたビジネスモデルの見直しに直面しています。

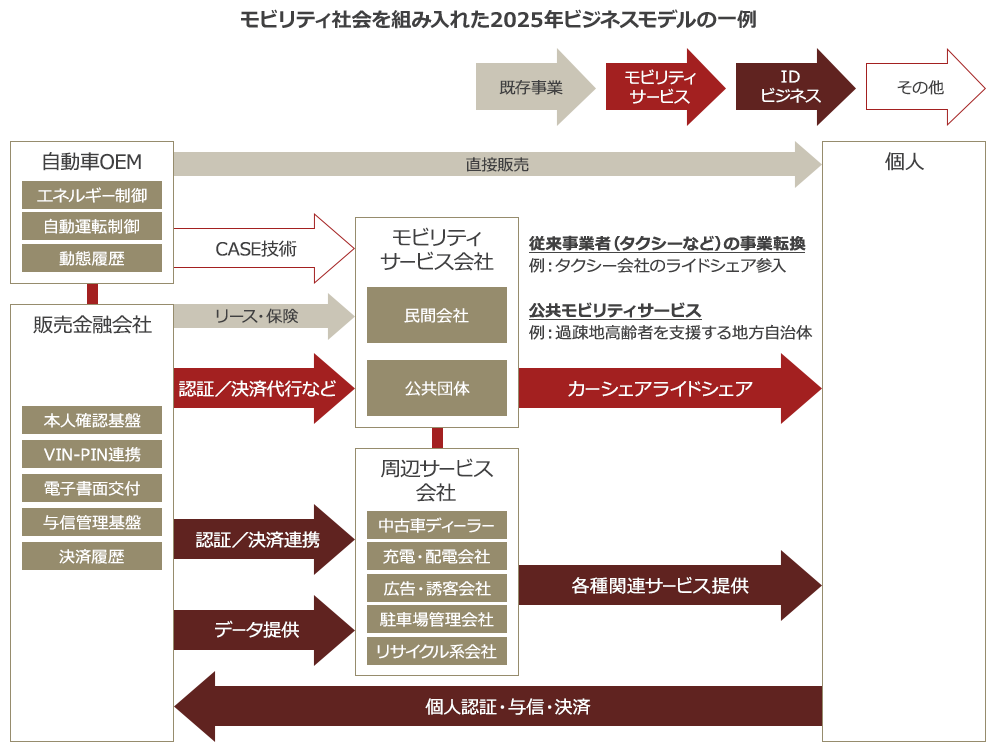

多くの自動車メーカーは、2025年を視野に入れた次世代車戦略を発表しており、モビリティ社会実現に向けた研究開発やアライアンス、法整備が本格化しています。自動車という「モノ」を売る時代から自動車を使った「モビリティサービス」を提供する時代へと移行していく中、金融機関などの関連事業者も新たな事業機会を探し出すことが求められています。

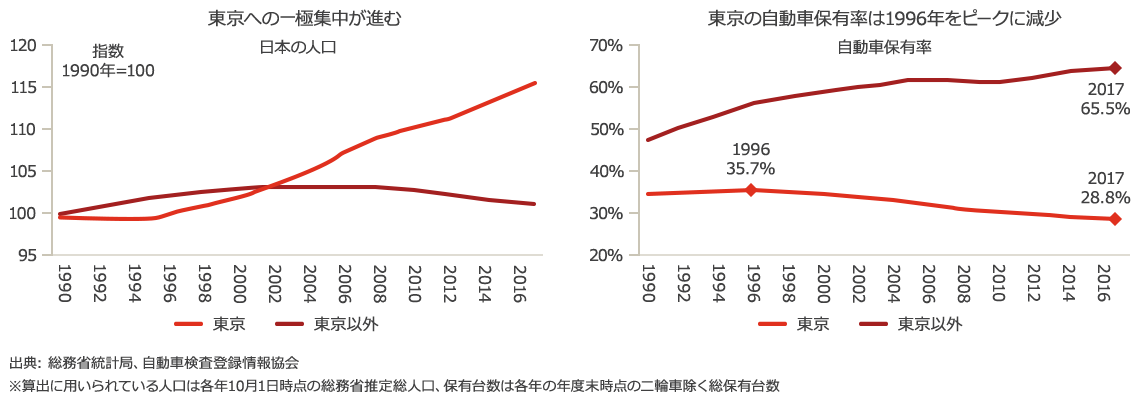

少子高齢化による日本の人口減少、自動車保有率が低い東京への人口の一極集中は今後も加速し、自動車販売台数やそれを支える販売金融事業も市場縮小が見込まれます。加えて、長期にわたるマイナス金利政策により、手数料収入が減少しています。一方では金融規制の緩和やデジタル化の流れが加速する中、消費者ニーズが多様化しています。

こうした事業環境下、リース、ローンを基盤とした既存販売金融事業はこの先成り立たなくなる可能性があります。そのため、モビリティサービスやFintechサービスが日常となった未来社会で、どのような新しいサービスを創出、提供できるかが課題となっており、これを乗り越えていくにはまず自社の強みを整理し、どのような形で将来のモビリティ社会とかかわっていきたいのかを考え、参入事業領域を特定していくことが重要です。

個人による自家用車の保有が減少していく一方で、モビリティサービス会社の自動車需要は拡大していくことが見込まれます。自動車ローンやリースを提供する金融機関の将来のクライアントには、ライドシェアやカーシェアへ事業転換するタクシーやレンタカー会社だけでなく、公共モビリティサービスという形で過疎地高齢者支援や観光事業強化を目指す地方自治体も含まれることが想定されます。こうした多種多様なモビリティサービス会社向けの金融サービスを新たに提案していくことが重要となります。

コネクテッド技術や自動運転を前提とするモビリティ社会では、車両(VIN)と個人(PIN)を連携した複合的な周辺サービスとしてIDビジネスの拡大が見込まれます。車両の動態履歴・修理履歴などと個人のID・与信枠・認証/決済サービスなどを連携し、データレイク化・AI分析することで新ビジネスモデル(広告配信・誘客促進・事前決済など)を確立し、新たな収入源を確立することが可能となります。

大変革期を迎えている自動車業界は、投資できる新規領域が数多くあります。企業の限られたリソースを最大限に活用するためには、投資の選択と集中をしなければなりません。個社の強みを生かす投資、弱みを補うアライアンスをそれぞれ検討していく必要があります。多くの自動車メーカー、IT・テクノロジー企業、ベンチャー企業が同じように新たな事業機会を探し求めてモビリティサービスや周辺サービスへの新規参入を目指す中、業界の垣根を越えたアライアンス戦略を立てることが重要となります。

変革が見込まれる業態

変革が見込まれるサービス

創造的未来デザインのカタリストセッションの実施、ビジネスモデルの設計、金融機関として参入すべき事業領域の選定、アライアンス先の選定や交渉支援、実行に必要となるオペレーションモデルの設計や目標設定と管理体制構築など、さまざまなサービスを提供しています。

PwCは、金融機関と自動車メーカーの双方に対するさまざまな支援実績を有しています。リース・クレジット事業や自動車業界に関する深い理解、またPwCのグローバルネットワークやオペレーション変革、M&A支援などの知見を活用して、実効性の高いサービスを提供します。

PwCでは、自動車ローンやリースにとどまらず、新たな事業構築に向けたファイナンス・法令対応における伴走支援も行います。

{{item.text}}

{{item.text}}