{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

食糧安全保障はグローバルにおいて重要なアジェンダとして認識されています。将来的な世界人口増と食糧需要の増大に加え、不安定な世界情勢や気候変動の影響による生産量の減少により、その重要性は一層増しています。

九州大学では産学官が共創する拠点を設立し、農業の多様な課題解決をはじめ、社会にインパクトを生み出すことを目指して研究開発を進めています。持続可能な農業生産社会について九州大学の専門家と議論する連載の前編では、プラズマ照射によりCO2排出の極めて少ない窒素肥料の作製に挑む九州大学の古閑一憲教授をお招きし、PwCコンサルティング合同会社で農業分野を専門とする齊藤三希子と、九州エリアを中心に産官学連携をリードする草野秀樹が、研究の背景にある窒素循環の破綻や、肥料作出の仕組み、そのインパクトについてうかがいました。

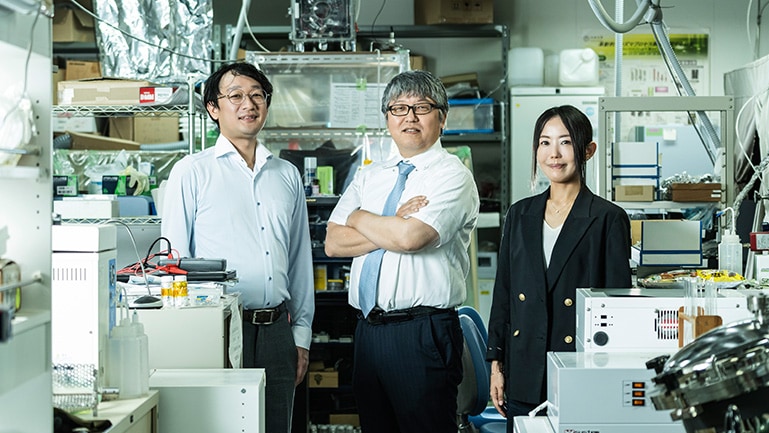

(左から)草野 秀樹、古閑 一憲氏、齊藤 三希子

登場者

古閑 一憲氏

九州大学大学院 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 教授

齊藤 三希子

PwCコンサルティング合同会社 ディレクター

草野 秀樹

PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー

齊藤:

古閑先生は、プラズマ工学の半導体産業や農学への応用をテーマに研究されています。プラズマといえば、近年、さまざまな先端産業で活用されていますね。

古閑:

プラズマ工学は電気集塵、空気清浄機、核融合発電にも活用されていますが、近年は、半導体産業での活用がもっとも知られています。ウエハ上に電子回路を形成する前工程の70%で使われているほど、プラズマは不可欠な技術です。そもそもプラズマとは、物質の3態(固体、液体、気体)における気体にエネルギーが加わることで分子から電子とイオンが発生し、発生と消滅を繰り返して共存している状態です。物質の「第4の状態」と呼ばれており、人が見ることができる宇宙の99%はプラズマといわれています。プラズマ技術はナノメートルオーダーの微細加工が得意なので、半導体基板の表面に溝やパターンを彫るエッチングや、半導体薄膜を堆積するデポジション、表面に付着している有機物を洗浄するクリーニングといった工程で重宝されています。

九州大学大学院 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 教授 古閑 一憲氏

齊藤:

そのプラズマが持続可能な農業生産への実現のカギになるとして、注目されています。古閑先生は、プラズマ照射によりCO2を排出しない窒素肥料の作製を研究されていますが、その背景には窒素循環の破綻という背景があります。

古閑:

窒素は作物にとって不可欠な要素ですが、大気中にある窒素ガスそのものを直接摂取できる生物は限られています。バテクリアなどの細菌が、植物が吸収できるアンモニアなどの形に変え(窒素固定)、植物の枯死体などを細菌が硝酸へ変え、そこから酸素が取り出され、窒素ガスに戻っていくという地球上の営みを窒素循環といいます。

いま、自然界のプロセスで固定される窒素と、人工的に固定される窒素はほぼ同量と言われています。地球2個分もの窒素が作り出されているため窒素が循環しきれず、硝酸の状態で土壌や地下水に蓄積する硝酸汚染という問題が起きています。

人工的に固定される窒素の約半分は、農業で使われる肥料で、窒素をどんどん土壌に投与している状態です。化学肥料は窒素固定の破綻をもたらしている大きな要因の1つといわれるほど、環境への負荷が大きくなっています。

齊藤:

古閑先生が研究されている、プラズマによる窒素肥料の作出はCO2排出が極端に少ないものです。その仕組みを教えてください。

古閑:

プラズマによる窒素肥料の作出に必要なのは、空気と少量の水、電気のみ。太陽光発電を使えばCO2を出さずに済むため、多くの研究者が注目している分野になっています。

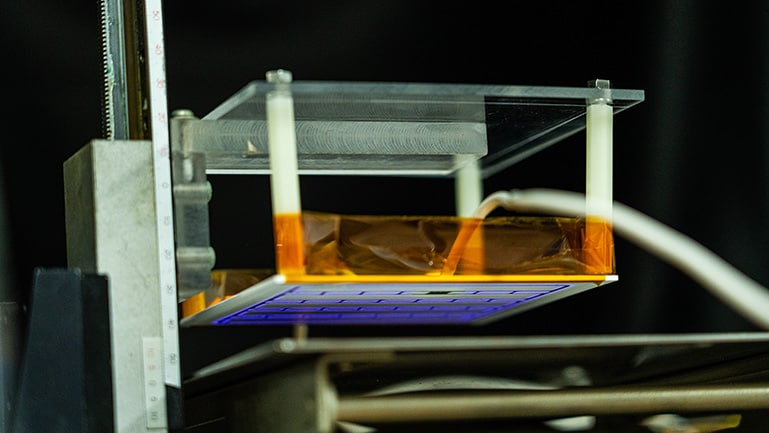

古閑研究室内にある低温プラズマ発生装置。青く光っているのがプラズマ

古閑:

プラズマは、室温の環境で活性の高い化学反応を起こす反応場であるという特徴があります。プラズマを活用して肥料を作出できるのは、その特徴によるものです。室温レベルで発生可能な低温プラズマは、空気中の窒素ガスを活性化し、酸素や水分子との反応によりアンモニアや硝酸を生成します。アンモニアも硝酸も窒素肥料の成分なので、植物の栄養素になることができるのです。

このプラズマ照射した窒素肥料を用いて作物を育てると、そうでない肥料で育てた作物に比べ、収穫量が増えることがわかっています。私たちの研究では、西表島の圃場で、腐葉土にプラズマを照射した窒素肥料を用いてサトウキビを育てました。プラズマ未照射の肥料で育てたサトウキビに比べて成長が促進し、収穫量も増加する結果が得られました。この結果は検討開始から2期続けて再現され、現在も継続して検討が続けられています。

齊藤:

肥料作製におけるプラズマの活用が社会実装された際に、どのようなインパクトがもたらされるとお考えでしょうか。

PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 齊藤三希子

古閑:

現時点では、フィールドテストを行う段階まで研究が進んでいますが、これが社会実装されると、地球規模での課題解決に寄与できると考えています。その課題とは、私たちが農業のテトラレンマと呼んでいるものです。

地球温暖化が進むと、農作物の生産において悪循環が進みます。環境変動により作物の収穫量が減る一方、地球全体では人口が増加しているため、多くの食物が必要です。そこで、農地に大量の肥料を散布し、単位面積あたりの収穫量を増やそうとする。ところが化学肥料は、作製段階でCO2を発生させます。肥料生産におけるCO2排出は全体の1〜2%を占めると言われており、気候変動において無視できないインパクトなのです。

さらに化学肥料が増加することで、地中にも悪影響が及びます。先ほど説明した窒素循環の破綻が起き、硝酸が地中に蓄積すると地下水を汚染するだけでなく、CO2の300倍もの温室効果ガス性能があるN2O(酸化二窒素)も発生させてしまうのです。

そのため、プラズマ照射した窒素肥料が社会実装されることで、この2つの悪循環を断ち切ることができると考えています。

齊藤:

地球規模の環境課題にアプローチできると同時に、生産現場の課題解決にも寄与できますね。例えば、土中の生態系を守るために有機肥料を使おうとすると、周辺の生産者から反対を受けることも多いという声を聞きます。

古閑:

現状の有機肥料は化学肥料に比べて可給態成分が少ないので、成長促進までにタイムラグが発生し、作物の収穫量が減るケースもあります。周囲の生産者の方は、自分の圃場への影響に対して懸念を持たれるのではないでしょうか。

私たちの研究では市販品よりも、プラズマ処理したもののほうが成長促進のタイムラグもなくなり、収穫量も増加することが解明されつつあります。こうした生産者のメリットが示せると、状況は一歩前進するかもしれません。

齊藤:

そうですね。この研究が社会実装されると、日本の食料安全保障面でも大きなインパクトが期待できると思います。現在、日本では腐葉土や肥料、種子の9割以上を輸入に頼っています。食料自給率はカロリーベースでは30%ですが、肥料や種子も含めて正確に算出すると8%以下なのです。

さらには肥料や種子の輸入元の国も偏っており、国際情勢が不安定になると必要量が輸入できなくなるという大きなリスクがあります。すでに、一部の作物では国力の低下によって他の輸入国との間で買い負けが起きつつあるのが現実です。

草野:

この課題に対し、国としても畜産糞尿や下水汚泥を利用した肥料作製に取り組んでいるものの、社会実装できていません。例えば、たい肥をプラズマ照射により有機肥料へと変える技術が社会実装されたら、輸入に頼らず自給率を上げ、安定的に食料を確保するという国内循環ができる。その観点でも、古閑先生の窒素固定技術への期待が高まります。

齊藤:

古閑先生の研究における、今後の展望をお聞かせください。

古閑:

「2つの悪循環の断ち切り」と「CO2排出の極端に少ない持続可能な農業生産社会」というビジョンを掲げて研究を進めている中で、社会実装に向けて乗り越えるべき壁が大きく2つあります。

まずは、エネルギーコストが高い、つまり効率がよくない点です。もう1つは大量生産の技術や体制が整っていない点です。現場で多くの生産者が安全に使える技術に発展させる必要があります。

これらの壁を乗り越え、作物学や環境農学の専門家ともタッグを組み、新たなシーズを作って社会実装していきたいものの、ニーズとシーズにミスマッチが起きる可能性はあるでしょう。そのミスマッチを解消する、産官学連携の場が必要だとも考えています。

社会実装が実現すれば、貧困地域や紛争地域などでも肥料を作ることができ、グローバルレベルでSDGsに貢献できると考えています。

草野:

窒素循環という課題設定をきっかけに多くの研究者のコラボレーションが生まれ、共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)にも発展していますね。新たな社会課題やシーズは、こうした場で見出されているのでしょうか。

PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 草野秀樹

古閑:

そうですね。COI-NEXTが始まった後で発掘されたシーズの一例として、作物は根だけでなく葉からもかなりの割合で養分を吸収していることがあります。

草野:

プラズマ技術は多くの方に可能性を感じていただいている分野だからこそ、COI-NEXTで日常的に先生方がディスカッションされているのだと思います。窒素肥料に留まらず、プラズマ技術によって新しい農業モデルが切り拓かれる機運を感じます。

PwCコンサルティングはこれまでも九州大学とあらゆる産官学連携の場でご一緒してきましたが、未来の農業を考えるために研究開発の段階から入ることにチャレンジさせてもらっています。現場への理解度を深めつつ、今後も国の方向性にアラインしながら社会実装に向けたサポートをしたいと考えています。

{{item.text}}

{{item.text}}