{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2020-10-12

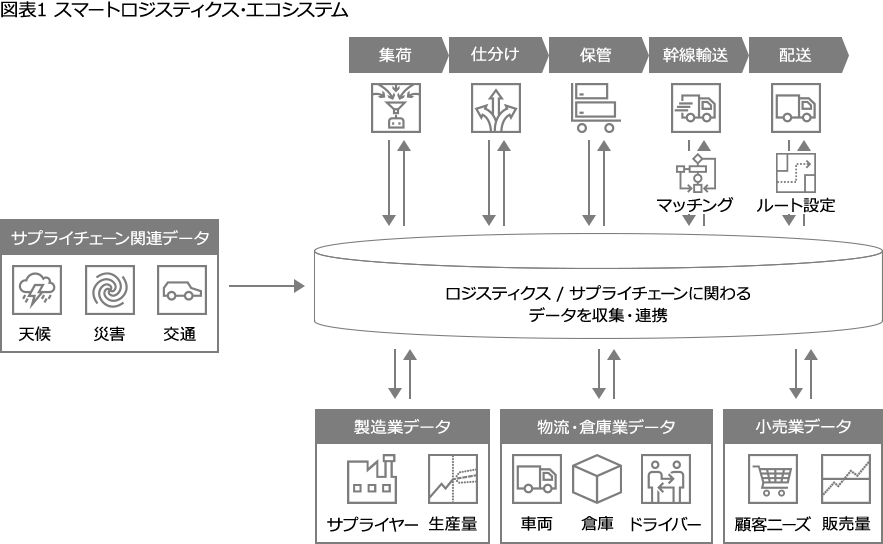

スマートロジスティクス・エコシステム(※)とは、さまざまな物流データを収集・連携することで、搬送経路・時間、倉庫内の在庫などを最適化したロジスティクスサービスおよびその発展型としてサプライチェーンサービスを提供するエコシステムです。スマートロジスティクスは、デジタルコマースのオーガナイザーがエコシステムの一部として物流機能を有する形態もありますが、本稿では、物流企業が中心となり形成される物流エコシステムを、スマートロジスティクス・エコシステムと定義します。

スマートロジスティクス・エコシステムは物流業界だけにとどまらず、倉庫業界(一部ディベロッパー含む)、卸売・小売業界(デジタルコマース・エコシステム)、製造業界(スマートファクトリー・エコシステム)、決済サービス業界、IT業界が関連します。スマートロジスティクス・エコシステムの特徴は、ロジスティクス/サプライチェーンに関わるさまざまなプレイヤーのデータだけでなく、関連する周辺のデータも活用して顧客への提供価値を高度化することにあります。

(※)「スマートロジスティクス®」は、株式会社日立物流の登録商標です。

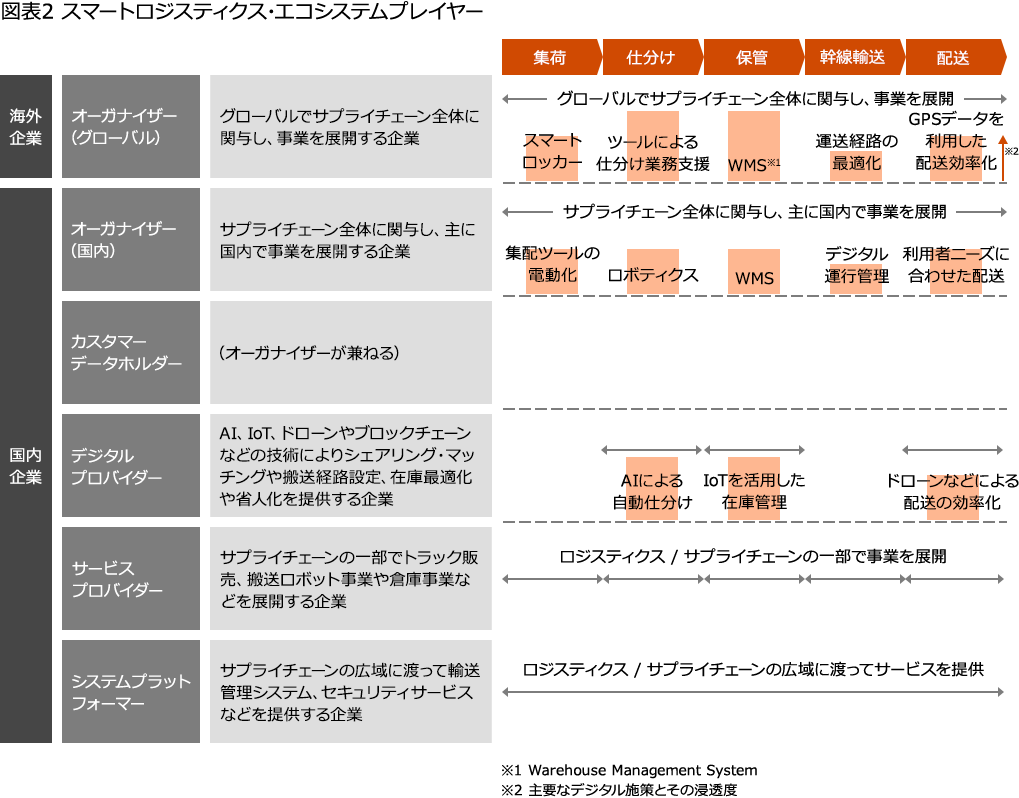

スマートロジスティクス・エコシステムはロジスティクスを起点に形成され、宅配や企業物流で業界をリードしている企業がオーガナイザーとなります。オーガナイザーは、グローバル/国内のいずれにも存在し得ますが、ロジスティクスはそれぞれの地域との結びつきが強いため、グローバルのオーガナイザーと日本国内のオーガナイザーは一定のすみ分けが行われていくと考えられます。また、オーガナイザーは顧客と直接接点を持つため、カスタマーデータホルダーの機能も保有しています。

スマートロジスティクス・エコシステム形成に向けては、データ連携によってロジスティクスサービスの効率化/最適化をはかったり、提供サービスを拡充するなど、デジタルを活用して顧客のサプライチェーンの付加価値を上げていくこと重要です。

デジタルの活用がスマートロジスティクス・エコシステムにもたらす影響として大きく2点考えられます。

第一には、各種データ/サービス連携による物流サービスの高効率化・多様化です。物流に関係する各種データ(顧客・サイズ/重さ・位置情報・車両の空き状況など)を、荷主と物流事業者が共有することで、配送ルートの最適化や荷物と車両のマッチング・シェアリングが行え、高効率な物流サービスを実現できるようになっています。

第二には、データを軸とした他のデジタルエコシステムとの連携による、サプライチェーンレベルでの付加価値の向上です。スマートロジスティクスは他のエコシステムの顧客データと連携して、シームレスな顧客体験を提供可能です。例えばデジタルコマースのプレイヤーと共同で在庫管理を行う動きがあります。また、スマートファクトリーとの連携では工程の自動化技術や3Dプリンターなどの製造工程の進化により、3Dプリンターを活用して物流事業者が部材を作製し、配送するサービスが行われています。

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}