{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

現在、2040年頃の医療提供体制を見据え、「新たな地域医療構想」の検討が厚生労働省において進められています。これまでの地域医療構想は、団塊の世代が後期高齢者となり、医療需要が最大化すると予測される2025年に対応するための体制構築を目指して策定されました。主な課題として、日本の病床機能は「急性期病床の過剰、回復期病床の不足、慢性期病床の過剰」という偏りがあり、その解決策として「急性期病床をいかに回復期病床へ転換するか」に焦点が置かれていました。

現段階での「新たな地域医療構想の方向性」の検討の柱は以下の3つとなっています。

「新たな地域医療構想」では、高齢化に伴う慢性疾患の増加や医療・介護の連携が重要なテーマとして浮上しています。急性期医療にとどまらず、回復期医療や在宅ケア、さらには介護までを包括的に支える地域医療体制の構築が求められています。①と②はいずれも入院機能だけでなく、在宅や介護も含めての検討を進めることが記載されており、かかりつけ医機能制度や在宅医療、医療介護連携などの取り組みの推進が求められています。③は生産年齢人口が減少する中でも医療提供体制を維持するために医療DXの推進による業務効率化が主眼に置かれています。

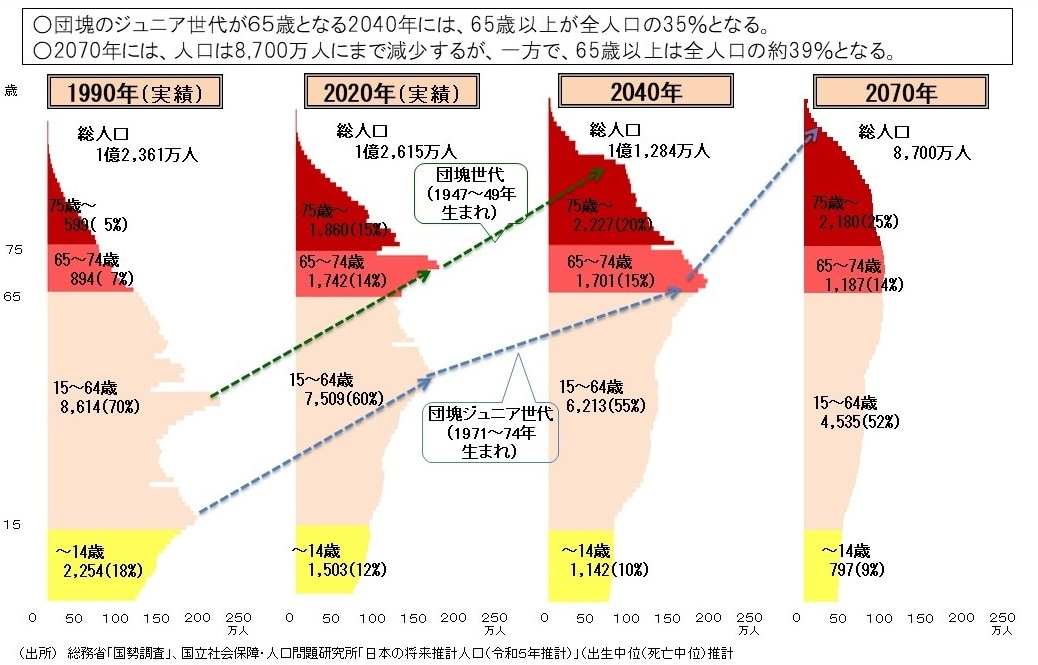

これまでの地域医療構想で設定されていた2025年は、「団塊世代が75歳以上(後期高齢者)」となる年度でした。新たな地域医療構想で設定されている2040年は「団塊のジュニア世代が65歳以上」となるわが国の歴史上(おそらく今後も)最も高齢者の人口が多くなる年度となります(図表1)。

図表1:日本の人口ピラミッドの変化

出所:厚生労働省「我が国の人口について」

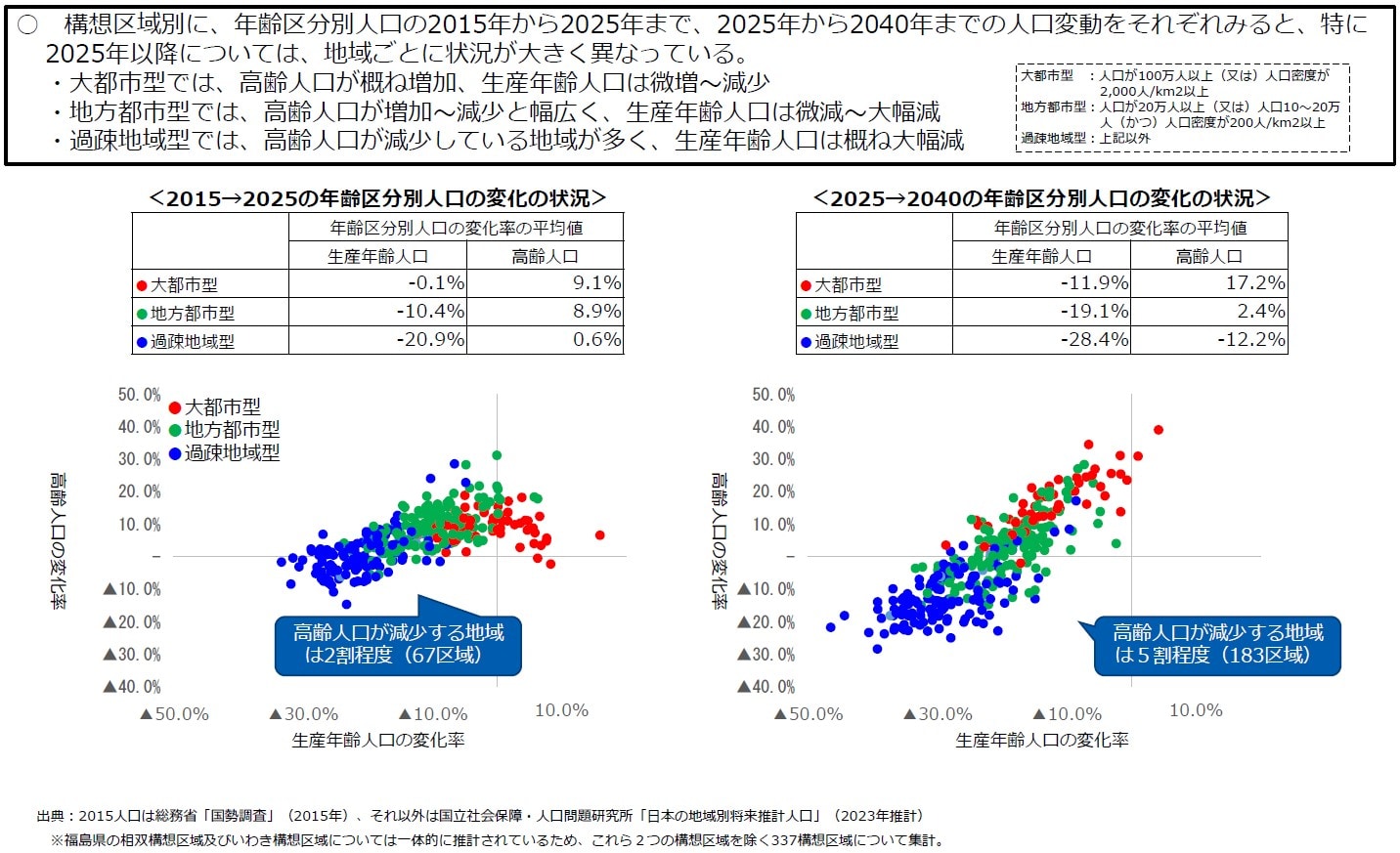

今後の医療体制の変化は、地域ごとに異なります(大都市型・地方都市型・過疎地域型)。2025年までは、大都市では高齢者が増加する一方で、生産年齢人口は維持される(高齢化)、地方都市では生産年齢人口の減少と高齢化が同時に進行する(少子高齢化)、過疎地域では生産年齢人口が減少し、高齢化は横ばい(人口減少)というトレンドが見られます。2040年には、人口20万人を超える自治体でも高齢化が落ち着き、人口減少のフェーズに突入すると予測されています(図表2)。

これまでの過疎地域型の自治体では、高齢者人口が横ばいとなり、病院の稼働率が低下したことで経営が悪化し、病院機能を維持できずに統合・再編、診療所化、閉院などを余儀なくされてきました。今後は、人口20万人以上で大病院を含む多くの医療機関が存在する地方都市でも、同様の状況が予測されます。過疎地域型では、人口が少ないため医療機関の数も限られており、ステークホルダーも少ない場合が多いですが、地方都市型では多くのステークホルダーとの調整が必要です。その中で、地域に必要な医療を残すために、再編統合や各医療機関のダウンサイジングを含む、いわゆる「きれいな撤退戦略」を立てる必要性が高まっています。

図表2:2025年以降の変化① 人口動態(地域別)

出所:厚生労働省「新たな地域医療構想に関する論点について」

「高齢化が進むと医療需要が増加する」ことは広く知られていますが、本章ではこれまでのデータを基に振り返ってみましょう。

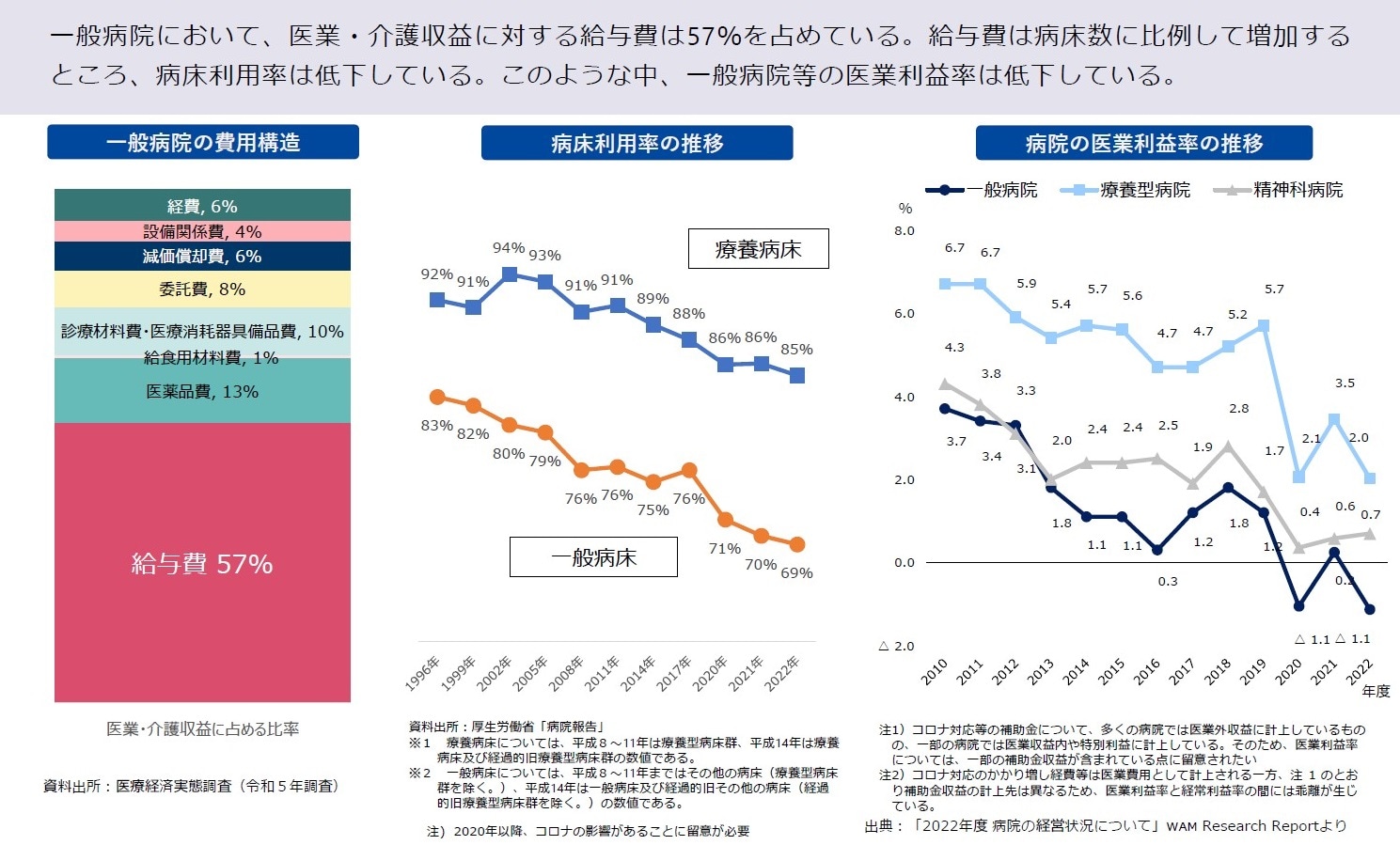

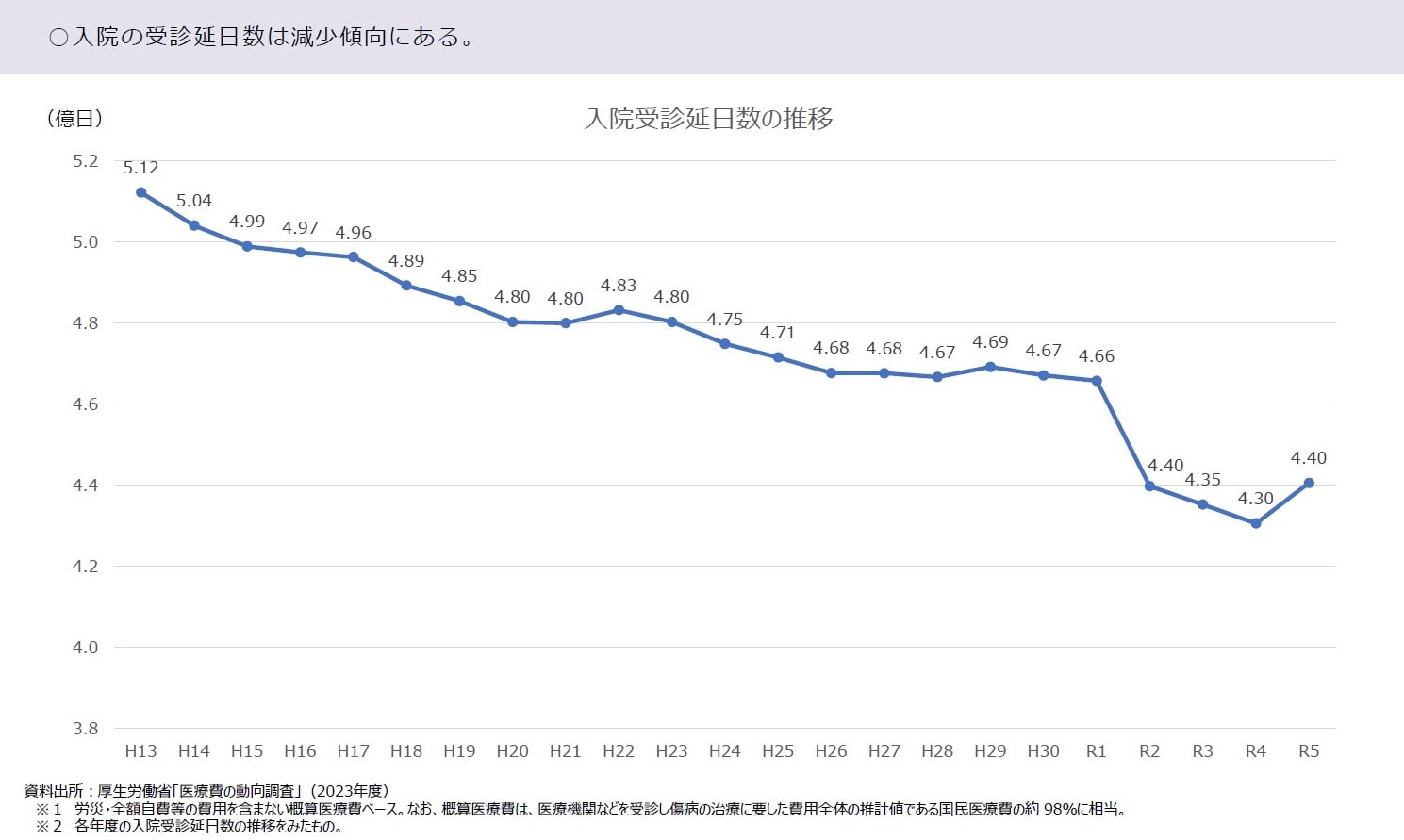

図表1に示されるように、高齢者人口は1990年から2020年までに後期高齢者が3倍、前期高齢者が2倍に増加しています。一方で、病院の病床利用率は低下を続けています。図表3をみると、一般病床の利用率は1996年には83%でしたが、2022年には69%に、療養病床では92%が85%に低下しています。実際の入院延べ日数を見ても、2001年(平成13年)の5.12億日が2023年(令和5年)には4.40億日まで減少しています(図表4)。

このように、高齢化が進展しているにもかかわらず医療需要(≒入院利用率)が増加していない理由は、政策誘導や医療の高度化による平均在院日数の短縮が最も大きな要因であると考えられます。つまり、高齢者人口の増加により入院する人数自体は増えているものの、病院に留まる期間が短縮されたため、全体的な入院需要(延べ入院日数)は減少していることが分かります。

2040年には、大都市部を除く多くの地域で高齢者人口が減少または横ばいになると見込まれています。これまでと同様に平均在院日数の短縮が続けば、さらに病床利用率の低下が予想されます。

すでに一般病院の医業利益は、2020年度に赤字に転落し、2022年度も同様に赤字となっています(この期間は新型コロナウイルスの影響もあり)。加えて、人口減少による患者数の減少も予測されていることから、現在の機能や役割、経営方針を維持したまま、15年後も継続して運営できる病院は非常に限られると言わざるを得ません。

今後15年は激しい変化が予想されますが、病院経営においてどのような患者が増加するか、そしてその際の打ち手を次章に記載します。

図表3:病院の経営状況について

出所:厚生労働省「新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について」

図表4:入院の受診延日数の推移(2001年~2023年)

出所:厚生労働省「入院医療について」

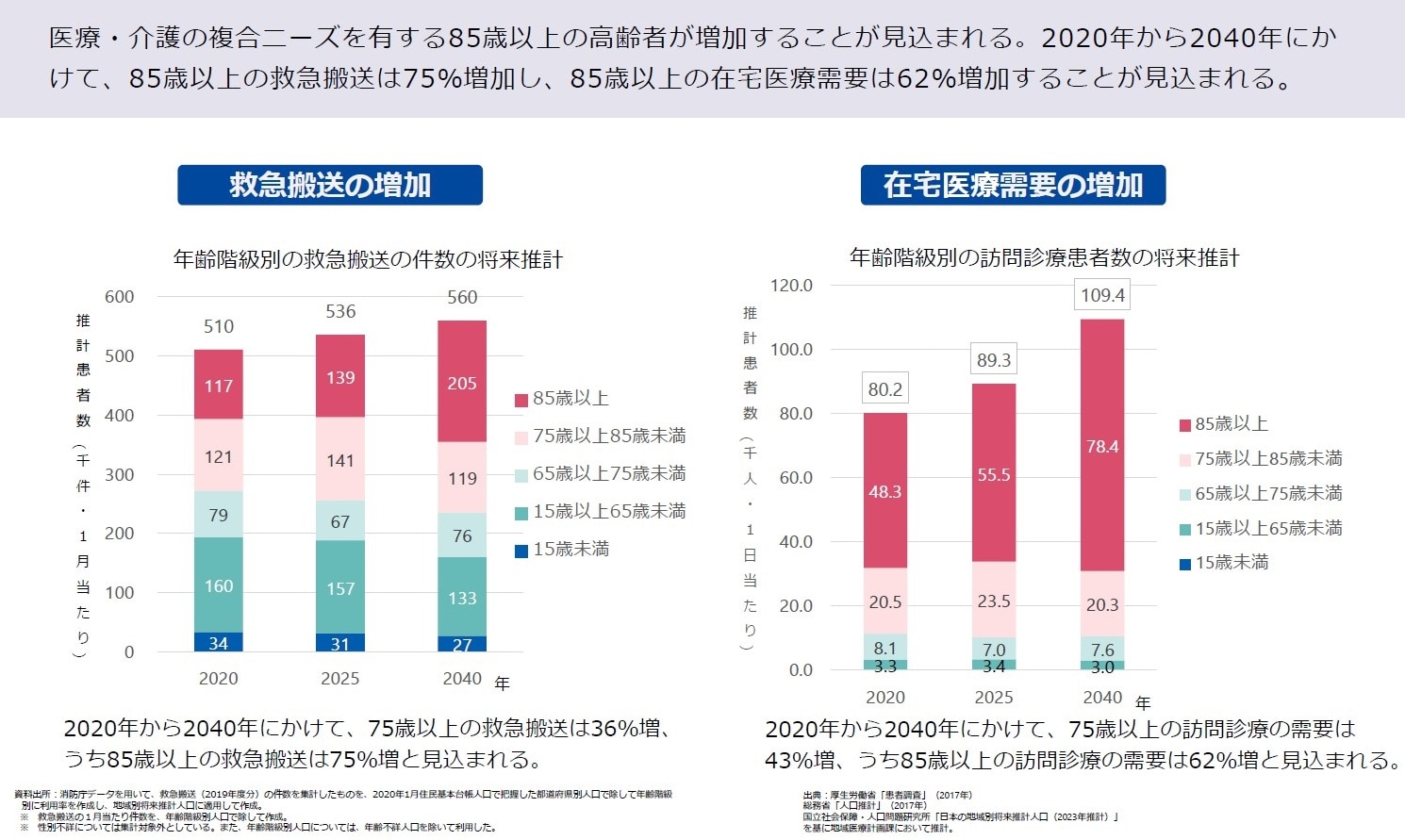

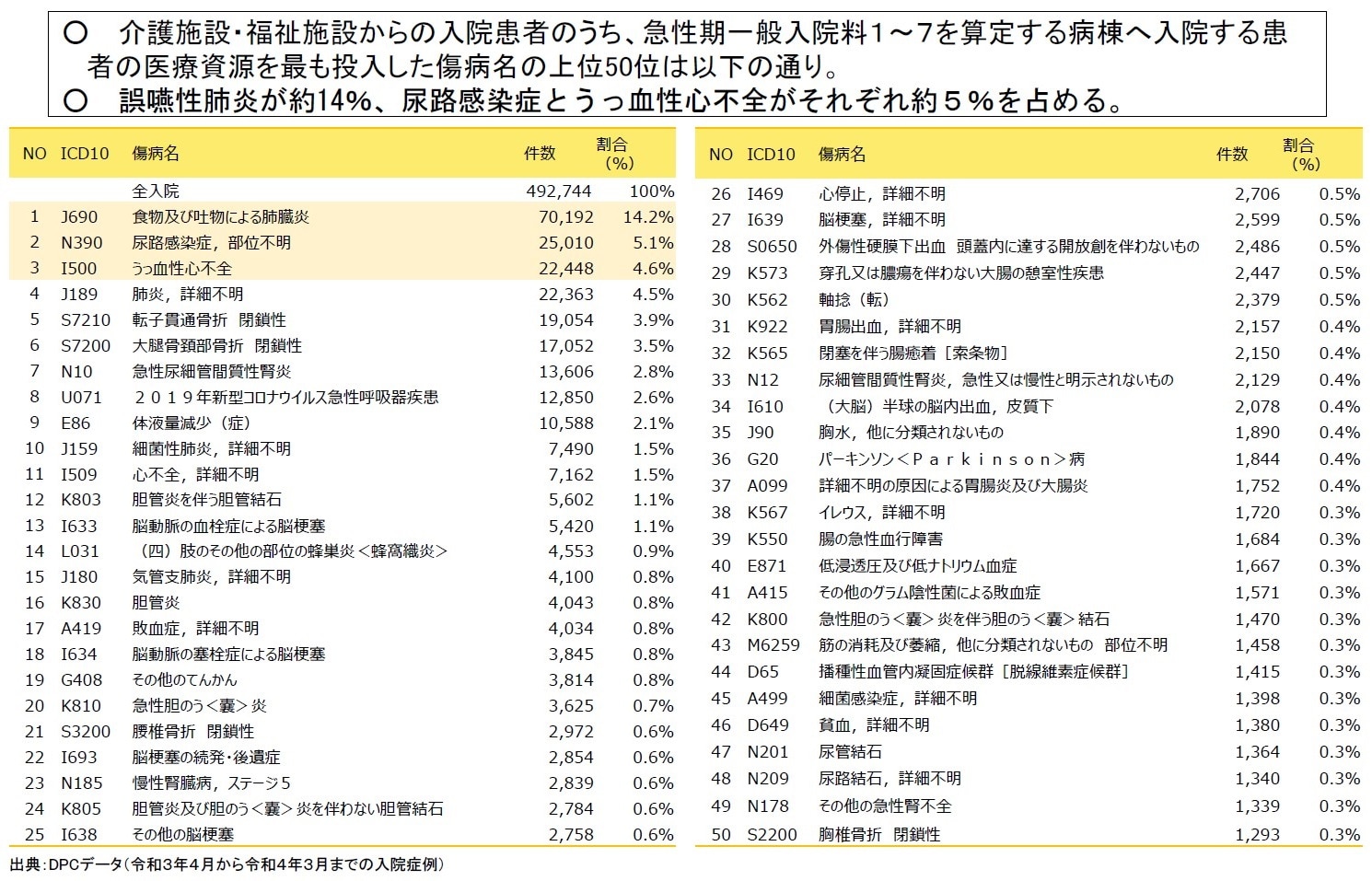

2040年に向けては75歳以上の後期高齢者人口の増加が進みますが、その中でも85歳以上の高齢者の増加が最も大きな特徴です。特に救急搬送の件数見通しについては85%以上の高齢者のニーズは80%増加することが見通されています(図表5)。なお、この際の疾患は肺炎、尿路感染症、心不全、骨折が多く全体の40%以上を占めています(図表6)。つまり、地域包括ケア病棟や地域包括医療病棟※1に入る患者層が中心となり、今後もニーズは増加し続けることが見通されます。

図表5:2040年の医療需要について

出所:厚生労働省「新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について」

図表6:介護施設・福祉施設からの入院患者

出所:厚生労働省「要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療 参考資料」(2023年3月15日)

また、85歳以上の高齢者になると外来通院が困難になる方も増加するため、在宅医療需要の増加も見込まれており、その整備も必要です。在宅医療は第8次医療計画にて、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が明記され、各都道府県でそのステークホルダー・役割・機能を整理している最中です。さらに二次医療圏の中を「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を中心に在宅医療圏に分けられる予定です。そこで、地域の実情を踏まえた供給体制などの検討が行われるための「協議の場」が設定される予定です。

図表7:在宅医療の圏域の設定単位の考え方

出所:厚生労働省「住宅医療の提供体制について」

医療機関は地域の実態に応じて自身の打ち手を変化させることを推奨します。地域の訪問診療提供量が少なければ訪問診療を実施したり、病院であれば開業医と連携したりすることで在宅患者の増悪時の救急受入れ機能を担うなどの打ち手が存在します。それらの打ち手を講じるためには地域の実情を理解し、適切なステークホルダーと連携を図っていくことは避けられません。今後行われる「協議の場」を有効活用することで在宅や高齢者救急領域において自院が地域から求められている役割を理解し、機能を変化させていくことが必要になるでしょう。

図表8:在宅医療領域における各ステークホルダーの役割

出所:厚生労働省「新たな地域医療構想等に関する検討会資料」(2024年3月29日)を基にPwCが作成

これまで見てきたように2040年に向けて増加する医療需要は85歳以上の高齢者であり、その課題を解決するための医療提供体制を作ることを主眼に「新たな地域医療構想」が策定されていることが分かりました。

「人口減少×平均在院日数の短縮=病床利用率の低下=病院の経営悪化」という状況は全国に拡大していきます。その上、社会保障費の抑制傾向は今後も継続することが見通されるため、今後15年間の病院経営の難しさは過去に例のないものになると考えています。

2040年に向けて自地域の医療・介護需要が劇的に変化することが見通されているなか、地域ニーズに沿った医療機関ごとの役割・機能が必要になります。そのためにも、いかに早く、自治体では医療提供体制のあり方の検討の推進、各医療機関レベルでは地域の医療・介護需要を踏まえての経営戦略の立案・実行に着手すべきではないでしょうか。

※1 「これからの病院経営を考える」第19回 「【新設】地域包括医療病棟入院料の特徴と導入時の検討ポイント」参照

植田 賢吾

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}