{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2022-07-19

地球温暖化防止の国際的な枠組みである2015年のパリ協定以降、気候変動問題に取り組む流れが世界的に強まっており、地球温暖化の要因の1つである二酸化炭素の排出量を抑えようとする脱炭素化の動きが加速している。脱炭素化の潮流は様々な事業フェーズにおいて見ることができ、ビジネスにおける重要な意思決定の1つであるM&A領域においても脱炭素関連の案件は近年増加傾向にある。

そのため今回は脱炭素化を進める上での重要な技術である、「水素・アンモニア」「蓄電池」「CCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留)」の3つの技術に着目して近年のM&A動向を調査し、脱炭素領域のM&A動向(※)について分析した。

※本レポートにおけるM&Aの件数には、合併と買収のみならず、資本提携や出資の数も含まれる。

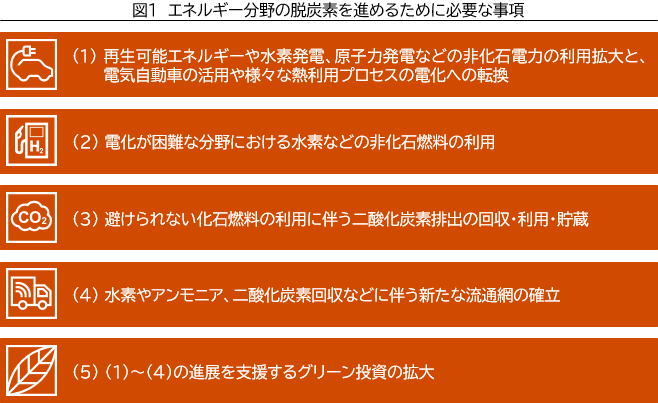

脱炭素化の推進において特に重要となるのは、我が国の温室効果ガスの85%を排出するエネルギー起源の二酸化炭素排出の低減である。エネルギー起源の二酸化炭素を削減するためには、「(1)再生可能エネルギーや水素発電、原子力発電などの非化石電力の利用拡大と、電気自動車の活用や様々な熱利用プロセスの電化への転換」「(2)電化が困難な分野における水素などの非化石燃料の利用」「(3)避けられない化石燃料の利用に伴う二酸化炭素排出の回収・利用・貯蔵」「(4)水素やアンモニア、二酸化炭素回収などに伴う新たな流通網の確立」「(5) (1)~(4)の進展を支援するグリーン投資の拡大」が必要である(図1)。

*PwCにて作成

今回取り上げた「水素・アンモニア」「蓄電池」「CCUS」技術は、上記の(1)~(3)の促進に大きく寄与する技術である。

水素は再生可能エネルギーの電気を用いた水の電気分解による製造(グリーン水素)や、化石燃料+CCUS技術による製造(ブルー水素)など、製造時にも使用時にも二酸化炭素を排出せずに利用することができ、またアンモニアも含む様々な方法で輸送・貯蔵できるため、脱炭素の実現に向けての主力のエネルギー源として期待されている技術である。特にアンモニアは既存の輸送手段や貯蔵施設を使用できることから、発電分野や船舶の燃料などとして注目されている燃料である。

蓄電池は天候に応じて出力が変動する再生可能エネルギーの安定的な運用や、電気自動車のバッテリーとして欠かせない役割を果たす。CCUSは、化石燃料を使用した火力発電所などから排出された二酸化炭素を回収、貯蔵、そして利用する技術であり、カーボンニュートラルを目指すためには不可欠な技術である。

各技術のステージを図示すると図2のように整理できる。水素・アンモニアについては、特に大型火力発電で利用できるような燃焼技術の開発、および需給一体となったサプライチェーン構築が鍵となる。蓄電池については一定の技術確立ができており、電気自動車などの社会普及段階にある一方で、コバルトやニッケル、リチウム等の資源調達の観点からリユース・リサイクル技術の進展が求められている。また既存のリチウムイオン電池を凌駕するような次世代蓄電池の技術開発も進められている。CCUSについては、低コストでの分離・回収技術や、回収したCO2の貯留地までの輸送網やCO2活用技術との連携が進められている。

このような段階にある各技術について、M&Aの動向を以下で示していく。…

このコンテンツはPwCアドバイザリー合同会社のプロフェッショナルによるM&A情報・データサイトMARR Onlineへの寄稿記事です。詳細はこちらからお読みください(有料)。なお、執筆者の肩書などは執筆時のものです。

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}