{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

近年、企業経営に影響を与える災害や事故の多発、企業間の相互連携の進行、企業の社会的責任(CSR)への要求など、企業を取り巻く環境は変化しています。サプライチェーンに影響を及ぼさないために、災害や事故等が発生した場合でも取引先からの安定供給の要請に応えること、災害や事故への事前対策について顧客、株主、従業員など利害関係者(ステークホルダー)に対して十分な説明を行うことが求められています。

このような要請に応えるためには平常時から対応策を準備する必要があり、業務継続計画(BCP)を策定することが有効です。

PwC Japan有限責任監査法人の「業務継続計画(BCP)/業務継続マネジメントシステム(BCM)の態勢構築支援サービス」では、戦略的なリスクマネジメントの観点から、業務中断リスクの洗い出し、事業影響度分析(BIA: Business Impact Analysis)、事業復旧戦略立案、BCP策定、インシデントレスポンスなど、企業におけるBCMを幅広く支援します。

上記のような「悩み」について相談を受ける機会は非常に多く、各企業が同じような経営課題を抱えている状況であると考えられます。このような「経営課題」は、BCP/BCM態勢を構築する過程で必ず存在する課題であり、PwC Japan有限責任監査法人がその解決を支援します。

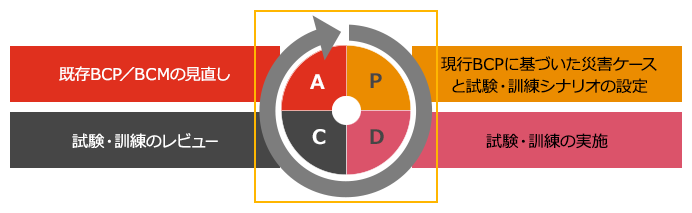

社内外の環境の変化や、想定される災害ケースの追加等により、BCP/BCMは常に見直しが求められます。PDCAサイクルを常に回し、BCP/BCMを最新の状態に保っておくことが必要です。

現状のBCP/BCMについて適切な運用が行われているかを調査し、課題/改善事項を分析します。

企業において起こりうる業務中断の要因を分析し、そのような事象が発生した場合に機能するBCP/BCMの態勢構築を支援します。

BCPの試験・訓練の実施を通して、社内での認知度向上とBCPの実効性を高める活動を支援します。

重要業務にかかわる調達先/委託先やサプライチェーン全体を考慮したBCP/BCMの構築を支援します。

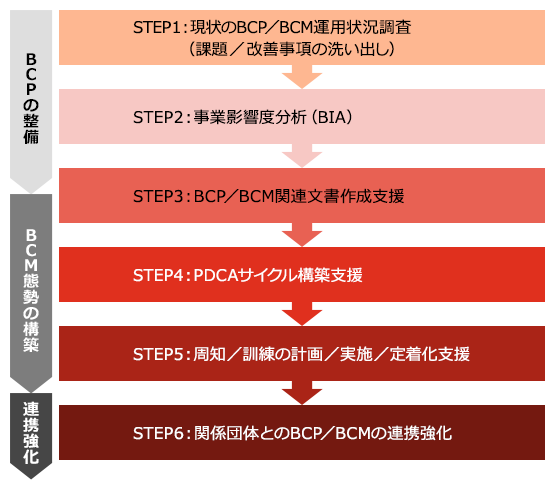

PwC Japan有限責任監査法人では、以下のようなステップで業務継続計画(BCP)の整備から、業務継続マネジメントシステム(BCM)の態勢構築、関係団体との連携強化までのプロセスを支援します。

時間・空間の制約を排除した働き方へのシフトが加速する昨今、企業は事業運営体制の再構築を迫られています。PwCは、全社最適の視点でデジタルトランスフォーメーションを実現することにより、事業・業務継続力の強化を支援します。

アジアの成長を自社に取り込みながら発展を目指す日本企業のみならず、多くのグローバル企業において、さまざまな変化に対するレジリエントな(迅速かつ柔軟に対応可能な)組織体制を整備することが、経営上の大きな課題となっています。PwC Japan有限責任監査法人では、PwCのグローバルネットワークを活用して、各国のビジネスレジリエンスに関するナレッジに基づく戦略的かつ一貫性のあるフレームワークを構築し、組織におけるレジリエンスの向上をサポートする幅広いサービスを提供しています。

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}