{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

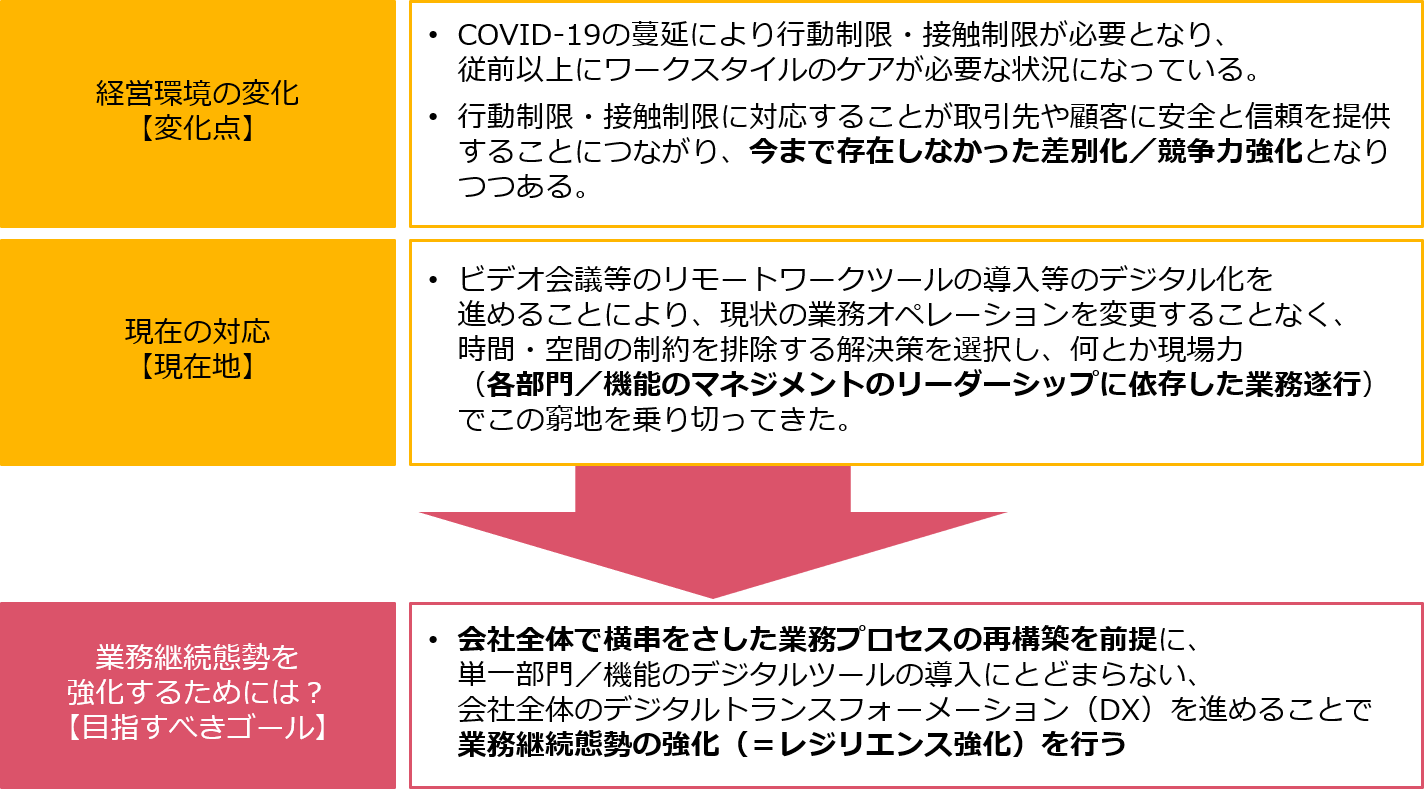

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大による行動制限・接触制限を受け、企業においては在宅勤務(リモートワーク)を導入したり、従業員が同一の時間・空間で勤務する際にソーシャルディスタンスをキープしたりするなど、ワークスタイルが変化するとともに従前以上のケアが必要となっています。

行動制限・接触制限に対応した「新しい働き方」を積極的に導入していくことは、取引先やクライアントに安全と信頼を提供することにつながるため、これまでになかった差別化・競争力強化の施策として、多くの企業で採用され始めています。

こうしたトランスフォーメーションを実現するには、時間・空間に囚われずに業務を遂行するためのオペレーションの拡大・再構築が必要です。多くの企業では、オンライン会議システムといったリモートワークツールの導入をはじめとするデジタル化により、現状の業務オペレーションを変更することなく、時間・空間の制約を排除する解決策を選択しています。対面や一カ所での運用を前提とする業務オペレーションを、リモートワークという新しい働き方に適応させるには、各工程の見直しが不可欠です。しかし多くの企業では、今まで通りの業務効率や成果(パフォーマンス)を維持していくために、各部門・機能のマネジメントのリーダーシップに依存した業務遂行を行っているのが実情です。

特に、複数(または会社の中枢を担う)部門や機能が携わるオペレーションにおいては、各々が各々の業務オペレーションの最適化に走ってしまうケースが少なくなく、会社全体としてのサービス提供スピードの低下や、コミュニケーションロス/ギャップの発生による業務の非効率化を招いています。このような状態で事業を継続することは部門・機能間のひずみを生み、ひいては業務継続を困難に陥らせることにつながりかねません。

時間・空間の制約を排除した働き方へのシフトは、今後、ますます加速すると考えられます。こうした時代に適応する事業運営体制を構築するためには、会社全体に横串を刺した業務プロセスの再構築を前提に、単一部門・機能のデジタルツールの導入に留まらない、会社全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めることで事業・業務継続力の強化(レジリエンス強化)を実現するアプローチが有効です。

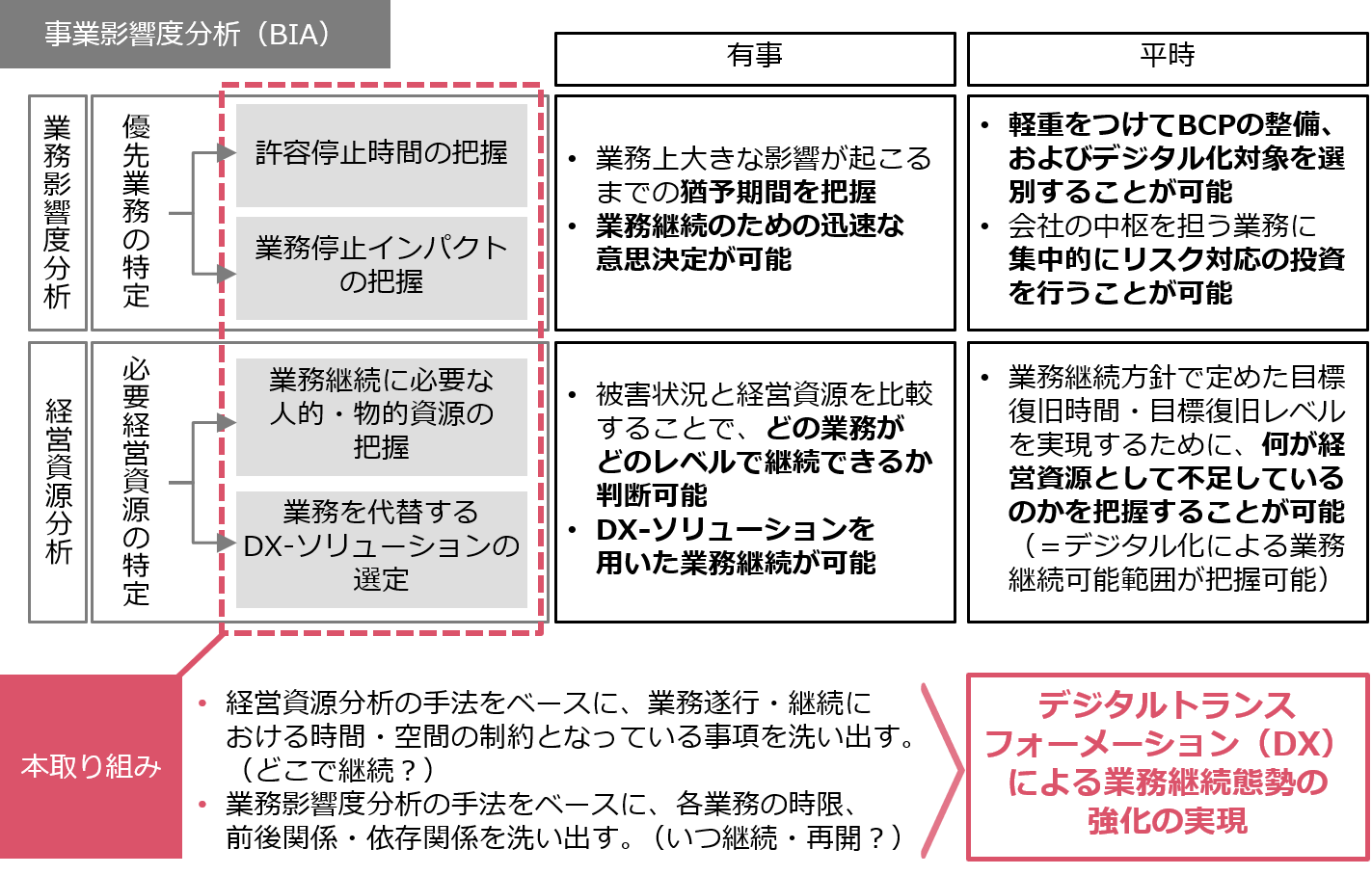

可能な限り業務遂行(継続)における時間・空間の制約を取り除くことを目的とした上で、現状の業務手続きを時間・空間の制約別に分類して、デジタル化に向けた課題を抽出します。単一の部門・機能のデジタル化に留まらないように、抽出した課題の影響範囲や効果を勘案した上で優先順位を整理します。

課題を整理する際に、業務継続計画(BCP)策定時においても実施する業務影響度分析(BIA)と経営資源(リソース)分析の手法を活用します。業務遂行における時間・空間の制約のみならず、ダメージを受ける経営資源(リソース)を特定することで、対応するべき課題を把握します。

時間・空間の制約に関する課題の解決策としてデジタル化は切っても切り離せませんが、どこをどのようデジタル化すれば自社全体のオペレーションを高度化できるかという視点が重要です。単一の業務オペレーションを代替するデジタルツールを乱立させるだけでは、ある部門・機能には都合がよいものの、他の部門・機能の効率性を落としてしまう事態にもなりかねません。PwCは、全社最適の視点でDXを実現することにより事業・業務継続力の強化を支援します。

アジアの成長を自社に取り込みながら発展を目指す日本企業のみならず、多くのグローバル企業において、さまざまな変化に対するレジリエントな(迅速かつ柔軟に対応可能な)組織体制を整備することが、経営上の大きな課題となっています。PwC Japan有限責任監査法人では、PwCのグローバルネットワークを活用して、各国のビジネスレジリエンスに関するナレッジに基づく戦略的かつ一貫性のあるフレームワークを構築し、組織におけるレジリエンスの向上をサポートする幅広いサービスを提供しています。

企業は今、戦略(事業継続・縮退、サービス変更)とオペレーション(業務継続方針)の再考・再構築を通じた「しなやかさ」(レジリエンス)の強化を迫られています。PwCがこれまで培ってきた事業継続に関する知見をもとに、企業が今後も事業を継続していくためのアクションプランの策定を支援します。

詳細はこちら

業務中断リスクの把握、事業影響度の分析、事業復旧計画、BCP策定などを支援します。

詳細はこちら

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}