{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

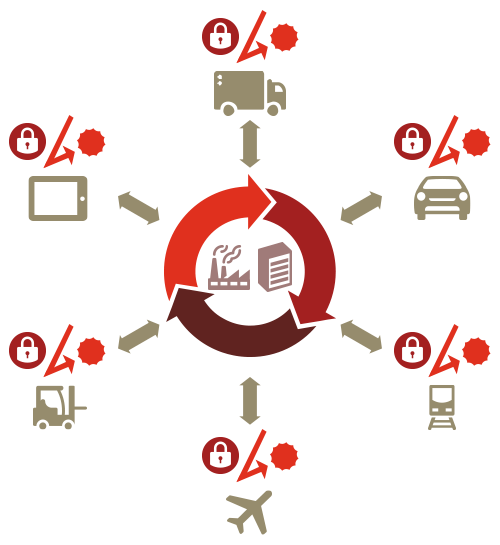

車がデジタル化されるこれからのモビリティ社会においては、車の開発から廃棄までライフサイクル全てのフェーズでセキュリティ対策が必要です。PwCはデジタル化されるモビリティ社会の信頼構築を支援します。

さまざまなモノがインターネットにつながるIoT(Internet of Things:以降IoT)は、自動車、家電製品、医療機器、防衛装備品、航空宇宙関連機器などの組み込み機器・製品群から、工場・プラントなどの設備(制御システム、エネルギープラントなど)に至るまで、急速に普及しています。

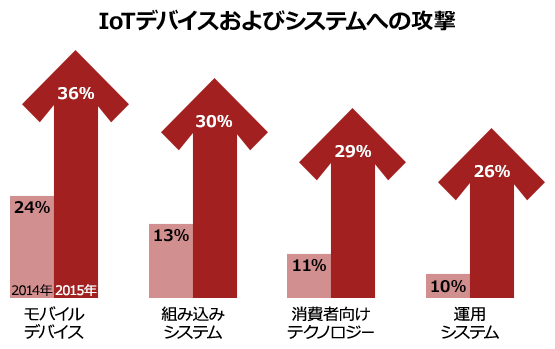

PwCグローバル情報セキュリティ調査によると、IoT機器が組み込まれた製品(以降、IoT製品)・制御システムを標的としたサイバー攻撃を受けたと回答した企業は、前年と比較して激増しています。(図1)今後、IoT製品を標的としたサイバー攻撃の一層の増加が予想されます。

【図1】IoTデバイスおよびシステムへの攻撃

車両システムの脆弱性発覚、世界規模のランサムウェア攻撃による工場稼働停止や医療機関のシステムダウンといった新たなサイバーリスクが顕在化しています。自動車、医療設備、防衛設備などで被害が出ると生死にかかわる可能性があり、機器メーカーは、情報システムはもちろん、製品、設備を含む事業全体のセキュリティを担保することが急務となっています。

これまで製品メーカーの役割は、製品を製造し、その製品の品質を保証することでした。

工業製品を製造していた製品メーカーがIoT機器などコネクテッド製品メーカーに生まれ変わるということは、その製品をインターネットに接続させるという単純なことではなく、製品の開発・試験・運用やその関連プロセス、製品のライフサイクル、顧客とのコミュニケーション手段や頻度、社外の技術者コミュニティのかかわり方など、あらゆるものを変革し、製品の設計段階から出荷後に至るまで製品のライフスタイルを通じたビジネスモデルを作り上げる必要があります。

IoT機器などコネクテッド製品における脆弱性対策は、「研究開発」「製造」「市場利用」「廃棄」の製品ライフサイクル全体を包括したセキュリティプロセスを考える必要があります。製品ライフサイクル複数の事業部門に加え、社外のサプライヤーを含む体制構築が必要になります。

また、ユーザーが所有する製品の継続的なセキュリティ確保(一般的には5年から10年)が必要になります。

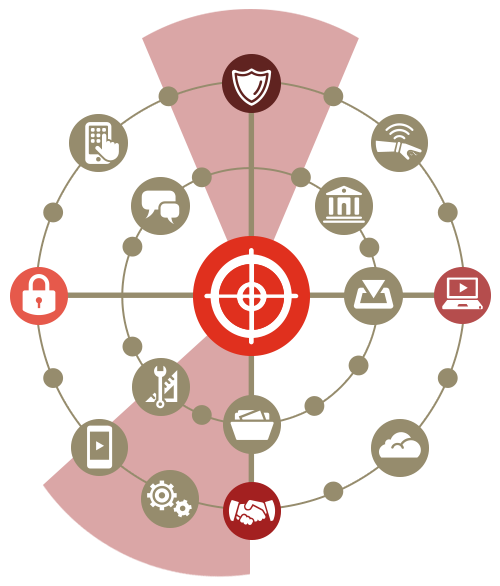

セキュアな製品確保・維持のため、多くのステークホルダを巻き込んだセキュアなプロセスを構築・対応体制を構築し、長期的な対応が必要です。

【図2】市場流通後のセキュリティの必要性

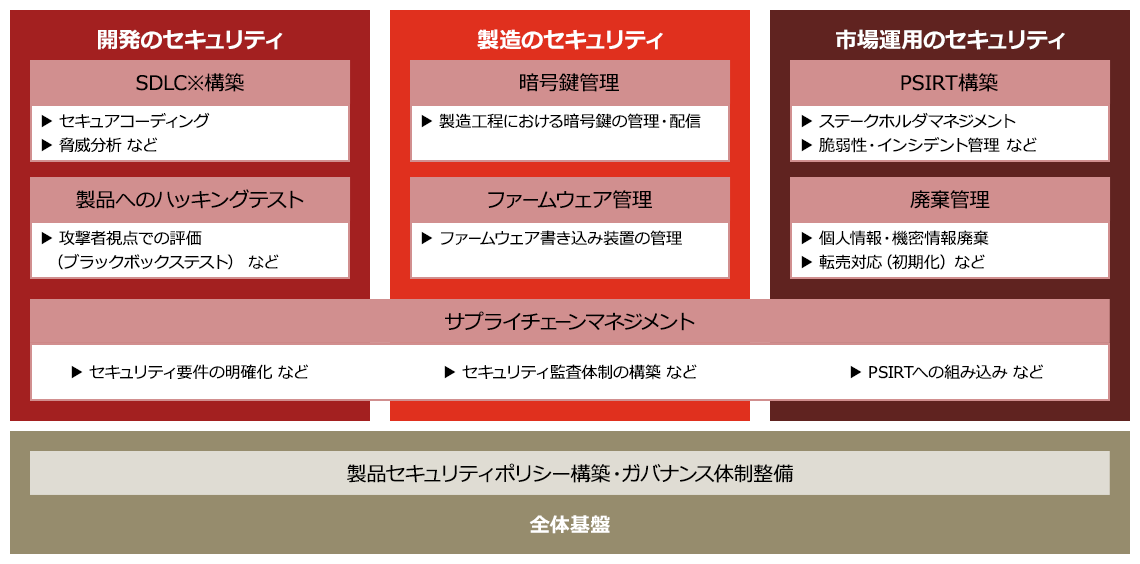

企業におけるサイバーリスクへの対策には、サプライチェーンも含めた製品ライフサイクルの各フェーズにおいて必要とされるセキュリティ対策の実施が必要です。

※SDLC:Secure Development Life Cycle

PwCでは、業種・業界や製品特性を踏まえた、最適なPSIRT(製品セキュリティインシデント対応)体制、製品のセキュリティ開発手順の確立とプロセスの構築、ハードウェアハッキングなどを総合的に支援する製品のサイバーセキュリティ対策に向けたサービスをご用意しています。

JC-STARの活用におけるラベル取得に必要な評価および手続きや、本制度への対応を起点とした事業横断的な活動を実現するスキーム作りの支援のほか、取り組みにあたって生じる課題の克服に向けた提言・示唆を提供します。

詳細はこちら

サプライチェーン全体で製品セキュリティ品質を確保する施策として注目されているSBOMを活用したセキュリティ施策の高度化を支援します。

詳細はこちら

製品セキュリティ品質確保のためには、開発プロセス全体を通じた継続的なセキュリティ活動が必要です。開発者、攻撃者の2つの異なる観点を使い分け、対象製品に最適なセキュリティ活動を構築します。

詳細はこちら

製品の設計段階から出荷後までを対象に、インシデントなど問題発生時に対応する「PSIRT」体制の構築を支援します。現状分析をもとに脆弱性・インシデント管理の対象となる製品スコープの定義、運営体制検討を行い、脆弱性管理方針の策定をご支援します。

詳細はこちら

セキュリティ品質を維持するために、必要なプロセスの構築から運用までを支援します。

詳細はこちら

国連欧州経済委員会のの自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で策定された、自動車のサイバーセキュリティ対応の国連標準「UNR155」への対応を支援します。

詳細はこちら

自動車サプライヤーのサイバーセキュリティ管理システムの第三者監査スキームであるENX VCSの認証取得を総合的にサポートします。

詳細はこちら

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}