{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2021-07-02

多発する自然災害や感染症の流行などによって事業環境は一変し、不確かな時代に入ったことで、従来のように現在を起点とした将来予想は困難を極めています。

PwCでは、未来を見通し、そこから導かれる複数のシナリオから次の一手を見定め、迅速に行動を起こすことが、これからの企業の発展に不可欠であると考えます。本シリーズでは、現在の延長線上にある「おそらく起こる未来」に加え、今後登場が期待されている技術を起点にした「より望ましい未来」の双方向から、2030年から2040年時点の立場で未来シナリオを提示し、その実現の鍵となる重要なドライバーを解説します。

読者の皆様に未来を見通すヒントと幅広い可能性を提示できれば幸いです。

さて、今回はどのような未来が待っているでしょうか。

高齢化が進み、人生100年時代と言われる世の中になりました。1970年に高齢化社会に突入して以降、わずか37年で超高齢化社会へ移行した日本における高齢化のスピードは、世界で類を見ないほど速いものでした。2030年となった今、75歳以上の後期高齢者の人口に占める割合が19.7%に達し、15~64歳の生産年齢人口の約3人で1人の後期高齢者を支えるまでになっています。これは高齢世代を65歳以上とした場合、2人弱で1人を支えなければならない計算になります。

2020年に世界を襲った新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大以降、人々の生活におけるリモート化および分散化への移行は格段に加速し、本格的なデジタル革命が予想より早く到来しました。移動の呪縛から解放された人々は、いかに今いるところでコンパクトに生活するかを求め、日本でもすでにいくつかのスーパーシティが生まれました。スーパーシティにおいては、人がより良く生きるための課題解決の手段としてテクノロジーが用いられ、ヘルスケア産業はまさにその要となる領域として予想をはるかに上回るスピードで進歩しています。その速度は日進月歩どころか、分単位、秒単位とも言えるほどです。

また、COVID-19によるリモート化と分散化は、情報の重要性を高め、ユーザー主導のバリューチェーンへと産業の在り方を大きく変えました。

その結果、「非浸食・非侵襲のデバイス」「マイクロチップ」「デジタル補装具やインプラント」「仮想現実におけるアバターを活用した自己拡張」「遺伝子治療/ゲノム編集、CRISPR-Cas9」「バイオインフォマティクス」「iPS細胞技術」「ブレイン・マシン・インターフェース」など、ヘルスケアに関する多くの技術が商業化されています。

ただし、まだまだ一般に普及するに至っていない技術も多く、それらに触れる機会が徐々に増えてきた段階です。

健康に対する個人主義的な考え方からホール・システム・アプローチへシフトしたことで、人々の健康への関心はますます高まっています。一昔前は、健康とは「病気ではないこと」と、とらえられていましたが、現在は「心身が病気を抱えていないだけでなく、人々が快適で豊かな暮らしを送り、より良く生きること」と改められています。

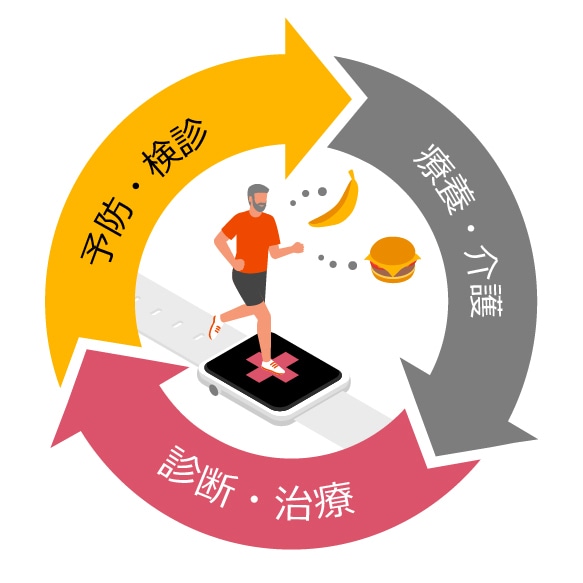

2025年頃からヘルスケアエクスペリエンス(HX)というキーワードが先進的な企業のイベントや国際的なデジタルカンファレンスで繰り返し使われるようになり、人々はコンビニエンスストアやアパレルショップでショッピングをする際に心地良い経験を求めるのと同じように、ヘルスケアサービスに対しても体験価値の向上を求めようになってきています。なお、HXを考えるにあたっては、従来の「予防・検診」「診断・治療」「療養・介護」のように分断されたサービスでは不十分で、物理世界と仮想世界を行き来する、統合された経験が必須となります。

人々は、常に健康であるために、健康追跡用のウェアラブルコンピューティングを身体に埋め込み、日時のIoTライフデータを高度利用・管理し、AIにより分析しています。予防医療としてのオンラインによる即時健康アドバイスも、収集および蓄積された健康情報に基づき、人々が意識せずともプッシュ型で提案されます。もちろん、四六時中、勝手に診察が開始されるということではありません。収集されたデータからその人の生活リズムを把握し、適切かつ健康に配慮した状態で実施されます。無意識に行われる健康管理は、人だけでなく私たちのペットにまで及んでいます。

オンライン診療を受けるまでもない場合、フィードバックは健康追跡用に埋め込まれたマイクロチップやウェアラブルコンピューティングを通じてより直感的にもたらされます。人々は生命の健康を直接的にデザインし、望ましい状態にメンテナンスすることが可能になりました。バイオハッキング技術の進展も相まって、意のままに最高の自分を実現することが当然のこととなっているのです。

こうしたヘルスケアに対する人々の関心を、一過性のブームに終わらせることなく、より人々の身近な産業として定着させたのは、テクノロジーの急速な進展によるところが大きいでしょう。

ヘルステックが急速に発展したことで、人々がそれらに触れられる機会は徐々に増えてきました。そして一部では、人々が能動的に健康をデザインすることができるような社会が成立しています。2030年は「選択的健康社会元年」とも言えるでしょう。2040年には、さらに自由度を増し、選択的健康の自由は人々にとって当たり前の権利となることも想像に難くありません。

トランスヒューマニズムなど、ほんの10年前までは絵空事に思えたことも身近なものになりました。人々はテクノロジーを活用することで自律的健康を手に入れたのです。健康とは「病気ではないこと」という考えが根強かった時代は、たとえ寿命が延びても体力や老いを補うような健康の在り方はなく、年齢を重ねれば当たり前のように生産人口から除外されていました。

しかし、自由に健康をデザインできるようになった今、テクノロジーを活用して、身体面の弱さをリアルで補う人々や、身体を離れ、仮想空間で健康を確立する人々が登場し、生産の在り方もリアルと仮想空間を行き来することで格段に健康寿命を延ばすことにつながりました。

もちろん、遺伝子治療/ゲノム編集、再生医療、デジタル療法、リキッドバイオプシー検査などの新たな医療技術や、ヘルスケア産業におけるライフコースデータなどの個人情報に対する取り扱いについて、倫理課題への対応や人々の受容などの課題はまだ解決されていません。それでも、心身の健康ニーズや生涯現役を実現する健康寿命の延長などのニーズの増加傾向を背景に、健康データのモニタリングや管理に対する人々の情緒や感情の安定への理解は高まっています。

「生きる力 学びの、その先へ」。これは2020年度に改訂された「学習指導要領」に込められた願いです。この言葉を体現するように、この10年で従来の「保健体育」学習の在り方が見直されました。

WHO(世界保健機構)が提唱する21世紀の健康戦略である「ヘルスプロモーション」の考えを生かし、学校教育は、児童・生徒自らが健康的な生活の実践に向けた自己の健康管理・改善を身につけ、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)を向上させることを目標としています。

そのため、健康を保ち・維持する「保健」というディフェンシブな科目名称の見直しが図られました。そして2029年に全国の小中学生の応募の中から「創健」という新たな科目名称が選ばれ、いよいよ今年2030年から使用が開始されます。「創健」は、「健康を創る」という、まさにこれからのヘルスケアの学びの在り方にふさわしいアグレッシブな名称と言えるでしょう。

ヘルスケアに対する人々の価値観の変容やニーズの拡大、そこから生じるデータ収集量の増加、ヘルスケアに関する先進技術の発展、さらに政府による法整備やデータヘルス改革の推進により、人々は能動的に健康をデザインする社会を築きつつあります。

しかし、このような社会を確立するためには、ヘルスケアが個人の主体的な関与を前提とした、選択権の上に成り立っているということを忘れてはなりません。

政府もHXの考えの下、人々や社会に受け入れられるヘルスケアを推進する立場から、選択可能な健康のデザインおよび労働寿命の延伸は、必ずしも国民の勤労の義務にもとづくものではなく、強制されるものであってはならないという考えを打ち出しました。その結果、医療技術の発展により平均的な身体の健康寿命は70歳に引き上げられたものの、物理世界と仮想世界のいずれかを問わず、就労を継続できるとしても実際に就労するかどうかの選択は個人に委ねられることとなりました。自律的健康とは、あくまで自身の人生を豊かにする選択肢の一つであり、義務ではないと制度的にも認められていることが、かえって選択的健康の普及につながっています。

たとえ寝たきりになっても、仮想空間で自己のアバターを用いて就労し続けられることで、健康の価値が見直され、資産構築や健康への投資が高まりました。

健康資産の考え方が登場し始めた頃は、身体的な健康が損なわれることは「就業できないこと」と見られていました。そのため、身体状況を数値化し、資産として換算することに対してネガティブな見方もありました。しかし、予防から治療、介護までヘルスケアサービスを選択的に活用し、自らの健康をデザインすることができるようになった現代では、自己研鑽の一つの手法として、健康であることを選択することが可能となりました。健康であることは、自らの評価を対外的に示すことができる有効な手段となったのです。

前述のとおり、人々にヘルスケアのためにデータを収集する考えが浸透したことも手伝って、健康を資産として預けたり、運用したりしてサービスに変換するような「健康銀行事業者」も徐々に一般化してきました。

健康を資産と位置付けることで、人々は人生全体を通じて自身の健康をデータとして可視化し、管理・運用し、より良く生きるというウェルビーイング意識の下、長期間にわたり健康を維持向上しています。

病気の予防・治療だけでなく、健康寿命の延長や自律的な健康管理が求められる中、いわゆる病院などで収集される医療データに加え、日々の生活において収集されるライフログデータとの有機的な統合や、遺伝子治療・再生医療の活用など、企業には最新医療の技術・知見・潮流を捉えた高付加価値のサービスの検討がますます求められていくでしょう。同時に、情報の取り扱いや技術活用に係る倫理性や機微性に一層配慮することで、能動的・自律的な健康管理が可能な社会および市場の拡大に寄与していくことができるでしょう。

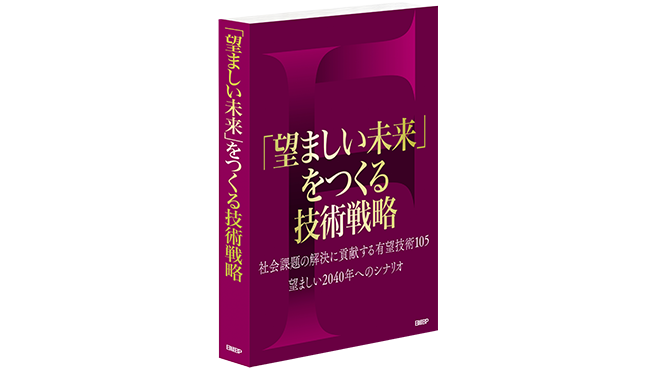

『「望ましい未来」をつくる技術戦略 社会課題の解決に貢献する有望技術105 望ましい2040年へのシナリオ』(日経BP刊)では、2040年をターゲットとした「12の望ましい未来」を描くとともに、社会課題の解決に貢献し得る、有望な105の技術を抽出し、技術解説や研究の動向を示したうえで、生み出す市場、その規模、市場化の課題を分析しています。

【参考:文章上の関連技術の定義・説明】

| 技術名 |

概要 |

| 遺伝子治療 | 一般に患者の細胞に治療用の遺伝子を導入し、その遺伝子の情報をもとに作り出されたタンパク質の生理作用により、疾患の治療を行う方法を指す。厚生労働省「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」では、遺伝子治療等は疾病の治療又は予防を目的とした1遺伝子又は遺伝子を導入した細胞を人の体内に投与すること、2特定の塩基配列を標的として人の遺伝子を改変すること、3遺伝子を改変した細胞を人の体内に投与すること、のいずれかに該当する行為とされている。 |

| ゲノム編集 | 細胞内へ目的の遺伝子を導入し、その遺伝子が細胞のDNA塩基配列に組み込まれる遺伝子組み換えのことを指す。医療分野以外にも、家畜や植物などの品種改良などでも利用される。 |

| CRISPR-Cas9 | Clustered regularly interspaced short palindromic repeats / CRISPR associated proteinsのことであり、DNA本鎖を切断してゲノム配列の任意の場所を削除、置換、挿入することができる新しい遺伝子改変技術を指す。第世代であるジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)、第2世代であるTALEヌクレアーゼ(TALEN)に続く第3世代のゲノム編集ツールとして報告され、カスタム化(標的遺伝子の変更や複数遺伝子のターゲット)が容易な点が特徴である。 |

| PS細胞技術 | 動物の体が形成される過程において、細胞が形態的・機能的に特徴づけられていく「分化」の仕組みに基づき本来分化多能性を持たない成熟細胞に複数の遺伝子を導入してリプログラミング(初期化)することによって作られる、な細胞に分化可能な細胞、その作製技術を指す。 |

| リキッドバイオプシー | 身体への負担が少ない低侵襲性の液性検体(血漿や尿など)を利用し主としてがん診断に役立つ技術を指す。従来のバイオプシー技術は、内視鏡や針で生検を採取するため、苦痛とリスクを伴いかつ断片的なプロファイル情報しか検出できなかったが、リキッドバイオプシーは低侵襲性で複数回検体が得られるため、患者への負担が少なくかつ全身の腫瘍プロファイルを網羅的に俯瞰することが可能である。 |

| 再生医療 | 病気やによって失われた臓器や身体の機能を、人工的に回復させる医療技術を指す。なお、再生医療の根幹を担う技術の一つに幹細胞 (Stem cell)があり、幹細胞は筋肉、軟骨、血球、神経など、さまざまな細胞に分化する能力 (多分化能)と、自己修復能力をもつ点が特殊である。近年、幹細胞の中でも、間葉系幹細胞 (MSC) の分泌するエクソソーム(MSC-エクソソーム)が複数の疾患に対して、幹細胞と同様の治療効果を示すことが明らかになってきている。 |

| IoTライフデータ高度利用 | IoT家電やウェアラブル機器を介して生活の情報を取得し利用したサービス事業を指し、要素技術は主にセンサー、クラウド、Web API、機械学習などのAI技術などが含まれる。これに関連し、デルファイ調査(2019年版)では、2033年には「生体のエネルギー収支を非侵襲的に定量化する技術に基づく、生活習慣病の治療法」が予想されている。 |

| マイクロチップ | 動物の皮膚の下に埋め込まれた、通常米粒ほどの大きさの識別用集積回路を指す。 |

【参考文献】

厚生労働省,2017.「人生100年時代構想会議 中間報告」

厚生労働省 地方制度調査会専門小委員会,2018.厚生労働省ヒアリング資料「2040年頃の社会保障を取り巻く環境」

国立社会保障・人口問題研究所,2017.『日本の将来推計人口(平成29年推計)』

内閣府,2020.『令和2年版高齢社会白書』

文部科学省,「学習指導要領『生きる力』」(2020年9月1日閲覧) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}