{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2021-07-30

多発する自然災害や感染症の流行などによって事業環境は一変し、不確かな時代に入ったことで、従来のように現在を起点とした将来予想は困難を極めています。

PwCでは、未来を見通し、そこから導かれる複数のシナリオから次の一手を見定め、迅速に行動を起こすことが、これからの企業の発展に不可欠であると考えます。本シリーズでは、現在の延長線上にある「おそらく起こる未来」に加え、今後登場が期待されている技術を起点にした「より望ましい未来」の双方向から、2030年から2040年時点の立場で未来シナリオを提示し、その実現の鍵となる重要なドライバーを解説します。

読者の皆様に未来を見通すヒントと幅広い可能性を提示できれば幸いです。

さて、今回はどのような未来が待っているでしょうか。

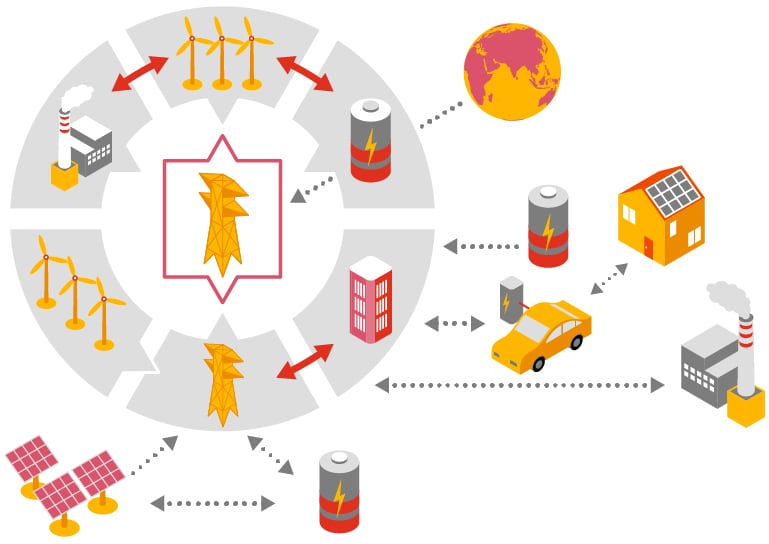

今回は、エネルギーの分野にフォーカスし、望ましい未来を考察します。「おそらく起こる未来」では、VPP(Virtual Power Plant)などの諸技術の導入が進んでいるものの、基本的な送配電の在り方や、エネルギーミックスは抜本的に変わっていないことが想定されます。「より望ましい未来」では、再生可能エネルギーによる発電コストが既存の発電コストと同等、またはそれよりも安価になるグリッドパリティの達成、EV(電気自動車)の電源活用、燃料電池や全固体電池の実用化などが推進され、地政学リスクへの耐性がある持続的で分散型のエネルギーミックスが実現していることが考えられます。

一部の発電事業者においては、2020年前後から老朽化したタービンなどの修繕費用がかさむことで収益性が落ち込み、稼働効率の高い発電所を上位電源として維持する動きが見られました。また、2020年代半ばから2030年頃にかけて、エネルギー需給構造が中央集権型から分散型へとシフトする動きが加速しました。

一方でエネルギー事業者は、コージェネレーション(熱電併給)や蓄電池、太陽光、風力などの分散型リソースの導入と同時に、VPPの提供を推し進めています。VPPは、再生エネルギー(再エネ)を含むさまざまなエネルギーリソースを統合制御する技術であり、需要家側のエネルギーリソースを電力システムに活用していくに際し重要な技術と見られています。VPP導入によって、工場や家庭などが保有する蓄電池、EVおよび発電設備などのエネルギーリソースを、IoTを活用した高度なエネルギーマネジメント技術により遠隔から管理したり、統合制御できることで、全体をひとまとめにして発電所のような役割を果たすことができるようになりました。

分散型リソースはオンライン上で活発に取引され、2030年頃までにはP2P(ピアツーピア)取引や、動的時間帯別(Time of Use)料金設定、デマンドレスポンス(DR)サービスといった新しいサービスに対する需要が生まれています。

VPP、DRは「既存資源をつなげることで余剰電力、余剰設備を有効利用できる」ことが特長であり、ブロックチェーンは分散台帳上に履歴を広く共有することで、つなげる機能を強化します。そのため、ブロックチェーン技術がVPP、DRの普及を後押しすると同時に、ブロックチェーンをAI(人工知能)と組み合わせることで、セキュリティを維持しながら自動的に最適化することが容易となります。また、IoT、ビッグデータ、AIと5Gを生かしたエネルギーマネジメントを実現することで、エネルギーの需給コントロールと電力融通が進展し、高度なDRが実現します。

そして分散型エネルギー源の急成長により、「発電」における電力会社の役割が軽減され、代わりに分散型エネルギーの生産者であり、消費者でもある「プロシューマー(Prosumer)」がその役割の一部を担うようになります。

2020年代の前半から徐々に「燃料に水素やアンモニアなどを混合して燃焼させることで、CO2発生量を削減する技術」の導入が進みました。2020年代の後半には、燃料に水素を混合できる次世代型の設備が幅広く導入され、水素燃焼による熱利用や発電が可能になっています。完全な脱炭素には及ばないものの、このような新しい技術の台頭によって、脱炭素・再エネ利用は急速に進展しています。しかしその一方、需給バランスを調整するための調整力はある程度必要とされます。そのため、2030年においても「再エネの調整役」として火力発電所の建設は引き続き一定の割合で行われ、火力発電は一定の存在感を保ち続けています。

「調整弁としての火力発電」というポジションを確立するには、「CO2を排出する化石燃料を排除するのではなく、CO2を有効活用してイノベーティブに環境負荷低減を実現する」という方向への広がりも考えられます。火力発電の際に発生するCO2を処理するために、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage:カーボンリサイクル技術)を活用する流れがそれにあたります。CO2を資源として捉え、これを分離・回収し、鉱物化や人工光合成、メタネーションによる素材や燃料への再利用することで、世界各国が2050年に向けた長期戦略において、ゼロエミッション化、電化の重要な手段として活用する動きが拡大しつつあります。

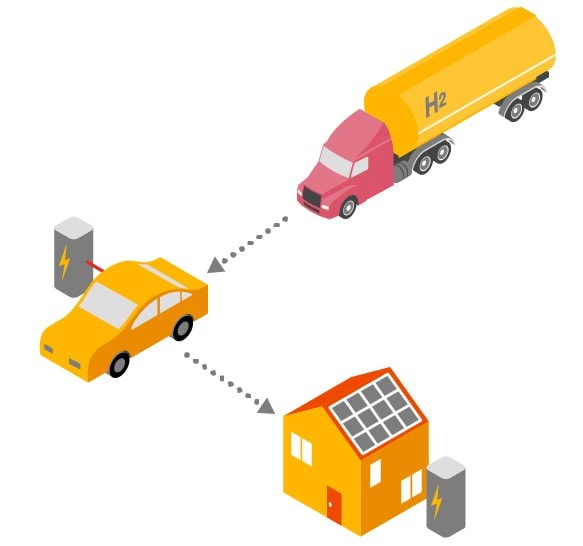

「より望ましい未来」としては水素サプライチェーンの構築によるエネルギー自給国への進展が挙げられます。日本では、主にエネルギー安全保障(エネルギーセキュリティ)と環境対策の観点から水素利用の促進・拡大が図られ、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」に基づいて策定された2017年の「水素基本戦略」では、2030年に向けた具体的な目標や取り組みが定められました。そして2020年ごろから始まった、液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」による未利用褐炭由来水素の大規模海上輸送サプライチェーンの構築、有機ケミカルハイドライド法による未利用エネルギー由来水素サプライチェーンの構築といった実証事業を積み重ねることで、水素社会実現に向けた技術を着実に蓄積してきました。その結果、2030年の現在においては、エネルギーミックスの一部を水素が担うまでになったのです。

水素ビジネスは、これまで行われていた産業ガスとしての水素ビジネスを除けば、2030年においてもいまだ黎明期から初期的発展段階であるといえます。2030年の日本において水素社会が実現するに至った背景としては、技術面での発展のみならず、諸規制の緩和が大きく影響しています。2020年代前半に起こった地政学的な不安定要素を背景に、エネルギー安全保障面の議論が高まった結果、欧米レベルまでに規制を緩和していくことが肝となりました。また、水素の導入加速には、CO2排出量など経済活動の環境インパクトに対する影響が積極的に情報開示・評価されるようになったこともポイントとして挙げられます。2020年代に、CO2排出量をはじめさまざまな非財務情報の測定・評価指標の整備が進み、水素に関しても単純なコストインパクトのみならず「燃料を水素で代替することによりCO2排出量を大幅に削減することができる」点が評価されるようになりました。これにより水素の競争力が向上し、水素社会の実現を後押ししたのです。

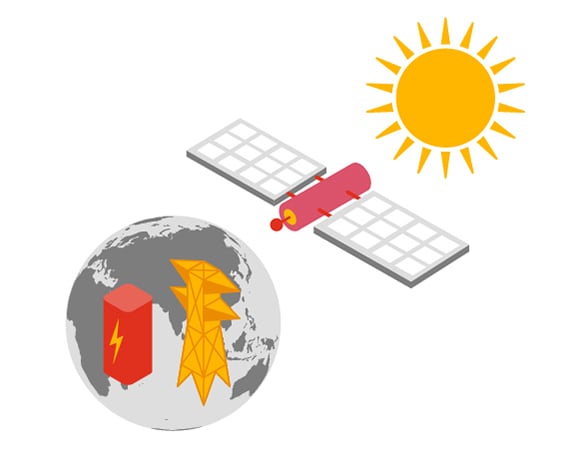

また、より望ましい未来においては、宇宙太陽光発電とマイクロ波無線送受電技術による新たなエネルギーの安定供給が実現していることでしょう。宇宙太陽光発電システム(SSPS:Space Solar Power System)とは、宇宙空間の静止軌道上に配置した太陽電池で発電した電力をマイクロ波やレーザーに変換して地上へ無線電力伝送し、地上で再び電気エネルギーに変換して電力として利用するエネルギーシステムのことであり、マイクロ波無線送受電技術はその中核技術として研究開発が進められています。

より望ましい未来を迎えた2030年においては、地上実証フェーズから宇宙実証フェーズの間に差し掛かっており、ワイヤレス給電を用いたビジネスが立ち上がりつつあります。2030年の現在においても送受電効率の向上や、宇宙へ輸送する送電部の小型軽量化といった技術的課題は残っていますが、ビームの制御精度向上に伴い、インフラや都市を監視するドローンなどに対して無線送電を行うことなどは可能となっています。また、当該技術はワイヤレスIoTセンサーへの給電、インフラ点検・防災センサーへの給電、離島僻地への給電、洋上風力発電所への送電など、さまざまな産業分野への応用が期待されています。

2030年においては、マイクログリッド(小規模発電網)による安全で安心なコミュニティが形成されています。世界各地で相次ぐ自然災害やテロの脅威を背景に、停電への備えを含む電力の安定供給は、住民の安全やセキュリティ確保の面からも各国共通の社会課題となっています。地球温暖化対策として再生可能エネルギーの導入が進む中、マイクログリッドは諸課題への有望なソリューションとして注目されていますが、その構築と運用にはさまざまなノウハウが求められます。

マイクログリッドは自然災害やテロなど、国民の安全を脅かす事態に対応するために、主に米国で先行していた領域ですが、日本においても2020年ごろから経済産業省が主導し、地方都市においてマイクログリッド構築事業が推進されるようになりました。

マイクログリッドは、エネルギーの安全性と回復力を強化するとともに、カーボンフットプリントを削減しながら多くの場合エネルギーコストも全体的に低減させるため、大きな社会的メリットをもたらします。日本においては、人口の低密度化と地域的偏在が進み、地方における送配電インフラの維持管理が困難になることが想定されていましたが、より望ましい未来においては、水素エネルギーや分散型電源とマイクログリッドを併用することで、地方にエネルギー面の安心・安全を届けることが実現しています。

より望ましい未来の実現に向けて、企業には、地政学的変化や法規制およびテクノロジーの変化などを注視しながら、水素エネルギーや分散型リソースとマイクログリッドを併用するなど、活用エネルギーシフトを検討することが求められます。また、カーボンリサイクル技術を活用し、CO2排出量の削減を重要施策として取り入れるなど、社会全体がゼロエミッション化に向けて加速する流れの中で他社に先んじて行動に移すことが期待されます。

『「望ましい未来」をつくる技術戦略 社会課題の解決に貢献する有望技術105 望ましい2040年へのシナリオ』(日経BP刊)では、2040年をターゲットとした「12の望ましい未来」を描くとともに、社会課題の解決に貢献し得る、有望な105の技術を抽出し、技術解説や研究の動向を示したうえで、生み出す市場、その規模、市場化の課題を分析しています。

【参考:文章上の関連技術の定義・説明】

| 技術名 |

概要 |

|---|---|

| VPP(Virtual Power Plant) | 点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池などの設備と、電力の需要を管理するネットワークシステムをまとめて制御することを指す。需要家側のエネルギーリソースを電力システムに活用するために必須となる技術で、工場や家庭などが保有する蓄電池、電気自動車および発電設備などのエネルギーリソースを、IoTを活用した高度なエネルギーマネジメント技術で遠隔・統合制御することで、全体をひとまとめにして発電所のように機能させることができるようになる。 |

| EMS(エネルギー・マネジメント・システム) | 電気・熱・ガスなどのエネルギーの見える化や、電力運用の最適化などを実現するシステムを示す。データを表示して省エネ行動に繋げるケースや、自動的に使用量を調整するケースなど、需要側、供給側、送電側・監視側の連携程度によりさまざまなシステムが存在する。 |

| CCS(Carbon Capture and Storage)/CCU(Carbon Capture and Utilization) | CO2を海底や地中に固定化・貯留することで大気への放出を回避する技術。CCUは、分離・回収したCO2を炭素資源として燃料、化学品、建材などを製造、または利用することを指し、EOR(Enhanced Oil Recovery)と呼ばれる原油増進回収技術、CO2の直接利用(CO2を原料として利用すること)、化学的・生物学的変換によるCO2の再利用、すなわちカーボンリサイクルの3つに分類される。 |

| 人工光合成技術 | 光エネルギーを反応の駆動力として、水(H2O)と他の原料となる物質を基に、別の有用な物質を生成可能とする技術群を指す。元々、自然界における光合成とは、植物や藻類が太陽光を利用して無機炭素から有機化合物を合成する反応であり、これを人為的に実現する技術という発想から「人工」光合成と呼ばれる。 |

| SSPS(Space Solar Power System) | 宇宙空間に巨大な太陽電池とマイクロ波送電アンテナを配置し、太陽光エネルギーを電気に変換した後にマイクロ波に変換して地球上に設置した受電アンテナ(レクテナ)へ送電、 地上で電力に再変換し、エネルギー源として用いる構想を指す。太陽からの日射エネルギーを用いるSSPSは、再生可能エネルギーの一つとして分類ができる。 |

| ワイヤレス給電 | 「電線を使わずに電力を伝送する技術」であり、「WPT(Wireless Power Transfer)」「ワイヤレス電力伝送」「無線給電」「非接触給電」などとも呼ばれるが、本稿では主に「ワイヤレス給電」の名称を用いている。特に電力をより遠距離に1対Nで届ける「空間伝送型ワイヤレス給電」が実現すると、ケーブルやバッテリーといった目に見える形で電気を意識することが無くなるため「インビジブルパワー」とも呼ばれ注目されている。 |

| マイクログリッド | 大規模発電所の電力供給に頼らず、コミュニティでエネルギー供給源と消費施設を持ち地産地消を目指す、小規模なエネルギーネットワークのことを指す。エネルギー供給源には、分散型電源である太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などが利用される。 |

【参考文献】

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}