{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

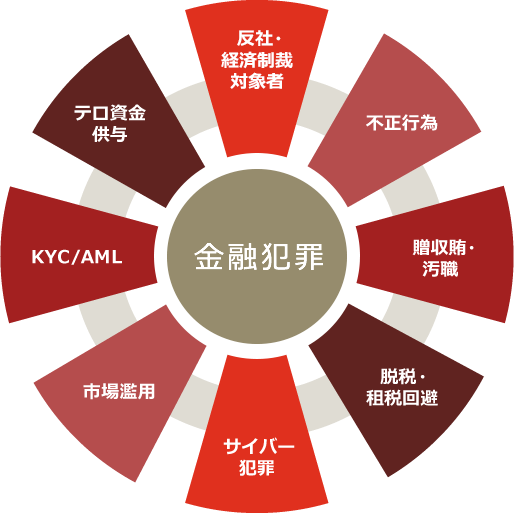

金融犯罪の手口は年々高度化・複雑化してきており、それに伴い国際的な規制強化・制裁対象拡大の流れも加速しています。

特に金融機関にとって、金融犯罪対策/金融機能の濫用防止は最大かつ喫緊の課題の一つであり、顧客への補償発生や行政指導・制裁金などのペナルティといった直接的な損失にとどまらず、評判/ブランドの失墜、従業員の士気低下、取引先とのビジネス関係悪化など、企業活動の存続にもかかわりかねない重大な影響をもたらすものです。

PwCは、マネーローンダリング/テロ資金供与、贈収賄・汚職、脱税・租税回避、サイバー犯罪などの各課題への対策支援・助言に加えて、フィナンシャルクライム(金融犯罪)全体を俯瞰した総合的なアプローチによる支援サービスを提供しています。

PwCは、金融犯罪対策/金融機能の濫用防止に関する専門家が集うグローバルネットワークを確立しています。

金融犯罪事案への適時適切な対応の助言、過去に発生した不備事項に対する効率的な分析および改善提案、実効性のある業務モデルの開発支援、取引モニタリングなどのシステム最適化支援、FinTech/RegTechの活用支援など、高度で革新的なソリューションを提供するために協働しています。

フィナンシャルクライム グローバルチーム

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}

{{item.text}}