{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

2019-06-05

本章で強調したいことは、下記3点です。

まずは自動車業界の大きなパラダイムシフトとは何かについて解説します。

1886年にカール・ベンツが初めて三輪ガソリン車を開発しました。その後、1908年に米フォード・モーターが「T型フォード」を発売して量産技術が飛躍的に発展し、近代のモビリティ産業が確立されました。自動車メーカーは車を製造・販売する中で競争を行ってきましたが、自動車を取り巻く環境は大きく変わり、IT企業などの新規参入も相次ぐ異次元競争、すなわちエンジン車誕生以来の大変革が始まりました。先進国の消費者の価値観は、クルマを「保有」することから「利用」する方向にシフトし、「モビリティ・アズ・ア・サービス:Mobility as a Service(MaaS)」への転換も必要となってきました。

この大変革の動きは、Connected(つながる)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェア・サービス化)、Electric(電動化)の頭文字を取った「CASE」というキーワードに集約されますが、Electricは電気自動車に特定されることなく、次世代車すなわちHV、PHV、EVを示すと定義します(もとはBEV*1を意識したようですが本来はxEV*2も含みます)。

世界の自動車メーカーは、「CASE」を意識したビジネスモデルの再構築が急務となり、日系・欧州系の大手自動車メーカーをはじめ、主要自動車メーカーがモビリティサービスの会社を目指す方向性を打ち出しました。

この「CASE」が自動車産業で進化する際、道路環境を含めた交通システムが劇的に変化し、通信やビッグデータ処理など、モビリティサービスにかかわる多くのビジネスチャンスが生まれると推察されます。これまで自動車に全く関係のなかった企業の参入機会、および自動車メーカーと異業種間のアライアンスなどが急激に拡大していくと考えられます。

以下にConnected、Autonomous、Shared & Servicesについて解説します。

Autonomousは自律制御のみならず交通インフラ制御が必要であり、Shared & Servicesに関してはB to Cに代表されるIoTベースのビジネスモデルが必要となります。これらを実現するためにConnectedが必須要件となります。これらの中心となるのが、モビリティとしてのエンジン車、次世代車(HV/PHV/EV)です。

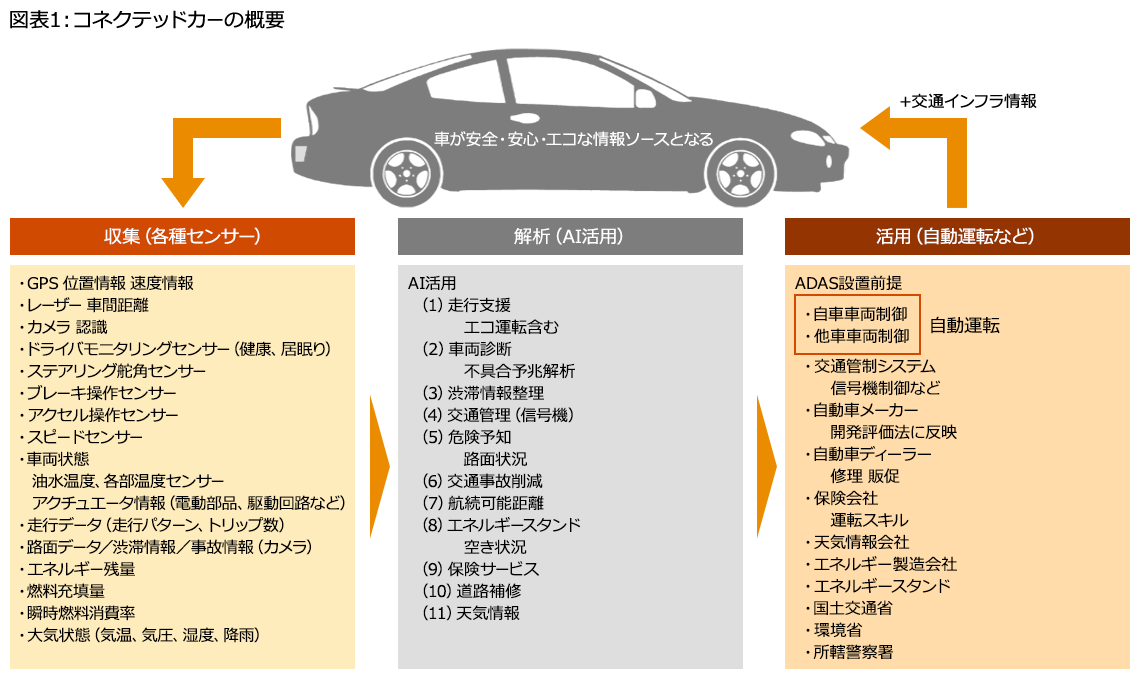

図表1はコネクテッドカーの概要です。車両に搭載した各種センサー信号を収集・解析し、自動運転制御、ユーザーサービス、社会全体に活用することになります。保有者メリットが主に報じられていますが、自動車が各種センサーからあらゆる情報を収集し、交通システムからの情報も統合して自動運転などに活用されるため、保有者以外にもメリットを生み出すことができます。得られたデータは、要求される処理時間が異なるため、ON-BOAD処理あるいはクラウドコンピューティング処理の切り分けと安全・安心にかかわるサイバー攻撃への対応など優先順位付けも必要となります。いずれにしてもコネクテッドカーの開発は、テクノロジー企業などと連携し強力に進めるべきものと考えます。テレマティクス車載OSに関しては、日系大手自動車メーカーや米ITジャイアント主導のシステムなどが開発を先行しています。

また、5Gのサービスが韓国でスタートしました。通信速度は1msと非常に速い一方、通信距離が200m程度と短いため、交通インフラ・車両間、車車間の自動運転から活用していくことになります。またコネクテッドカーには多くのセンサーが装着されますが、前述のようにコネクテッドカー保有者ニーズによるものだけではありません。それ以外のコストを販売価格に計上するのかという課題もあります。GAFAに対抗する形で情報銀行・ブロックチェーンの検討が急速に進む中で、今後はこれらを有効に活用することも重要となります。

次に、自動運転に関して解説します。

自動運転の実現に向けては、低コスト化の推進のみならず安全性を従来車以上に確保するためIT、ITS(Intelligent Transporting System)、IoT、AIなど総合技術の融合および道路環境の整備が必要となります。自動運転の目的あるいは意義は、安全確保・環境改善(CO2、汚染ガス低減)・ドライバー運転負荷減・省人化であると考えますが、移動体としては、走る楽しみも重要な項目の一つです。

自動運転の形式に関しては二つの方式があります。一つは自律型と呼ばれ、AIを駆使しドライバーと完全に置き換わる方式で、課題は安全性です。二つ目はインフラ協調型と呼ばれ、ITSと連動した方式となりますが、交通インフラ整備が必要です。ADAS(Advance Driver Assistance System)は運転者をアシストし、安全を確保するために開発されてきた先進システムの総称であり、今後、自動運転制御の基本となり自律型とインフラ協調型を融合していくことになります。

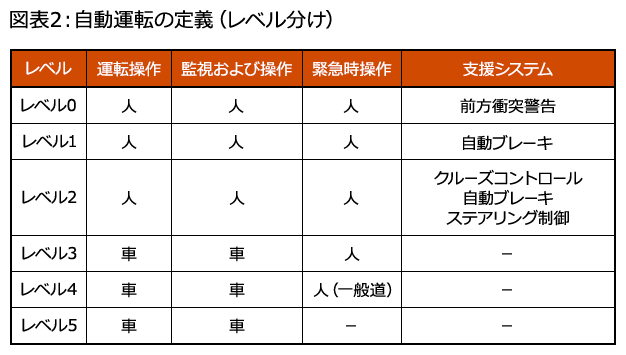

図表2は自動運転の定義(レベル分け)です。

レベル2まではADASの範囲で、あらゆるシーンで人間の監視・操作を基本とします。安全確保、事故軽減という観点で、早い時期に全車に搭載すべきシステムと考えます。レベル3、4に関しては、限定された道路でシステムに運転を任す自動運転です。この「限定された」という定義が不明確で、例えば人、自転車、バイク、一般車走行との分離の可否などを明確にする必要があります。これこそ「自動運転にかかわる技術が、多くの運転シーン(道路環境)でADASよりも低い事故率を確保できるか」を検証して定義される必要があるのです。

さらに、歩行者、自転車が入り乱れている市街地道路・交差点においてレベル5を導入できるのでしょうか?自動運転レベル3、4の導入に関して当初は、走行制限は入っていませんでしたが、「安全性・車両コスト・責任の所在・ニーズ」を考慮して現時点では走行制限という注釈が加えられました。自動運転技術の完成度というのは、自動車における「認知/判断/操作と目配り/耳配り/気配り」に対する技術の完成度、道路環境整備、交通システム環境整備の全てを考慮した上で決定されるべきであるということを強調します。

自動運転開発メーカーの一部は、レベル3以上の自動運転によって従来以上に安全になるとアナウンスしていますが、過去の事例にもあるように、多くの運転シーン(道路環境)でADASよりも低い事故率を確保できるかは現時点では検証しきれていません。

従来、日系メーカーをはじめとした世界の主要自動車メーカーは、自動運転に関しては慎重で、ADASの開発に重点をおいていました。しかしながら、車の危険性の知見が十分でない一部のテクノロジー企業により、全自動運転は近い将来に実現できるかのようなアナウンスが頻繁になされ、安全・安心の担保の確認や本質の議論が十分進まない中、広報・開発を進めざるを得ない状況に陥っているように感じられます。

しかし、現状の技術・走行環境においては、自動運転に問題が生じた際に対応主体をドライバーに切り替えるというのは、切り替えがうまくいかないなどの不測の事態がないとは言い切れず、事故を誘発しかねません。日系商用車メーカーが、レベル3対応を飛ばして、レベル4を導入するとアナウンスしていますが、ここでも安全・安心の担保は何よりも優先されるでしょう。

あらゆる条件で自動運転に問題がないようにするか、または問題発生時に自動で退避できるようにする必要があり、それこそが真のレベル4とアナウンスされるべきです。仮に完成度が低いレベル3を導入するのであれば、ドライバーは常に監視が義務付けられ、事故時の責任はドライバーにあるべきと考えます。自動運転を手掛けているメーカーは、あらゆるシーンでの安全担保を証明することが重要です。また、重要なセンサー、制御ユニット部品は全て2系統以上にする必要があるため、車両コストは大幅に上昇します。そのようなことから、自動運転には実のある法規制化と交通インフラ(交通システムによる監視・誘導)、自動運転専用レーン化/道路化が必要です。

自動運転には2点のアプローチがあると考えます。一つは限定されたニーズに対するレベル4の早期実現、もう一つはADASから進化させ、レベル3、4と段階的に完成度を上げていくものです。道路環境を含め必要シーンに合わせ安全・安心を熟考した上で導入を行うことになります。

自動車は便利な乗り物ですが事故による危険性も存在します。ゆえに、万が一を考えあらゆる評価を行い、これ以上確認することがないほどやりつくした上で市場に出せるのです。

一般道ではレベル2、専用道ではレベル4が現実的であり、政府がやるべきこととしては、法規制によるルール作りとともに交通システムや道路環境整備が急務であると考えます。自動車の便利さの追求と安全・安心を両立できるような法規制にするためには、車をよく知る自動車メーカーが安全第一を考えて作成した素案を反映することが欠かせないでしょう。自動運転のルール作成に関して、大手自動車メーカー数社が提携をアナウンスしたように、ビジネスの枠組み作りが活発になっています。

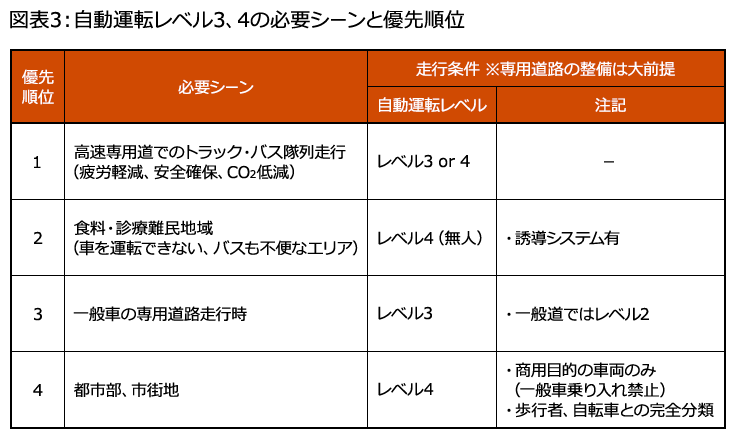

図表3はレベル3、4を必要とするシーンと優先順位です。

レベル3は専用道のみ走行可能で、かつ常時監視を義務付けることを前提とします。また道路環境が整備されない中でのレベル5は非現実的であるため、ここでは対象外としました。

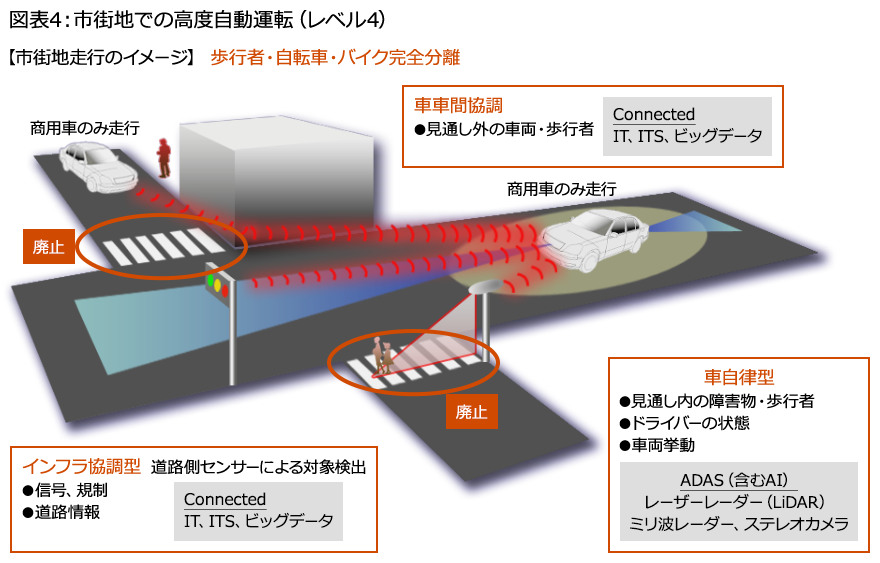

図表4は図表3の優先順位4で示す「市街地でのレベル4」を実現する例です。

歩行者、自転車、バイクは自動車用道路から完全分離し、一般車も走行していないという道路環境の中で、ADASの延長上で、インフラ協調型と車自律型を融合し、安全・安心を確保の上で適切な自動化を進めます。

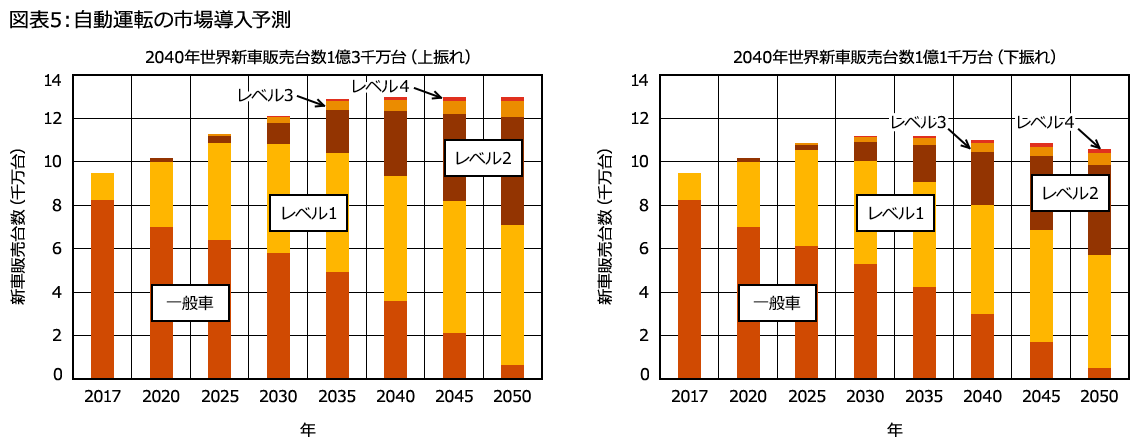

これまでの考察をまとめ、今後の自動運転の市場導入率を予測します。

1.導入の優先順位

2.自動運転に不可欠なもの

図表5の左図は、2040年新車販売台数1.3億台(上振れ)のケースでの自動運転車市場導入率予測、右図は新車販売台数1.1億台(下振れ)のケースでの同様の予測です。高い安全性確保のため、レベル1、2は先進国から新興国に普及していきます。レベル3、4は技術課題への対応、システムコスト低減、交通環境整備を伴うため、高速専用道走行を前提とした大型トラック、バスと一部の高級オーナー車で導入され、小型商用車に関しては食料・医療難民地域、自動運転車向けに完全専用化が進んだ都市部で導入されるでしょう。1.3億台のケースでは、レベル3、4は2030年で2%(240万台)、2050年で6%(800万台)程度と予想されます。中でも、レベル4は先進国の大型トラック、バス、小型商用車に限定され、2050年6%のうち1.6%程度と予想されます(参考までに大型トラック、バスの世界市場は3%程度)。

自動運転ビジネスを巡る主要メーカーの動きとして、ソフトウェア(アプリケーション)やデータ処理領域は自社開発を、ハードウェアはテクノロジー系メーカーと提携して開発を進める傾向が見られます。

次にシェアリングについて解説します。

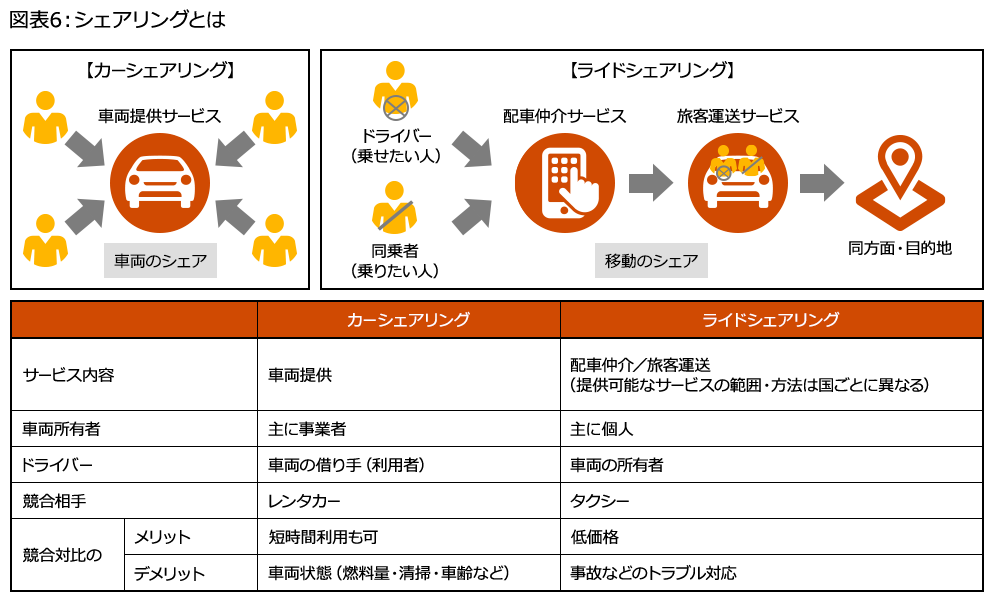

図表6に示すようにシェアリングでは、事業者が会員に車を貸し出すカーシェアリングと、運転者のいる車に会員が同乗するライドシェアリングが今後普及し、シェアリングの増加に伴い新車販売台数(オーナーカー)は確実に減少します。

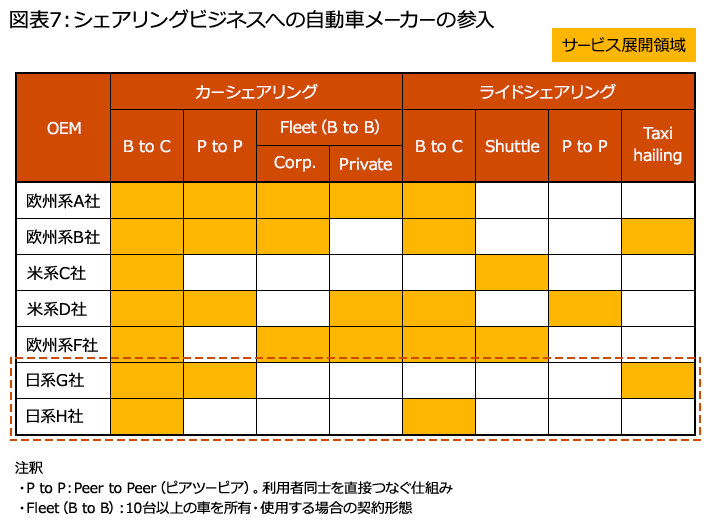

図表7はシェアリングに関する主要自動車メーカーの関連サービス展開状況をまとめたものです。色づけ部分がサービス展開領域です。これまで日系自動車メーカーはシェアリングビジネスに積極的ではありませんでしたが、MaaSの重要性を認識し、前向きな検討を進め始めました。

日系大手自動車OEMは、まず、海外のライドシェアサービス会社と提携し、その後、アジアの配車アプリ運営会社筆頭株主である日系大手通信会社とも提携しました。ビジネス形態はB to Bの形になると想定されます。その際に重要なことは、シェアリングに使う車両はタクシー並みの走行距離(乗用車の2倍の40万km)が必要な上、路面状況の良くない新興国で台数が増えるだろうということです。そうなると、今以上に耐久信頼性が高く、安価な車を開発する必要性があります。そのために、日系大手自動車メーカーは、前述の通信会社との提携により多くの道路環境情報を入手し開発に生かそうとしていると考えられます。

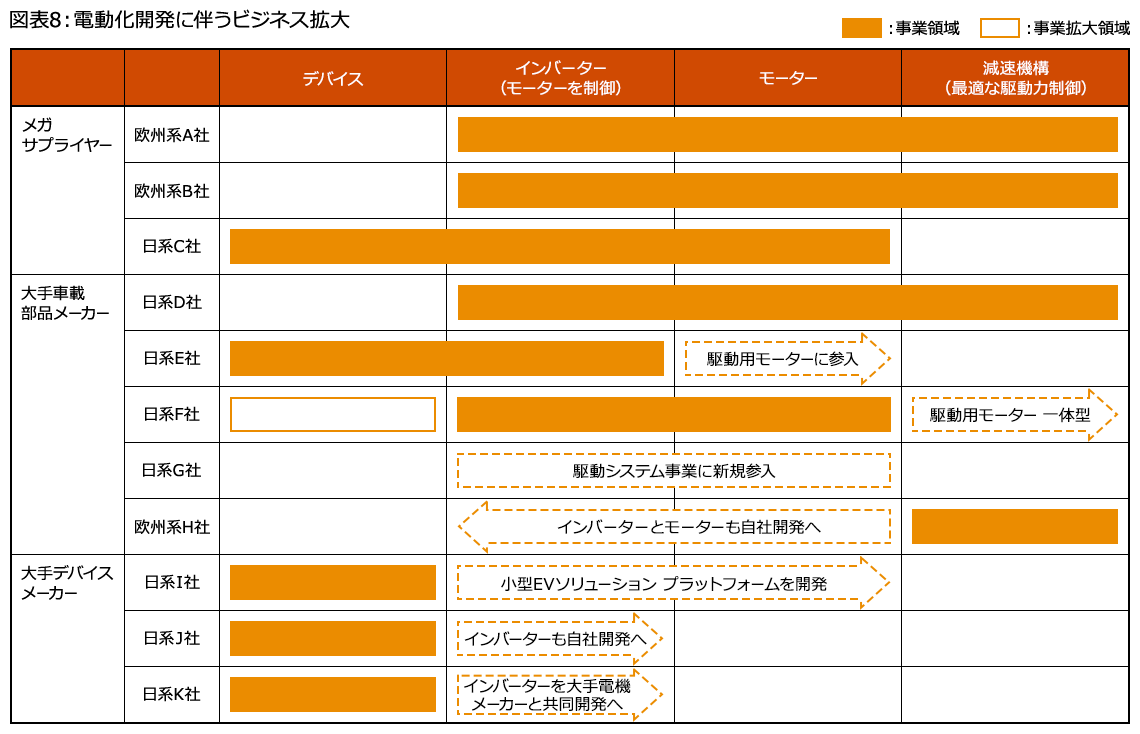

2040年には世界の四輪自動車販売台数1.3億台(上振れ)の半数が電動車という予測を示しましたが、部品メーカーからデバイスメーカーまで、さまざまな企業が駆動システムに向けた新製品の開発体制の強化に乗り出しています。図表8に示すように大手デバイスメーカー、大手車載部品メーカーは開発範囲を広げ、電動駆動システムの主導権争いは今後激化すると考えられます。

次に、電動部品を含め今後の自動車部品の市場がどうなるか予測します。

第6章で説明した2040年の世界新車販売台数を1.3億台と予測した場合のセールスミックスでは、エンジン車、電動車の比率はそれぞれ50%。一方、HV/PHVは、内燃機関とモーター駆動をそれぞれ持っており、エンジン/電動車の両市場にカウントされるため、エンジン市場で見ると1.1億台、電動車市場で見ると6,500万台という予測になります。

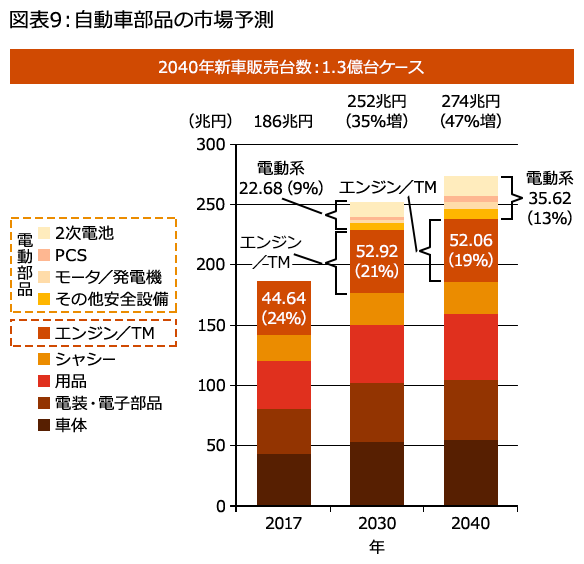

これらをもとにエンジン、トランスミッション、モーター、パワーコントロールシステム、2次電池、安全装置、シャシー部品、車体(外装、内装部品)などの製造原価構成を鑑み自動車部品市場を予測し整理したのが、図表9です。

1.3億台のケースの場合、自動車部品市場は、2017年の186兆円から2040年には274兆円に増加すると予測できます。2040年の市場規模は、エンジンが全体の19%(52兆円)、電動系(モーター、PCS、安全装備、2次電池)が13%(36兆円)と予測されます。

自動車メーカーがEVで高い収益性を確保するのは難しいですが、都市部の大気改善などのために、ある程度の数量は供給が必要となります。日系大手自動車メーカーはCASEにかかわる全ての分野で各種企業と連携を図り、その集大成として新しいB to Bビジネス構想をかかげ、短距離サービス目的でユーザーのニーズに応えようとしています。日系A社は、EVで遅れていると一部メディアから報道されたことなどを背景に、市場理解を高める活動を図ったと考えられます。現時点で自動車としての完成度が途上であるEVは、一般車においてはマネタイズが難しいと日欧大手自動車メーカーがアナウンスする中で、そのEVの活用方法を模索しているのではないでしょうか。

図表10は、日系A社のCASEに関する取り組みです。自動運転分野では先進技術の研究所を設立し半導体メーカーと提携しています。EV技術分野では他社と技術開発を行う合弁会社を設立し、国内自動車メーカーと連携しています。2次電池に関しては、日系大手電機メーカーと連携し次世代の固体電池開発を進めます。これらを集約する形でMaaS対応の新B to Bビジネス構想を発表し、異業種のITジャイアントや食品チェーン、配車サービス企業などと提携しました。まさに次世代車のみならず、CASEにおいても全方位で検討を進めています。

*1:BEVはバッテリーを搭載し、そこから得た電気を動力源にして走行する自動車のこと。電気自動車(EV)は一般的にこれを指す。HVやPHV、FCVなど、電気以外の動力源も組み合わせて走行する他の電動車と区別するために用いる

*2:xEVとはEVやHV、PHV、FCVなど電気を動力源に走行する電動車の総称

{{item.text}}

{{item.text}}