{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

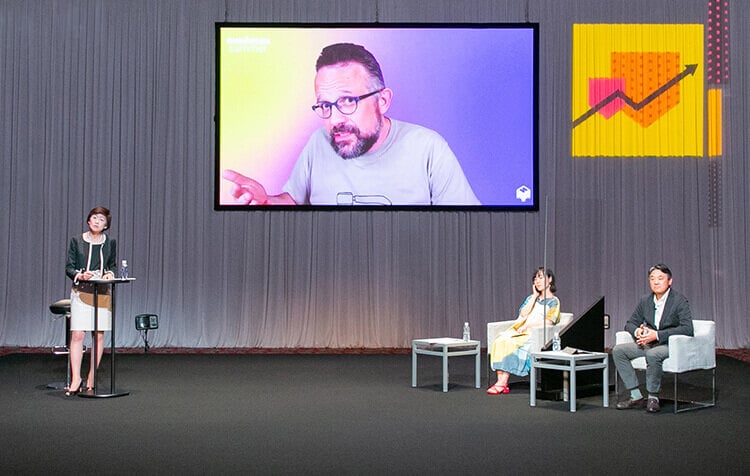

世の中で起こるさまざまな環境変化を前にして、「自分たちも変わらなければ」との思いを抱くビジネスパーソンは少なくないだろう。ではビジネスや組織に変化を起こす時、真に求められるマインドやアクションとはどのようなものなのか。本セッションでは、自ら変化を起こしたAll Turtles/mmhmm共同創業者・CEOのフィル・リービン氏、株式会社マザーハウス代表取締役 兼 チーフデザイナーの山口絵理子氏という2人の起業家と、PwC Japanグループマーケットリーダーの森下幸典をパネリストに、PwCアドバイザリー合同会社代表執行役の吉田あかねがモデレーターを務め、「変化を起こす行動」をテーマにディスカッションした。

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」との理念を掲げるマザーハウス。2006年に創業し、現在バングラデシュをはじめとした6カ国に生産拠点を持ち、国内外5カ国に販売ネットワークを拡大、世界で約40店舗を展開するアパレルブランドだ。株式会社マザーハウス代表取締役 兼 チーフデザイナーの山口絵理子氏は起業に至ったきっかけをこう振り返る。「ボランティアや国際協力に興味のある大学生だった私は、途上国の社会問題の現場を見ようと思い、バングラデシュの大学院に入学しました。現地での2年間で最も印象に残っているのは、そこで暮らす人たちから聞いた『援助より仕事がほしい』という言葉です」

どうすれば人々に安定した雇用をもたらし、貧困からの脱却を実現できるのか。そのヒントを探し求め、山口氏は数十もの雇用の現場(工場)を見て回ったという。そこで出会ったのが、マザーハウスのものづくりの起源とも言えるジュート(麻)である。「現地の人たちはジュートのことを『ゴールデンファイバー』と呼んでいました。ジュートはコーヒーの袋などに使われ、現金収入をもたらすからです。その袋は1つが75セントくらい。私はそれを見て、もっと格好いいファッションバッグにして『メイド・イン・バングラデシュ』として誇り高く売り出したらどうだろうと思いました。ジュートとジュートを紡ぐ人たちに可能性を見出したことが、自分にとってのファーストステップでした」(山口氏)

事業を立ち上げてから、山口氏はよく「カントリーリスクがある」と言われたそうだ。政情不安や自然災害など、同国でビジネスを成り立たせるにはハードルが高いことを周囲は危惧した。しかし、山口氏の確固たる思いは揺らがなかった。「テロが起きたり、毎年のように洪水が襲ってきたりと、確かに困難は多い。でも、それを乗り越えたり、共存する道を探したりしなければ課題は解決しません。困難に直面しても、実現したい未来が明確ならば、どんな場所にも咲く花はあると信じて、行動し続けることが大切です」

株式会社マザーハウス 代表取締役 兼 チーフデザイナー 山口絵理子氏

もう1人の起業家はフィル・リービン氏である。EvernoteのCEOを退いた後、AI関連のスタートアップを支援するAll Turtlesと、コミュニケーションプラットフォームであるmmhmmという2社を共同で創業し、CEOを務める同氏は、変化を起こす行動の秘訣を、こう説明する。

「障害物に出くわしたとき、それを取り除いたり回避したりするのではなく、そこにこそ道がある、チャンスだと考えることです。今回の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックでも同じことが言えます。テレワークに移行したとき、最初は慣れないため『嫌だな』と感じましたが、すぐに『ここにこそチャンスがある』と思い直しました。直接の面談ではできない、オンラインのビデオ会議だからこそできることがあるのです。例えばニュースキャスターのように背後に分かりやすい図表を表示したり、画面上の強調したい箇所に色を付けたり、自分の姿を拡大・縮小したりして、さらに分かりやすいプレゼンテーションをする。コミュニケーションをもっと楽しくするビデオ会議を作ろうと考え、できたのがmmhmmというアプリです」(リービン氏)

現状に制約があるからこそ、その制約がよりよいものを生み出すためのチャンスになるのである。

All Turtles/mmhmm 共同創業者・CEO フィル・リービン氏

PwCアドバイザリー合同会社代表執行役の吉田あかねは、「無から有を生み出そうとするスタートアップに対して、大企業が新しいことに挑戦するには別の難しさがあるのではないでしょうか」と問いかける。これに対し、大企業を中心に多くのビジネス変革をコンサルタントの立場から支援してきたPwC Japanグループマーケットリーダーの森下幸典は「人は基本的に、変化を嫌うもの」との前提に立ち、こう続ける。「変化を起こすためにトップダウンの重要性が強調されることがありますが、実際の行動を担うのは現場です。現場の人たちにとって、一番の懸念はおそらく、自分の仕事がなくなることでしょう。例えば、RPAの導入や承認プロセスの簡素化などにより、社内に居場所がなくなってしまうのではないかといった不安を抱く人は、どんな企業にもいるはずです。経営層が変革を実行に移すためにはまず、現場の心配を払拭することが重要です」

PwC Japanグループ マーケットリーダー 森下幸典

将来への不安を抱えている人たちに対しては、プロジェクトの早い段階で、変革が本人をはじめ組織全体に有益であることを説明する必要があると森下は言う。「現場にいるからこそ蓄積できる経験とノウハウを持つ人たちを集めてCoE(Center of Excellence)のような組織を作り、スキルの伝道師になってもらうのも一案でしょう。いずれにしても、次のビジョンを早めに示し、そこで一人ひとりにどのように活躍してもらうかを示すことが大切だと思います」

変化を嫌う傾向は、規模が大きな企業だけに見られるわけではない。それはバングラデシュの人たちも同じであり、変化の対象が生活習慣ともなれば、なおさらである。「かばん職人が時間通りに来てくれない、カレーを手で食べた後に、手を洗わず布に触る……。長年の習慣を変える行動を迫るには、こちらも根気強く取り組む必要がありました」(山口氏)

マザーハウスを立ち上げて8年ほど経ったころ、変化は目に見えて表れた。人から人にポジティブな影響が広がっていることに気づいたと山口氏は言う。「現場リーダーであるかばん職人の男性が、後輩たちに仕事のやり方や、製造現場でのルールを教えていたのです。誰に言われるでもなく、そういうことが自然発生的に起きていました」。男性がそのような行動を始めた動機について、山口氏には1つだけ心当たりがあった。「創業から6年が経った2012年に、彼を日本に連れて行きました。職人としての腕がすごく上がったので、そのスキルを日本の人たちに見てもらいたかったからです。日本の店で実演してもらうと、その場にいた200人くらいのお客様から大きな拍手が起こりました。バングラデシュに戻ってから、彼は日本での経験を周囲によく話していました。1人のロールモデルの言葉が、少しずつ浸透していったのだと思います」(山口氏)

ディスカッションのテーマは、変化をより確実かつ大きなものにするための要素である「仲間づくり」に移る。山口氏はマザーハウスを立ち上げたころ、母親に自身の安否を知らせるためにブログを書き始めたそうだ。「そのうち、ブログを読んで応援してくれる人たちが現れました。『やっと出荷できたんだ』とか『不良率が減ってよかったね』といった反応が返ってくるようになりました。挑戦のプロセスを見せることがブランドのファンを生む。つまり、結果的にマーケティングになっていたのです」。山口氏とマザーハウスの周りには、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という挑戦の物語に共感する人たちの輪が少しずつ広がっていった。

続いてリービン氏は、仲間づくりやチームビルディングの要諦を語る。「創業者やCEOの最も重要な役割がチームづくりです。人材確保にはいくつかのステップがあります。まず、できるだけ多くの応募者を得てプールを大きくする。第2に、その応募者の中から適切な人材を選ぶ。第3に、採用した従業員をトレーニングし育成する一方で、優秀な人材に働き続けてもらえるよう配慮する。また大事なことは、会社のビジョンに共感できずフィットしない人材には、辞めてもらう必要があるということ。多くの企業が2番目の選考プロセスばかりに注力しがちですが、私の場合、それ以外がより重要だと考えています」

大企業の場合はどうだろうか。優秀な人材をいかに活性化するか、変革へのエネルギーを高めるかがポイントになると森下は語る。「何か新しいことを始めるときには、その取り組みに共感する仲間を増やすことが重要です。そのためには、社内のインフルエンサーの説得がカギを握ります。各部門にいるインフルエンサーを変革の当事者として巻き込み、それぞれの部門で『なぜ、これをやるのか』と必要性を訴えてもらうのです。こうした活動を粘り強く続けることで、変革への推進力が強まっていきます」

PwCアドバイザリー合同会社 代表執行役 吉田あかね

COVID-19のパンデミックにより、多くの職場でコミュニケーションの形、さらには私たちの時間の使い方も大きく変わっている。リービン氏は、多くのメンバーが参加する同期型の報告会議をできるかぎりなくし、代わりに各自にビデオ録画をしてもらうことを試みているという。「まず、時差がある中で無理して会議に参加してもらう必要がなくなります。また、時間も短縮できます。人が話すスピードと、聞き手が理解するスピードは違う。聞く側は1.5倍速でも話の内容を十分に把握できますから、単に報告をし合うだけの会議であれば、録画されたビデオを後で、好きな時間に見たほうが効率的。こうして創出した時間を、同時でなければできない双方向のディスカッションや変化を起こすための課題探しなどに、より有効に活用できるのです」

一方、マザーハウスのコミュニケーションも、理念や哲学の共有という目的に沿って進化しているという。「パンデミック以前、海外の現場にいることが多かった私は、自社の理念や哲学をいかに従業員に理解してもらうか、効果的な手法を模索していました。その結果、行き着いたのが、商品を通じて語るというやり方です。商品には具体的な形があり、言葉を必要としない説得力があります。哲学は商品に宿っています。今では、社内での新商品発表会が、私にとってのトッププライオリティです。こうした取り組みが、仲間を増やし、内側から大きな変化を起こす上で役立っていると感じます」(山口氏)

マザーハウスにおいて、新商品発表会はインターナルなブランディング活動の一環ともいえるだろう。ブランドについて山口氏はこう語る。「ある特定の価値観を持つ人たちがそれを表現や経済活動に落とし込むことがブランドだとすると、私たちの価値観は『マイノリティに偏見を持たない』『競争よりも協業』といったものなので、そんなプラカードを持つ人が増えることがブランドのゴールかもしれません。私は起業するとき、つくる人と買う人を同時にハッピーにしたいと思いました。当時は、『まだ若いからね』などと言われることが多かったのですが、15年やってきて両者がともにハッピーであることを確かめられています。このような温かい循環をどこまで継続できるか、どこまで広げられるか。それが、私にとってのチャレンジです」

不確実性を増す現代において、変化のための行動はもはや避けることはできないだろう。時には無理難題と思える課題に直面するかもしれない。そんなときの心構えとして、シリアルアントレプレナーとして知られるリービン氏は最後に、興味深い内容を示唆する。「人間は非常に保守的です。いくつかのオプションがあったとき、多くの人がデメリットの最も少ない選択肢を選びます。スタートアップは逆に、メリットの一番大きな選択肢、つまり、『当たれば大きい』ものを狙います」

一方、大きな組織での意思決定の課題を森下はこう指摘する。「特に大きな組織において、グループで意思決定をする際には、『空気感』に左右される場合が少なくありません。ただ、今ではAIやデータを活用して、ファクトを集めやすくなりました。ファクトをしっかりと集めてエビデンスとして示すことが、何にチャレンジするかを決める上で重要になってくると思います」

障害物をチャンスとみなす、仲間を見つけて育てる、ファクトを支えとして思い切った意思決定をするなど、変化を生み出す背景にはスタートアップにも大企業にも共通する要素が多くある。ビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変わり得る今、迅速かつ確実に変化を起こす行動に向け、示唆に富むセッションとなった。

シリコンバレーを代表する連続起業家の1人。All Turtles は新規プロダクトを創造する事業会社。兼務する mmhmm はビデオ・コミュニケーションを変革するプロダクトで、All Turtles のプロジェクトの1つ。それ以前は、世界的なクラウド・サービス Evernote など3社の創業者・CEO として、起業から商業的な成功に導いてきた。

1981年埼玉県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。ワシントンの国際機関でのインターンを経てバングラデシュBRAC大学院開発学部修士課程に留学。2年後帰国し「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念として株式会社マザーハウスを設立。現在バングラデシュをはじめとした6カ国の自社工場・提携工房でジュート(麻)やレザーのバッグ、ストール、ジュエリー、アパレルのデザイン・生産を行う。日本国内34店舗、海外4カ国(8拠点)にて販売を展開。

PwC Japanグループ全体の顧客対応・マーケティング活動を統括。APAC・Americasのクライアント・マーケットリーダーを兼任。慶應義塾大学法科大学院非常勤講師も務める。

2009年に現PwCアドバイザリー合同会社入社、M&A部門に所属。日本および外国企業のクロスボーダー取引に関するハンズオン支援を実施。2019年7月よりPwCアドバイザリー合同会社 代表執行役に就任、現在に至る。

※ 法人名、役職、本文の内容などは掲載当時のものです。